【ココハレインタビュー】溝渕木材工業・溝渕大記さん|子どもたちに木に親しんでもらいたい!「どうぞのいす」を作るワークショップを進めています

ワークショップの着想は園の行事から…子育てパパの視点で挑戦しています

「どうぞのいす」を知っていますか?うさぎさんが作った木の椅子をきっかけに繰り広げられる取り換えっこの物語が描かれた絵本です。

この絵本に登場する椅子を実際に作る親子向けワークショップが高知県内で開かれています。主催するのは南国市の製材会社「溝渕木材工業」。専務の溝渕大記さんは小学 1 年と年少の姉妹を育てるお父さんで、園の行事から着想を得ました。

子育て経験を生かし、「子どもたちに木に親しんでもらいたい」と挑戦する溝渕さんにお話を聞きました。

目次

のこぎりを使う、くぎを打つ…「危ない」と遠ざけずにやってみる!

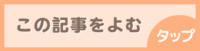

春休み真っただ中の 2025 年 3 月 23 日、高知市帯屋町 2 丁目の金高堂書店本店前テラスに、大きな“木”が現れました。

緑の幕に杉の板が立てかけられ、手前には小さな木の椅子が置かれています。傍らにはドングリとはちみつも。

「どうぞのいす」と書かれた看板を見て、「あっ、知ってる!」。通りすがりの買い物客がのぞき込んでいきました。

この日のワークショップには 5 組の親子が参加しました。

「どうぞのいす」では物語の冒頭、うさぎさんが木の椅子を作ります。

絵本の世界に入ってもらうため、ワークショップは読み聞かせからスタート。子どもたちに、うさぎさんになってもらいました。

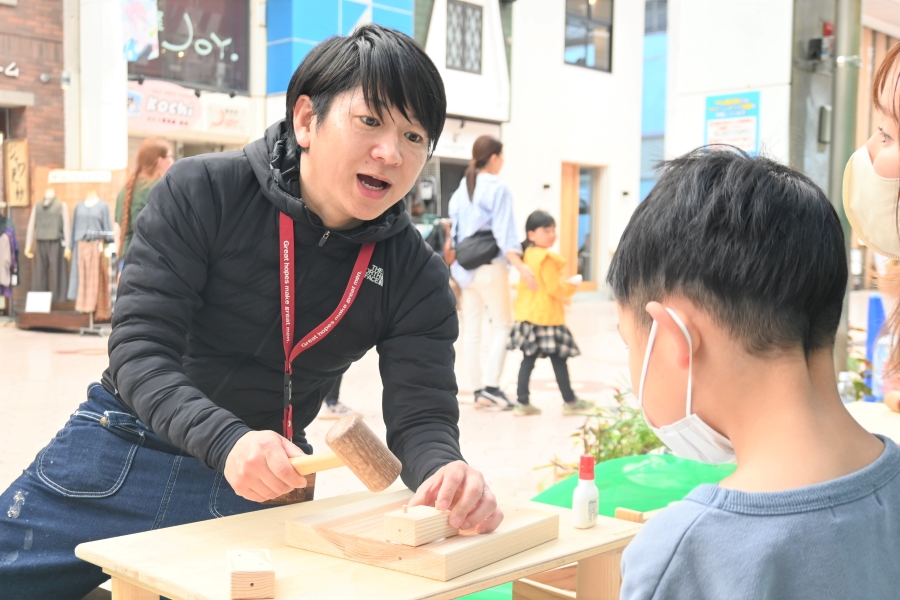

読み聞かせが終わると、溝渕さんが親子の前へ。椅子作りが始まりました。

使われている木材は県産の杉で、樹齢は 60~70 年だそうです。山から木を切り出し、乾燥に 1 年。ワークショップではさらに 1 時間かけて、自分だけの椅子を完成させます。

木材はキット化されていますが、木くぎを打つ、のこぎりを引くなどの作業があります。作業の主役はもちろん、子どもたち。初めての作業に興味津々で取り組んでいました。

溝渕さんは弟の三記(みつき)さんと協力して、作り方を教えたり、困っている親子を手助けしたりと大忙し。

「のこぎりもトンカチも『危ない』と子どもから遠ざけがちですが、何ごとも経験。子どもたちがチャレンジできる場をつくっていきたいんです」

「長男」「家業を継ぐ」から逃れたい…県外で得た「自由」と「就職」

溝渕さんは 1982 年、南国市で生まれました。家業の溝渕木材工業は 1946 年に創業。南国市大埇乙の吾岡山のふもとにあり、幼い頃は吾岡山が遊び場でした。

「お寺の石垣をクライミングみたいによじ登ったり、坂道をスケボーで滑って大けがしたり。畑で文旦を取って石でむいて食べたりもして、野生児みたいな子どもでした」

「長男だ」と言われて育ちましたが、「家業を継ぐ」という思いは当時はなかったそう。

「中学からやっていた家の手伝いは嫌々でしたし、『県外に出たい』『自分の部屋が欲しい』と思っていました」

「家業にも役立つ建築を学ぶ」ということで福岡の大学に進学し、「自由」を手に入れた溝渕さん。「親の目が届かないのをいいことに、バイトして遊びほうける毎日」を送りました。

当然ながら、父親の知るところとなります。

「大学 3 年の時に、父親に『そんなんじゃ就職できん』『高知に帰ってこい』と怒られて、『帰らん!』『県外で就職する!』。あまのじゃくなんです(笑)」

意思を貫き、卒業後は大手建設会社に就職。父親とは「3 年働いてみて、高知に帰るかどうか考える」と約束しました。

建設会社では現場監督を任され、東京ドームの改修という大きな仕事にも携わりました。

「やりがいは感じていましたが、夜間の作業が多かったんですね。職場以外で誰ともしゃべらないという毎日で、これはよくないなと」

約束の 3 年が過ぎ、高知に帰ろうと決めました。

杉とヒノキの違いって?見習いから初め、時代の変化を実感しました

溝渕さんが帰郷するタイミングで、弟の三記さんも高知へ。兄弟で家業に入りました。

「跡取りの長男」ではありますが、最初は肩書のない「見習い」からのスタートです。

「恥ずかしい話ですが、杉とヒノキの違いも分からない状態で(笑)。丸太の買い付けについて行って、木のどこを見るかから勉強しました」

父親の元で仕事を覚えながら、一方で時代の変化もひしひしと感じました。

「僕たち兄弟が家業に入ったタイミングで、新築の住宅から和室が消えていきました。人口が減って、家を建てる人も減って、大工も減って。『国産材は高い』というイメージもありますし、大手もどんどん入ってきた。父の時代のように『丸太を四角に製材したら売れる』という時代は終わっていました」

溝渕木材工業のこだわりは木材の天然乾燥。乾燥に数カ月から 1 年余りかけています。大手が機械を導入して乾燥期間を短縮させる中、時間をかけて香り、色、つやの違いを出し、差別化を図ってきました。

その上で、「製材のみにとらわれず、木の良さを広く発信していくべきではないか」と考えました。

試しに木のコースターを作ったり、ペンダントを作ってみたり。木材がもっと身近になるように試行錯誤を続けました。その姿は、父親には「製材業という本業に力を入れていない」と映りました。

「父とは方向性は一緒だけど、方法が違うんですね。つかみ合いになって、『出て行け!』と言われて、弟が間に入るというのが何度かありました」

お遊戯会で知った「どうぞのいす」…子どもたちと作りたい!

父親と衝突しながら模索は続きました。「何かいいアイデアはないか」と抱き続けた思いがついに実ります。

きっかけは 2022 年 12 月、長女が年少の時に開かれた園のお遊戯会でした。劇で「どうぞのいす」が披露され、「へえ、いい話だな」と感心した溝渕さん。その後、次女の運動会の競技で園児向けのパイプ椅子が使われているのを目にしました。

「パイプ椅子じゃなくて木の椅子だったらいいのに…」「『どうぞのいす』はどうだろう?子どもたちと作れないかな…」

善は急げ。持ち前の行動力で、出版社のひさかたチャイルド(東京都文京区)に直談判しました。

「子どもの絵本離れへの問題意識と、自分がやりたい木育とを説明して、『どうぞのいす』を作らせてもらえないだろうかと。一生懸命しゃべりました(笑)」

ひさかたチャイルドからは「ワークショップで参加者と一緒に作ること」を条件にOKが出ました。

「勢いでお願いしたものの、許可を頂けるとは思ってなくて驚きました。思いは伝えてみるものですね」

絵本通りにしっぽまで再現した椅子を 1 時間ほどで作れるキットを開発し、2024 年 2 月からワークショップをスタート。これまで 10 回開かれ、計 126 組の親子が参加しました。

子どもたちに豊かな経験を…子育て目線を生かしていきます

「子どもたちに木に親しんでもらいたい」と始めた「どうぞのいす」のワークショップ。運営を続ける中で、溝渕さんは子どもたちの可能性を強く感じてきました。

「椅子作りは『子どもを主体に』とは言っても、実際は親の力が大きいだろうと思っていたんです。でも、ワークショップでは親ができないことを子どもがさらっとやったりして。親子のコミュニケーションにもつながっていると気づきました」

「きっかけを与えたら、子どもは大人が思っている以上に集中力を発揮します。もちろん安全は確保しながら、子どもに何でも挑戦させる場、経験させる場をもっとつくっていかなきゃと思います」

子どもたちの可能性に触れ、2024 年に開発したのが「mekikinoki(めききのき)」という木のおもちゃです。

杉、ヒノキ、ケヤキ、桜など 10 種類を手のひらサイズの積み木にしました。さらに、年輪を残した台座には 10 種類の木の葉を描きました。

手に取った子どもは、積み木を高く積み上げたり、何の木か当てるゲームをしたり、葉っぱと同じ積み木を選んだり。

「遊びから入って、木に興味を持ってもらえればと思い、集中力や洞察力、コミュニケーション能力を使った遊びを楽しめる仕掛けにしました」。アイデアが評価され、この年の「ウッドデザイン賞」で入賞しました。

子ども向けの企画や商品開発には、自身の子育て経験や親目線が生かされています。

「普段の生活や遊びから、たくさんヒントをもらっています。うちのような小さい製材業には厳しい時代ですが、子どもたちがいるから次のステージに行けているなと感じます」

「木の良さを発信する」という取り組みは、未来への種まき。すぐに結果が出ないからこそ、やりがいを感じています。

「親として、自分たちの次の世代にいい環境をつくっていきたいですよね。高知県産の木材を使って自分たちに何ができるのか考え、挑戦を続けていきます」

「どうぞのいす」のワークショップは 2025 年 6 月 1 日(日)に土佐町立図書館、6 月 15 日(日)に金高堂書店朝倉ブックセンター(高知市大谷公園町)で開かれます。

この記事の著者

子育て

子育て