「母乳が足りない」「うまく飲んでもらえない」…授乳で悩んでいませんか?|母乳育児を軌道に乗せるこつは「抱き方」と「含ませ方」。助産師・森木由美子さんに聞きました

初めての授乳で困ったり、苦労したりした経験のあるお母さんは少なくないようです。

ココハレ編集部には母乳育児について、「母乳は出産したら出るものだと思っていた」「上手に飲ませられなかった」「吸われるとこんなに痛いとは」…という声が寄せられています。

母乳育児を軌道に乗せるために大切なのが「赤ちゃんの抱き方」と「乳房の含ませ方」です。土佐市を拠点に、家庭訪問をしながら授乳支援を行っている助産師の森木由美子さんに聞きました。

「保育園に預ける場合はミルク?」「卒乳のタイミングは?」など授乳の疑問についての記事はこちらから

ココハレで森木さんのコラム「ゆるりとHappy子育て」が始まりました。こちらから

目次

母乳育児の“3大悩み"は「うまく飲めない」「痛い」「出ない」

授乳について、ココハレ編集部にはこんな声が寄せられました。

「母乳育児が軌道に乗るまでに 3 カ月かかり、泣いたことも多々あった」という声もありました。

森木さんによると、産後すぐの授乳に関する悩みで多いのがこちら。

- 赤ちゃんがうまく飲めない、吸い付けない

- 吸ってもらえるけれど、乳頭が痛い

- 思うように母乳が出ない

この三つは“母乳育児 3 大悩み”とも言えるそう。悩みを解決するのが「赤ちゃんの抱き方」と「乳房の含ませ方」です。

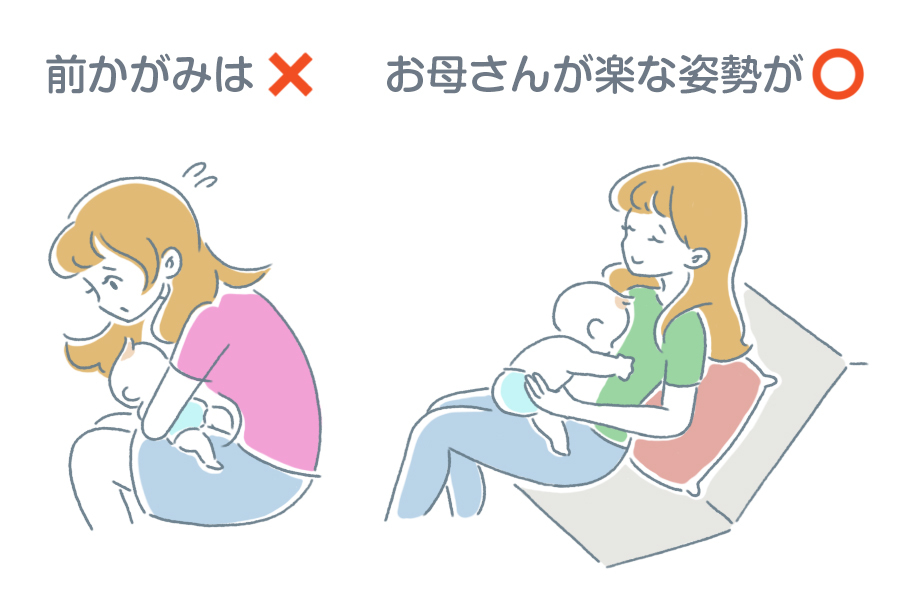

【赤ちゃんの抱き方】前かがみはNG!お母さんの乳頭と赤ちゃんの口の高さを合わせて、お互い快適に

まずは、赤ちゃんの抱き方です。

赤ちゃんに母乳を上手に飲んでもらうために大切なのが「お母さんが楽な姿勢でいるかどうか」です。

森木さんによると、「『何とか飲ませよう』と思って、赤ちゃんに覆いかぶさるように前かがみになって授乳しているお母さんが多いです」。前かがみの抱っこでは赤ちゃんの体重を腕などで支えるため、「しんどいし、体への負担も大きい」そうです。

授乳時の姿勢はソファなどにもたれかかり、赤ちゃんに密着して全身で支えるというイメージです。上手に抱っこするために、四つのポイントを確認してください。

【授乳時・抱っこのポイント】

- 赤ちゃんの耳、肩、腰が一直線でねじれていない

- 赤ちゃんの頭や肩だけでなく、体全体が支えられている

- 赤ちゃんの鼻と乳頭が向き合っている

- 赤ちゃんの体がお母さんの体に密着している

授乳がうまくいかない要因に、「赤ちゃんとお母さんの高さが合っていない」があります。「お母さんの乳頭」と「赤ちゃんの口」の高さを合わせると、赤ちゃんは乳房に吸い付きやすくなります。

高さを合わせるグッズの一つが授乳クッションです。市販の物がたくさんありますが、お母さんの体格も赤ちゃんの大きさもそれぞれ違うため、ぴったり合うものはなかなかないそう。「クッションやタオルを使って高さを調整するといいですよ」

【乳首が痛い】「乳首の痛みや出血は、根性で乗り越える」は間違い!

正しい抱っこのポジションを見つけたら、次は「乳頭の含ませ方」です。

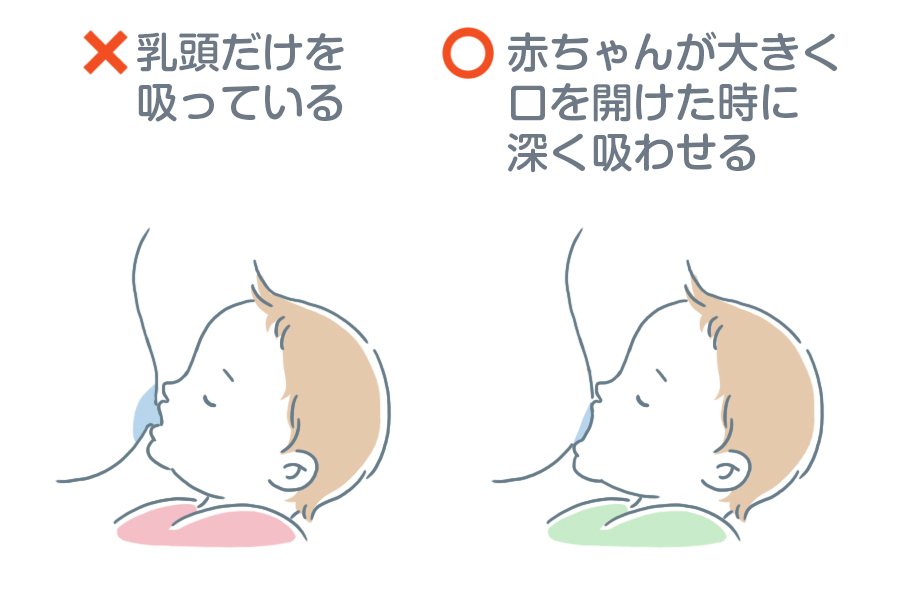

授乳時に乳首がヒリヒリと痛んだり、切れて血が出たりしていませんか?これは赤ちゃんが乳房にしっかりと吸い付けず、乳頭だけを吸っていることが原因です。

吸わせる時は、赤ちゃんの口に乳輪全体を含ませるイメージです。

赤ちゃんが大きく口を開けた時に深く、下あごで乳輪の下の部分をたくさん含めるように吸わせると、しっかりと吸い付けるそう。

「飲みやすく心地よい状態で抱かれると、赤ちゃんは自らおっぱいに吸い付きますよ」

赤ちゃんは生まれた週数や大きさがそれぞれ違います。お母さんのおっぱいの形もそれぞれ違います。このため、「授乳にはマニュアルのように、万人に『これがいい』という方法はないんです」と森木さん。

赤ちゃんが大きくなったら上手に飲めるようになる場合もあります。授乳が安定するまでには時間もかかります。

授乳の際に知っておきたいのがこちら。

「乳首が切れても我慢する」ではなく、「乳首が切れないような含ませ方をする」ことが大事だそうです。

【母乳が出ない】授乳は「赤ちゃん主導」で、欲しがるたびに飲ませましょう

「産後、思うように母乳が出ない」というのも切実な悩みです。

産後早期には母乳の量を増やすため、赤ちゃんが欲しがるたびに飲ませる「頻回授乳」を行います。「バランスの取れた食事をしっかり取ることも大切」だそうです。

ちなみに、インターネットや書籍などには「母乳に適した食べ物、飲み物」といった情報がたくさん掲載されています。注意したいのがこちら。

そもそも母乳は、赤ちゃんに必要な分だけ生産される仕組みになっています。赤ちゃんにおっぱいを吸われる刺激によって、母乳をつくるホルモンが分泌され、母乳の量が増えていきます。

赤ちゃんが欲しがるたびに飲ませることで、必要な量の母乳が生産されます。この過程を繰り返すことで、産後 3 カ月ほどたつと母乳の量は安定します。

授乳のタイミングは「3時間おき」ではなく、「欲しがるサインをキャッチ」

母乳の研究が進み、推奨される授乳のタイミングも変わってきています。

以前は「3 時間おきに飲ませる」などの「定時授乳」が勧められていました。

近年では「泣くたびにのませるのがいい」とされ、これが「赤ちゃんがおっぱいを欲しがるタイミング」と言われてきました。

最近ではさらに研究が進み、赤ちゃんが泣く前に、おっぱいを欲しがるサインをキャッチして飲ませる「サイン授乳」が母乳育児にいいとされているそうです。

【赤ちゃんがおっぱいを欲しがるサイン・例】

- 眠っている時に、むずむず動く

- 手で顔をこすり始める

- 手を口に持ってくる

- 口をぱくぱく動かす

- 手のひらに指を握らせると、ぐっと握り返す

- 「クーウー」など優しくささやくような声を出す

森木さんは「病気などの特殊なケースを除けば、妊娠した女性は母乳をつくる能力を持っています」と話します。その能力を発揮するためには、出産後、できるだけ早くから赤ちゃんに頻繁に吸ってもらうことが大事です。

しかし、お産ができる病院や診療所には、入院中に赤ちゃんと一緒に過ごす「母子同室」や、別々で過ごす「母子別室」など、さまざまなスタイルがあります。

出産後すぐに授乳ができなかったり、赤ちゃんと離れたりしていた場合は、思うように母乳の量が増えないかもしれません。

ミルクを足す場合は、母乳の生産を妨げない量で

「最初はミルクを利用しながら、母乳で育てていこう」としているお母さんもいると思います。

ミルクを足していく際、森木さんは「母乳の生産を妨げずに赤ちゃんの体重を増やしていける量」を検討しています。

家族に聞いたり、母乳外来や助産所、市町村の相談窓口を利用するなど、周囲の力を借りることも大切です。

【母乳、ミルクの量】赤ちゃんが泣く理由は「おっぱいが足りない」だけではありません

授乳中は、母乳やミルクの量が足りているかどうか心配になります。赤ちゃんが泣くと、「おっぱいが足りていないのでは?」と感じたり、周りから指摘されたり…ということがありますね。

空腹時以外に、赤ちゃんが泣く理由がこちら。

【空腹時以外に赤ちゃんが泣く理由・例】

- おむつが汚れている

- おしっこ、うんちを出したい

- おなかがぐるぐる言う

- おしりがかぶれて痛い

- 眠たい

- 眠たいのに眠れない

- 抱っこして

- 構って

- ベビー服のタグが体に当たって痛い

- 背中に髪の毛が 1 本挟まってて気持ち悪い

理由がだんだん、謎解きのようになってきました。つまり、こういうことだそうです。

母乳育児では、赤ちゃんが泣くことで“負のループ”も起こります。

↓

授乳の量が足りてないのではと不安になる(周囲から「足りてない」と指摘される)

↓

母乳を飲ませる

↓

赤ちゃんはおなかいっぱいなので、嫌がってもっと泣く

↓

哺乳瓶でミルクをあげると、飲みやすいのでどんどん飲む

↓

「やっぱり母乳が足りてないんだ」と感じる

負のループを起こさないために、「おっぱいが足りているサイン」も知っておきましょう。体重の増加以外に目安になるのが、毎日のおしっこの回数です。

森木さん

紙おむつは、青いおしっこの線が出ているかも確認しましょう。

このほか、「体にお肉がついてきた」「表情が生き生きしている」も足りているサインになります。

「完全母乳」の「完全」という言葉にとらわれないでください

授乳時のトラブルに加えて、お母さんたちを悩ませる原因の一つが「完全母乳」という言葉です。

授乳に関する言葉の定義はこちら。

- 完全母乳(完母)…ミルクなどを一切使わず、母乳だけで育てていること

- 混合栄養(混合)…母乳をあげながら、ミルクも足して育てていること

- 人工栄養、完全ミルク(完ミ)…ミルクのみで育てていること

お母さんたちにはおなじみの言葉ですが、実は医療・保健に携わる皆さんが使う専門用語だそうです。赤ちゃんの栄養摂取状況の確認や、研究で比較する際などに使われています。

ですが、「完全」という言葉から、「母乳育児はパーフェクトでないといけない」「ミルクを足すと、不完全だ」ととらえるお母さんがいます。

「授乳の状態を尋ねると、『混合なんで…』『ミルクなんで…』と申し訳なさそうに答えるお母さんがいますね」

森木さんは「完全母乳の『完全』という言葉にとらわれないで」とお母さんたちに伝えています。

母乳育児には「こうでなければならない」というルールはありません。

「授乳は赤ちゃんとの日々の暮らしの営みの中の一つの出来事ですので、『完璧にしなくてはならない』というものではありません。ミルクを足していても、ほんの少ししかあげられなくても、母乳を飲ませていれば母乳育児ですし、赤ちゃんの体を守ることになります」

「医学的な理由などからミルクで育てる選択したとしても、赤ちゃんのためにやっていると自分を褒め、胸を張ってほしいです」

「母乳で育ててる?」ではなく、「赤ちゃん、かわいいね」と声掛けを

「母乳で育てたい」と希望するお母さんたちが母乳育児を続けられるようにするには、専門家による適切な情報と支援が必要です。

加えて、祖父母や親戚、周囲の人には「お母さんへの声掛けに配慮を」と森木さんは訴えます。

こちらは“あるある”のエピソードですね。声を掛けた人に悪気はなく、コミュニケーションの一環なのですが、傷つくお母さんもいます。

「母乳の話は本来、気軽に聞くべきではない、とてもプライベートなことです。赤ちゃん連れの親子を見掛けた時は母乳について触れずに、『赤ちゃん、かわいいね』『お母さん、頑張ってるね』と声を掛けてあげてください」

森木さんは土佐市の出張助産院「はぐはぐ」を拠点に、訪問型の育児支援を行っています。母乳育児、抱っこやおんぶの仕方、沐浴(もくよく)指導など、メニューごとに料金が異なります。

産後ケアは訪問型、施設型の 2 種類があります。

相談したい場合は「助産院はぐはぐ」に問い合わせてください。

保育園に預ける場合は、母乳からミルクに切り替えた方がいい?

母乳メインの混合授乳にしたいけど、進め方が分からない。

卒乳ってどのタイミングでするものなの?あまり泣かれたくないんだけど…。

授乳にまつわる疑問について、森木さんに聞きました。こちらから

ココハレで森木さんのコラム「ゆるりとHappy子育て」が始まりました。「これを知っておくと子育てがもっと楽しめる」という知識や技術を紹介していきます。

寝てくれない、置いたら起きる…赤ちゃんに手がかかるのはなぜ?|「ゆるりとHappy子育て」①助産師・森木由美子さんが子育てを楽しめる知識、技術を紹介します

この記事の著者

子育て

子育て