「男性の育休」はなぜ必要?夫婦で育休を取るメリットは?職場復帰後に活用できる子育て支援制度とは?|高知県の「未来のパパママ 共育て講座」に参加してみた

「共育て」という言葉を聞いたことがありますか?家事や育児を「女性の役割」とせず、家庭内で男女が協力して取り組むことで、高知県は「共働き・共育て」を推進しています。

「共育て」を広く知ってもらおうと、高知県が企業向けに開いているのが「未来のパパママ 共育て講座」。高知新聞社で開かれると聞き、ココハレ編集部も参加しました。

講師は助産師さんと社会保険労務士さん。「男性の育休はなぜ必要?」「夫婦で育休を取るメリットは?」「職場復帰後に賢く使いたい子育て支援制度とは?」…ココハレ編集部員が育休を取った 7 年前から変わっている情報も!

これから産休・育休を取得する皆さんだけでなく、「部下が産休・育休を取る予定」という皆さんも知っておきたい情報を紹介します。

目次

夫婦で子育て…パパは何をすればいい? 妊娠中から情報・気持ちの共有を

高知県の「未来のパパママ 共育て講座」は 2024 年度に始まりました。子育て支援課によると、社会保険労務士さんと助産師さんのW講師での開催は高知新聞社が初だそうで、これはラッキー!

当日は結婚したばかりの男性社員や、人事担当者らが参加しました。

ココハレ編集部員は子どもが小学 3 年生と年長児。「男性の育休」は今ほどは言われておらず、男性社員が育休を取ると、「へぇー」「すごいね」という頃の世代です。

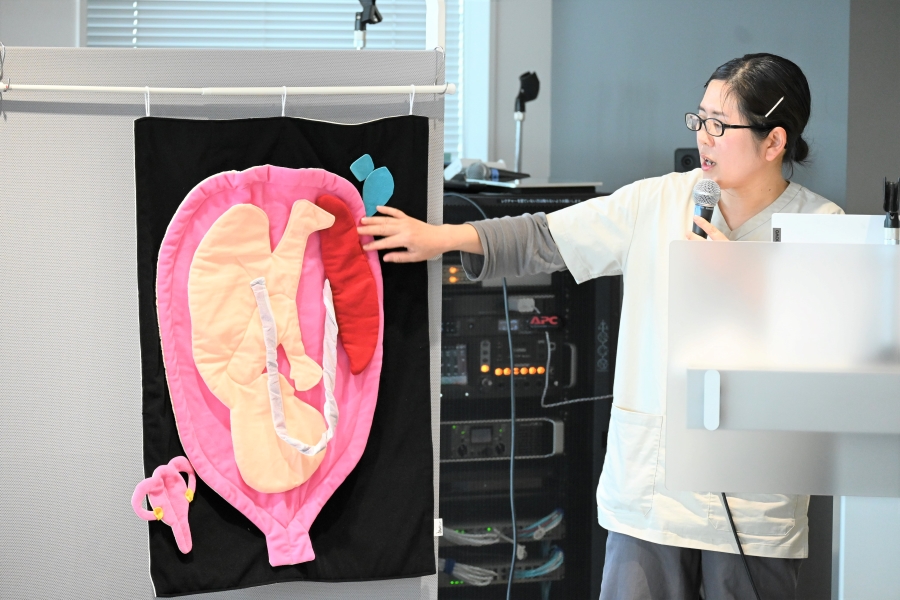

講師の助産師さんは高知県助産師会の森木由美子さん。ココハレの授乳の記事やコラム「ゆるりとHappy子育て」でおなじみです。

森木さんはまず、話題になったドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」から、こちらのせりふを紹介しました。

これは出産を控えた主人公に対し、パートナーの男性が伝えた言葉。主人公はこう返します。

「主人公はなぜ怒ったのでしょうか」という問いかけに、「子育てが人ごとになってる」「主体的に参加する気持ちがない」と答える社員もいれば、「特に違和感がない」という社員も。子育てへの意識の違いが早くも現れました。

子育てで生まれる夫婦間のギャップ。その要因は男女の生物学的な違いから生まれます。

女性は妊娠の経過とともに赤ちゃんの成長や自分の心身の変化をリアルに感じますが、男性は赤ちゃんが生まれるまでリアルな体感はありません。

「不安や愚痴を吐き出す場は、女性には結構ありますが、男性は少ない。『妻の気持ちが分からない』『何をすればいいか分からない』という方は多いです」と森木さん。

「日本は欧米に比べると、男性の育休はまだまだで、産前に夫婦で学ぶ機会も少ない。子育てを一緒にスタートしづらい環境なので、夫婦間のギャップが生まれやすいんです」

夫婦で同じステージに立つためには「妊娠中からの情報共有」「気持ちの共有と対話」が大事だそうです。

「育休中は朝からジム」「おむつ替えはおしっこだけ」?!「母乳をあげる」以外はパパができます!

夫婦で育児をするメリットは、夫婦だけでなく、赤ちゃんにもいいことずくめだそうです。

- 妻のメリット…睡眠時間・休息の確保、自由な時間の確保、心の安定、夫婦の絆が深まる

- 夫のメリット…育児スキルの向上、子どもとの絆が深まる、心の安定、夫婦の絆が深まる

- 赤ちゃんのメリット…体と心の発達を促す、社会性やコミュニケーション能力を育むなど

夫婦で一緒に育児ができると、大人が 2 人になるので負担は減ります。「赤ちゃんのメリット」は意識したことはありませんでしたが、大人が 2 人いれば赤ちゃんの相手がよりできますし、お父さんとお母さんのなにげない会話も耳に入ります。

自分の経験を振り返っても、お母さんとずっと 2 人きりで過ごすより確かにいい!

では、パパの役割とは?「奥さんが育休を取っているのに、だんなさんまで取る必要がある?」「男性が休んで何をするの?」という考え方もまだまだ残る中、森木さんが解説しました。

【パパの役割・妊娠中】

- 食事の準備、家事の分担

- 話を聴く・共感する、自分の気持ちを伝える

- 出産準備を一緒にする

- 両親学級に参加する

妊娠期は「夫婦 2 人で同じステージに立つ第 1 段階」と森木さん。「パパにできることはたくさんあります。出産準備を一緒にすることで、『こういう子育てをしたい』というビジョンも語れますよ」

【パパの役割・出産】

- 陣痛中のサポート

- 精神的支え

立ち会い出産は子育てにおいて初めての夫婦共同作業となります。でも、必ずしも絶対にしなければならないものではありません。「血が怖いというパパもいると思います。夫婦で話し合ってくださいね」

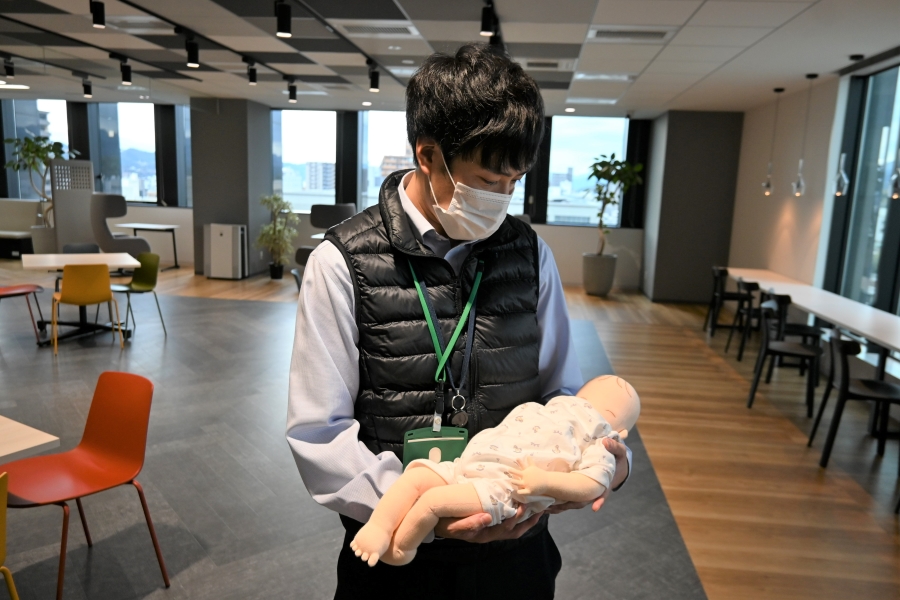

【パパの役割・出産直後】

- 家事全般

- 赤ちゃんのお世話

- 赤ちゃんと遊ぶ

- 話を聴く・共感する

産後のママの体はダメージが大きく、「全治 8 カ月の交通事故と同じくらいのダメージ」と例えられます。確かに、傷は痛いし、体は思うように動かないし、メンタルも乱高下した記憶…。

産後ケアでたくさんのママに接してきた森木さんは「『母乳以外は全部やってます!』というパパもいれば、『育休中は朝起きて、ジムに行く』というパパ、『おむつ替えはおしっこの時だけ。うんちは替えない』というパパもいて、差が大きいです」。

「育休中のパパ」というと、哺乳瓶でミルクをあげているイメージがありますが、「ミルクを足すと母乳育児を妨げる」とのこと。

「母乳で育てたい場合は、パパは授乳以外を担当してください。赤ちゃんは新生児から遊べますので、ママの授乳の後、パパが受け取っておむつを替えて、抱っこしたり遊んであげたりすると、ママもしっかり休息できますよ」

夫婦で育休中でも「産後ケア」は活用しましょう

初めての育児で、しかも夫婦で育休を取っていると、「大人が 2 人いるんだから、協力して育児ができる」と思ってしまいがち。

ですが、いざ育て始めると、「赤ちゃんが寝てくれない」「お乳の吐き戻しが多くて心配」など分からないことが多く、不安やストレス、そして疲れがたまります。

そんな時に頼りになるのが産後ケア。「夫婦で育休を取るから」と遠慮しなくていいそうです。

「女性が職場復帰する時が、夫婦二人三脚の本番です。育休中は育児のスキルを夫婦で磨き、子育ての形をじっくり見つけていってくださいね」

産後ケアとは?ココハレで紹介しています。

「産後ケア」は「希望すれば受けられる」と知っていますか?|産後ケア事業で何をするの?どんな支援が受けられるの?高知県の「日帰りおためし産後ケア」に行ってみました〈PR〉

若い世代は育休が当たり前!育休を取れない会社は選ばれなくなる!

続いて登場したのは特定社会保険労務士の白石瑶子さん。「共働き・共育て」をする上で知っておきたい制度を紹介しました。

2023 年度に高知県内の事業所で育休を取った男性の割合は 28.7%で、全国平均( 30.1%)を下回りました。

講座では、育休を利用しなかった理由が全国調査から紹介されました。白石さんが注目した男性の理由がこちら。

【育児休業制度を利用しなかった理由】

- 収入を減らしたくなかったから

- 職場が育休を取得しづらい雰囲気だったから。会社や上司、職場に理解がなかったから

- 残業が多いなど、業務が繁忙だったから

- 昇級や昇格など、今後のキャリア形成に悪影響がありそうだと思ったから

※日本能率協会総合研究所「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」より抜粋

厚生労働省の調査では、18~25 歳の男性の 84.3%、女性の 91.4%が育休を取得したいと希望していることが分かりました。さらに、男性の 25.3%が「1~3 カ月」、29.2%が「半年以上」を望んでいました。

「若い世代にとって、育休は取るのが当たり前。育休を取得できない会社は選ばれなくなるという危機意識を持つ必要があります」

「男性の育休」を推進するため、2022 年に始まったのが「産後パパ育休」です。生後 8 週間以内に通算 28 日間取れて、しかも 2 回に分けてOK。途中で出社できるようになり、使いやすくなりました。

「産後パパ育休」に加えて、1 歳までに通常の育休が 2 回取得できます。

講座では、パパとママの育休を組み合わせたおすすめプランも紹介されました。「夫が育休を取る」という発想のなかったココハレ編集部員からすると、「時代が進んだなぁ」という印象でした。

看護休暇、残業免除…「共働き・共育て」で活用したい制度をご紹介

森木さんのお話にもありましたが、「共育て」は女性の職場復帰後が本番。「残業ができない」など家庭の状況や、「子どもが熱を出した」などのピンチに活用したい制度を白石さんが紹介しました。

子の看護休暇

子どもの病気のたびに休みを取っていると、特に女性は年休がなくなりがち。「子の看護休暇」は無給の休暇ですが、欠勤扱いにはなりません。

2025 年 4 月に制度が改正され、子どもが小学 3 年生の年度末まで取得できるようになります。休む理由に「入学式や参観日、学級閉鎖に伴う休校など」が追加されます。

所定外労働の制限(残業免除)

残業の免除は子どもが「3 歳未満」から「小学校就学前まで」に改正されます。2025 年 4 月からです。

時間外労働の制限

1 カ月 24 時間(1 年 150 時間)を超える法定外残業をしない請求ができます。法定外残業とは「1 日 8 時間、週 40 時間を超える残業時間」です。小学校就学前までが対象です。

深夜業の制限

午後 10 時~午前 5 時までの深夜に労働をしない請求ができます。小学校就学前までが対象です。

所定労働時間の短縮措置(時短勤務制度)

時短勤務の対象は子どもが 3 歳未満。2025 年 4 月から、短時間勤務のできない人への代替措置として「テレワーク」が追加されます。

2025 年 4 月からは 3 歳未満の子どもを育てる労働者に対して「育児テレワーク」を選択できるようにすることが、事業者の努力義務になります。

さらに、より柔軟な働き方を進めるため、10 月からは 3 歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者に対応する義務も始まります。

制度はどんどん変わっていて、人事担当者も「勉強が欠かせない」と話していました。一般の労働者が全て理解するのは難しいので、「制度について気軽に話せる職場づくりが大切」と白石さん。分からないこと、気になることは積極的に聞きに行くといいですね。

「昔はお風呂の後で白湯や果汁を飲ませていたけど、今は母乳やミルクでOK」というふうに、子育ての方法は時代とともに変わっていきます。「共働き・共育て」については変化のスピードがさらに速く、乳幼児期の子育てを終えた世代もアップデートが必要だと感じました。

皆さんの職場で「共育て講座」が開催される際は、ぜひ参加してみてくださいね。

この記事の著者

子育て

子育て