全ての子どもに安心して過ごせる居場所つくりたい|緊急避難場所・子どもシェルター「おるき」が開設1周年を迎えました

女子向けシェルターに続き、高知初の男子向け自立援助ホーム「Kiiya(きいや)」の開設準備を進めています

高知の子どもシェルター「おるき」が 2025 年 3 月で開設 1 周年を迎えました。

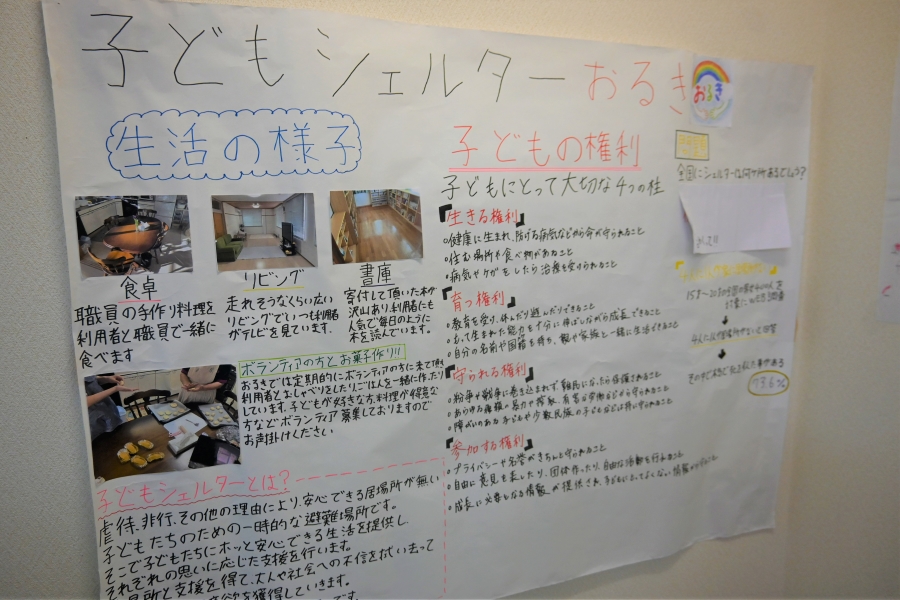

子どもシェルターとは、安全で安心して過ごせる居場所をなくした子どもたちのために用意された緊急の避難場所です。「おるき」は女子向けのシェルターとしてNPO法人「子どもシェルターおるき」が運営し、この 1 年で 10 代後半の 6 人が生活しました。

次の目標は「男子の支援」。高知県内にはない男子向けの自立援助ホームをつくろうと、「Kiiya(きいや)」の開設準備を進めています。

「おるき」では、シェルターで過ごす子どもたちにどう関わってきたのでしょうか。1 周年記念イベント「おるCafe(カフェ)」で聞きました。

目次

子どもシェルターとは、子どものための緊急避難場所です。全国に 20 カ所ほどあり、NPO法人や社会福祉法人などが民間シェルターとして運営しています。

高知の「おるき」は四国初の子どもシェルターとして、2024 年 3 月 31 日に開設されました。運営するNPO法人「子どもシェルターおるき」のメンバーは医療、福祉、法律の専門家の皆さん。理事長は、ココハレでもおなじみの小児科医・吉川清志さんです。

ココハレ編集部は今回、3 月 30 日に高知市内で開かれた「おるCafe」を取材し、お話を聞きました。

児童虐待、ヤングケアラー…居場所をなくした女の子たちが「おるき」で暮らしています

「おるき」は女子専用のシェルターで、定員は 6 人。2 カ月間をめどに無料で利用できます。

対象は高校生から大学生の年代の子どもたち。児童相談所の一時保護所では過ごしづらい子どもや、年齢制限のために利用できない子どもが利用しています。

子どもの安全確保のため、シェルターの場所は非公開。親にも知らせません。子ども本人の意思で入所し、スタッフが 24 時間交代で一緒に生活しています。

子どもにはそれぞれ、「コタン弁護士」と呼ばれる担当弁護士が付きます。コタン弁護士は子どもの話を聞き、退去後の生活や住まいを一緒に考えていきます。

これまでに 6 人が「おるき」で生活。面接などを含めると約 10 人を支援しました。「スタート以降、『おるき』に子どもがいなかった日は一日もない」そうです。

「子どもシェルターおるき」の理事で弁護士の中島香織さんによると、子どもたちの背景は「虐待を受けている」「家族の世話や家事などを日常的に担うヤングケアラーとなっている」など、さまざま。児童相談所や行政からの紹介で、「おるき」の利用につながっています。

中島さんによると、「おるき」にやって来た当初の子どもたちの表情は暗かったり、硬かったり。大人から傷つけられる、「助けてもらえる」と期待しては裏切られるという経験が幼い頃から重なり、大人が信用できなくなっているそうです。

「大人に対して冷めていて、『ここで何とかしてくれるの?』という感じですね」

子どもがピンチの時に受け入れる…子どもシェルターの大切な役割です

「おるCafe」では、子どもシェルターの活動を始めてあらためて驚いたことを、スタッフの皆さんがこう語りました。

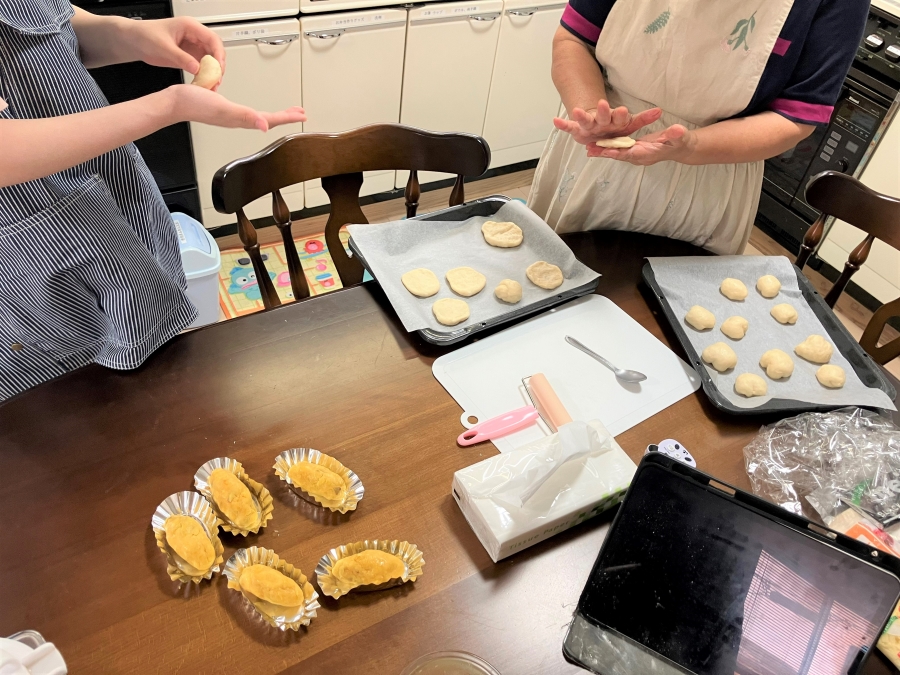

「子どもたちは想像以上に厳しい生活を送っている。家で 3 食きちんと食べるという経験をしていない」

「大人や社会への不信は想像以上に大きい。『どうせ駄目だから、言うのはやめよう』と諦めています」

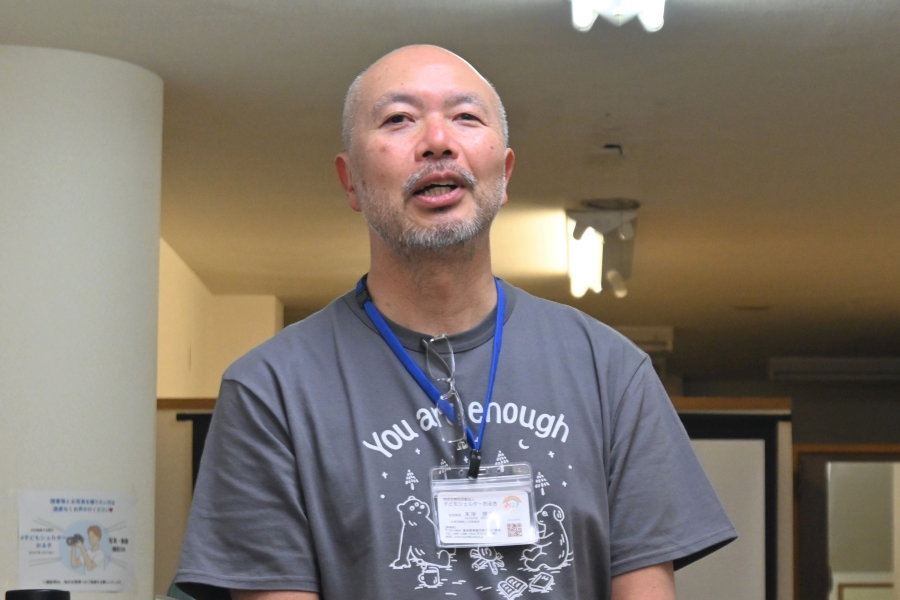

理事で小児科医の本浄謹士さんは、乳幼児期に形成される「愛着(アタッチメント)」から、子どもシェルターの意義をこう説明しました。

「子どもがピンチの時、大人にくっついていくのが英語の『アタッチメント』の本来の意味です。幼い子どもは例えば遊んでいて転んだ時、親元に泣きながら戻ってきます。親が上手に受け入れると、安心して親から離れ、また遊びに行けます」

子どもシェルターの利用者には、幼少期に大人からこういった関わりを受けられなかった子どもたちがいます。

「さまざまな事情で安心できる居場所を失った子どもたちに対し、ピンチの時に受け入れること、大人から離れて世界を広げていくことを支えていくのが子どもシェルターであり、ひいてはこの世の中ではないでしょうか」

「子どもたちが人を信用し、社会を信用し、うまく育つことができる。そんな世の中であってほしいと思います」

「話したくない」「大切な存在と一緒にいたい」…シェルターで子どもたちが教えてくれたこと

理事長の吉川さんは「開設から 1 年を経て、スタッフは経験を重ね、よちよち歩きからしっかりと歩けるようになってきた」と語りました。

子どもたちへの関わりでは「子どもたちから教えてもらったこと」を大切にしています。中島さんは次の三つを紹介しました。

子どもが話してくれるまで待つ

子どもを支援する際、大人はどんなことでも知りたくなります。「おるき」のスタッフが子どもたちから学んだのが「待つこと」。

「詮索はせず、子どもが話してくれるまで待ちます。そして、子どもから聞いたことを私たちスタッフは信じています」

家にいられない理由は話したくない

支援をする上で、子どもが安心できる居場所を失った理由を把握することは重要ですが、子どもは「家にいられない理由は話したくない」と考えているそうです。

「子どもたちはとても傷ついた経験をしています。誰かに話すこと自体がつらいのに、勇気を出して話しても助けてもらえるかどうかは分かりません」

まず大事なのが「安全」と「安心」。「子どもたちは落ち着いて暮らす中で、だんだんと話してくれます」

大切な存在と一緒にいたい

「子どもたちは家から離れる時にたくさんの物を失っています」と中島さん。自分の服すら手放さざるを得なかった子どももいます。

「おるき」では子どもたちが「大切だ」と思っている物は、可能な限り身の回りに置いておけるようにしています。

さらに、「自分で選ぶ」という経験も大切にしています。

「自分の意思で選んだことを大人から罵倒されると、子どもは選ぶことも、選んだことがかなうことも怖くなります」

「ご飯をしっかり食べる」「自分で選ぶ」「誰かとおしゃべりする」「季節を楽しむ」「安全に眠る」…。

「おるき」では、全ての子どもたちに保障されるべき“当たり前”を一つ一つ経験しながら、信頼関係を築いています。

「安心できる環境で過ごし、話してくれるようになったらじっくり聞き、これからの生活を一緒に考えていくと、冷めていた表情がだんだん輝いてきます。10 代の子どもたちが本来持っている生命力、エネルギーが戻ってくるのが分かります」

年齢や居住地で支援を受けられない現実…男子向けの支援も始めます

高校生や大学生の年代の子どもたちの居場所には、子どもシェルターのほかに「自立援助ホーム」があります。家庭にいられなくなり、働かざるを得なくなった子どもたちが自立できるように支える施設です。

高知県内にも 2 カ所ありますが、対象は女子。「おるき」も女子専用のため、「男子は県外の施設に送り出されることがある」と中島さん。

「学校に通っていても、バイトを頑張っていても、家にいられなくなったら辞めないといけません。性別や居住地で選別されることなく、子どもの意思で入居できる自立援助ホームが高知にも必要だと考えました」

「子どもシェルターおるき」では現在、男子向けの自立援助ホームの開設に向けて準備を進めています。施設の名前は「Kiiya(きいや)」。土佐弁の「来いや」と「Key Player(キープレーヤー)」をかけ、「自分の人生の鍵を握り直す場所になりたい」との願いを込めました。

子どもシェルターも自立援助ホームも、運営には多額の資金が必要です。高知県からの補助金に加えて、企業や団体、個人からの寄付でまかなっており、「不安はたくさん」とスタッフの皆さん。しかし、とても明るく、前向きです。

「おるCafe」ではスタッフがそれぞれ、集まった支援者に思いを語りました。

「『おるき』の子どもたちは少数派と思われるかもしれません。でも、当たり前のことができない厳しい環境で精いっぱい生きている子どもたちはたくさんいます」

「子どもたちにはこの高知で、失敗もしながら頑張ってほしい。シェルターやホームにつながってもらうため、活動していきます」

「おるき」ではシェルターに入居する・しないに関わらず、子どもたちを支援しています。「一人一人に寄り添った支援をしていきます。周囲に困っている子どもがいたら気軽に連絡してください」と呼びかけています。

NPO法人「子どもシェルターおるき」のウェブサイトで情報を発信しています。相談や問い合わせも受け付けています。運営に必要な寄付も募っています。

この記事の著者

子育て

子育て