南海トラフ地震への備え、何から始めたらいい?「目黒巻」で災害状況を想像してみよう|「こうち減災女子部」の講座で考えました

災害への備えを考える際、大切だと言われる「想像力」。自分が直面する災害状況を想像することがより具体的な対策につながるそうです。

とはいえ、何をどこからどう想像すればよいのやら…。

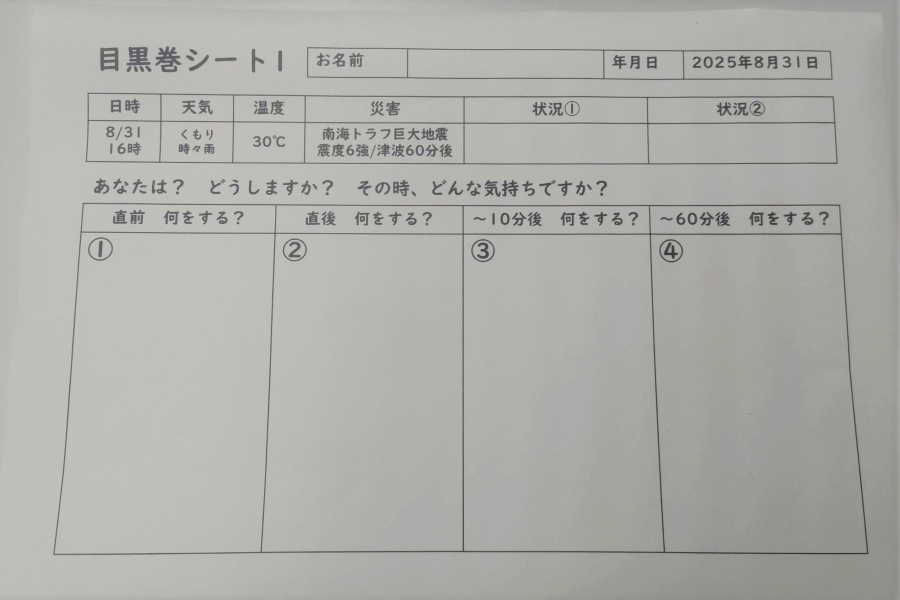

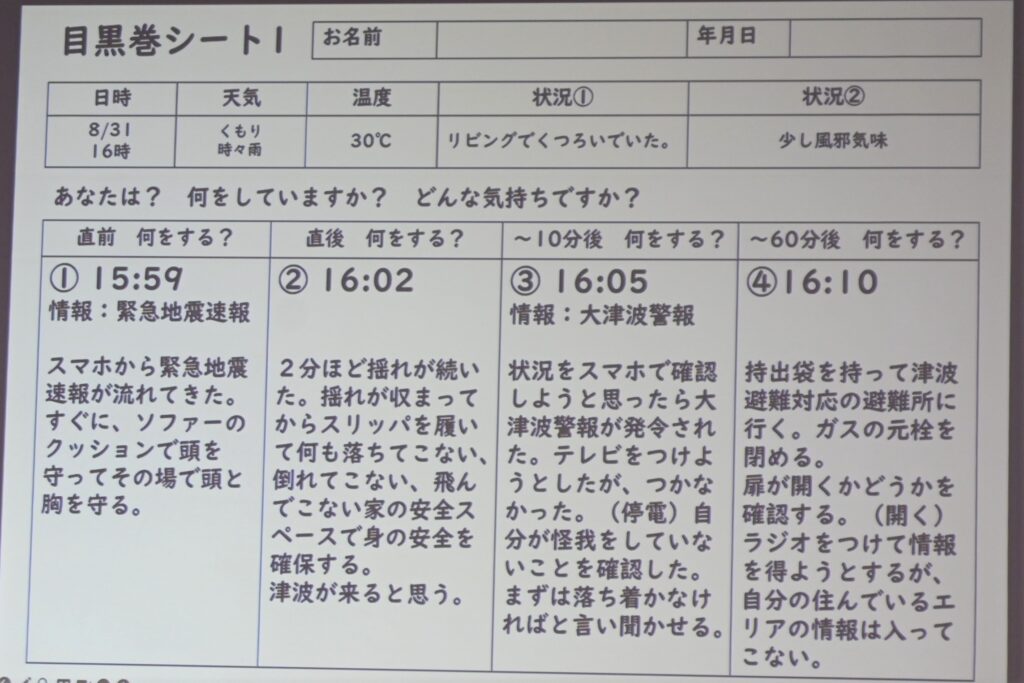

その助けになるのが「目黒巻」と言われる防災ツール。災害が起きる前、起きた直後、10 分後、20 分後…と時間経過に沿って自分や家族が置かれるであろう状況を考えていく中で、家庭の状況に応じた備えがリアルに見えてきます。

「目黒巻」を使って備えを考えた「こうち減災女子部」の講座を取材しました。

目次

ローリングストック、パッククッキング…「こうち減災女子部」で進めています

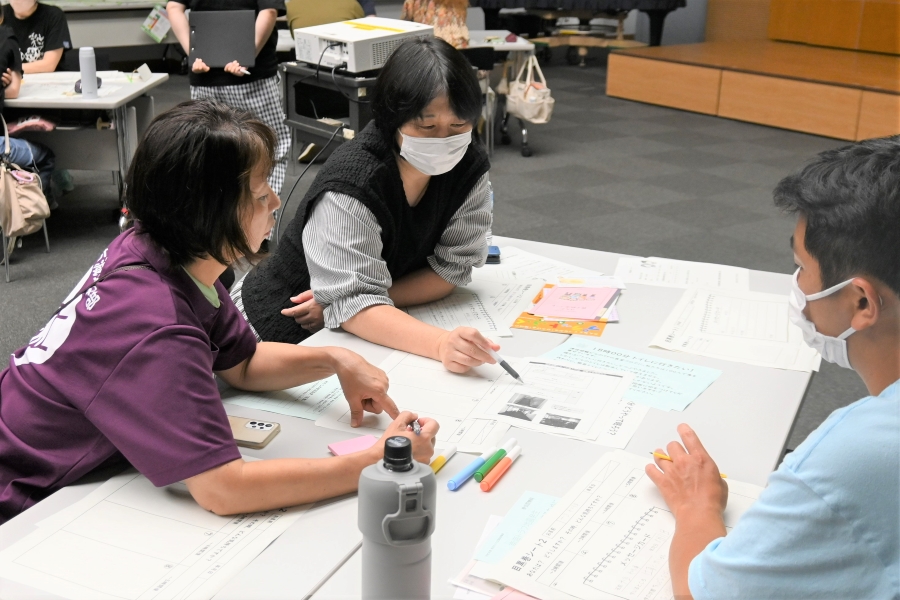

今回の講座は 2025 年 8 月 31 日、高知市旭町 3 丁目のこうち男女共同参画センター「ソーレ」で開かれました。

講座を企画したのは「こうち減災女子部」の皆さん。ソーレの「女性防災プロジェクト」の修了生たちが 2019 年に立ち上げました。

食料品や日用品を多めに買って使った分だけ補充する「ローリングストック」や、耐熱ポリ袋を使った「パッククッキング」など、女性の強みも生かした防災・減災を進めようと、ワークショップなどを企画しています。

今回の講座では「目黒巻」を取り上げました。講師は増田裕子さん。大阪公立大学都市科学・防災研究センターで客員研究員を務めています。住まいのある大阪市淀川区では地域防災リーダーの隊長です。

もう一人の講師はNPO法人「ミラクルウィッシュ」代表の益田紗希子さん。「ママのやりたい応援」をコンセプトに関西で活動し、防災に取り組んでいます。

「目黒巻」は災害イマジネーションを高めるツールです

「目黒巻」は東京大学の目黒公郎教授が考案した「災害イマジネーション」を高めるツールです。完成すると巻物ようになるので「目黒巻」なんだそうです。

災害イマジネーションとは、災害状況を想像する力。増田さんは「災害対策は被害を想像するところから始まる」と語りました。

例えば備蓄を考える時、ぱっと思い浮かぶのが「水」です。ここで「なぜ水が必要?」と考えるのが災害イマジネーション。

「地震が起きたら、断水するかもしれない。スーパーに行っても水が売り切れているかもしれないから水の備蓄が必要…と考えます。でも、実は『地震が起きた時に動ける?』『たんすが倒れてきて身動きが取れなくなるかもしれない』など、その手前で乗り越えるべきことがたくさんあるんです」

一口に「対策」と言っても、災害の発生時間、場所、誰といるか、自分の体調などで備えや取るべき行動は大きく変わります。

「南海トラフ地震は寝ている時にやってくるかもしれません。外を歩いている時かもしれませんし、電車に乗っている時かもしれません」

「『今ここで地震が起きたら?』と常に考えるのはしんどいですが、避難経路や非常口などについて、いつもなんとなく考えられるようになると、目黒巻マイスターに近づきます」

「災害発生直後」「発生から10分後」「発生から60分後」…私はどこで誰とどう行動している?

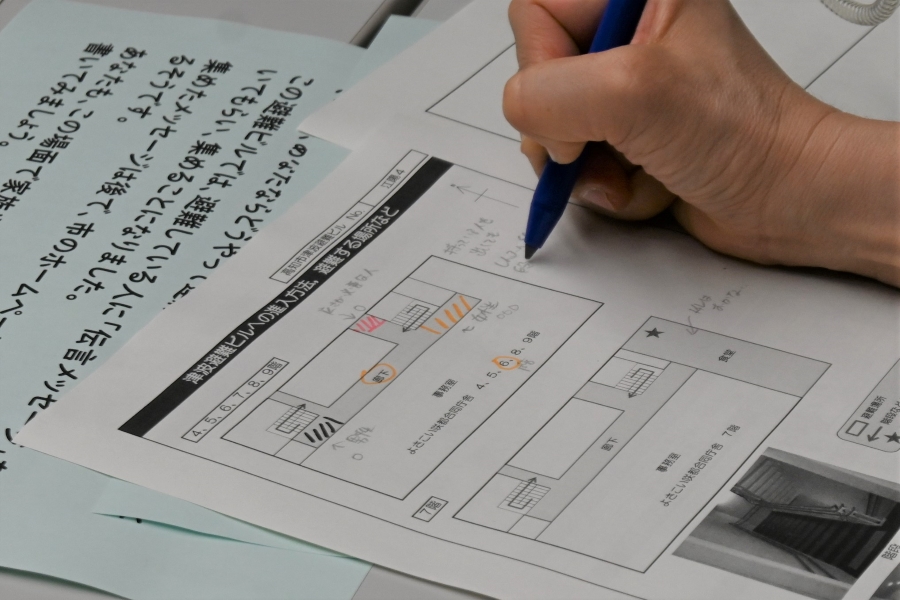

というわけで、参加者の皆さんが「目黒巻」にチャレンジしました。

南海トラフ地震の発生は講座当日の 2025 年 8 月 31 日 16:00 に設定されました。参加者はJR高知駅の近くにいます。

震度 6 強の揺れが 3 分続きます。津波は 60 分後に 30 センチ到達。最大で 1~2 メートルになる予想です。電気、ガス、水道は停止。通信はつながりにくい状況となります。

災害イマジネーションはまず、発生の直前から。自分が「どこにいるか」「誰といるか」を想定します。「腰痛持ち」「頭痛持ち」などいつもの体調も加えます。

ここで地震発生。「直後に何をする?」「10 分後に何をする?」「60 分後に何をする?」と場面が切り替わっていきます。

「目黒巻」の約束は「最後は必ずハッピーエンドで終わらせる」だそうです。

時間を区切られることで、生き延びるための方法をより真剣に考えられるなと感じました。

津波避難ビルに避難完了!「トイレに行きたい」「喉が渇いた」…どうしよう

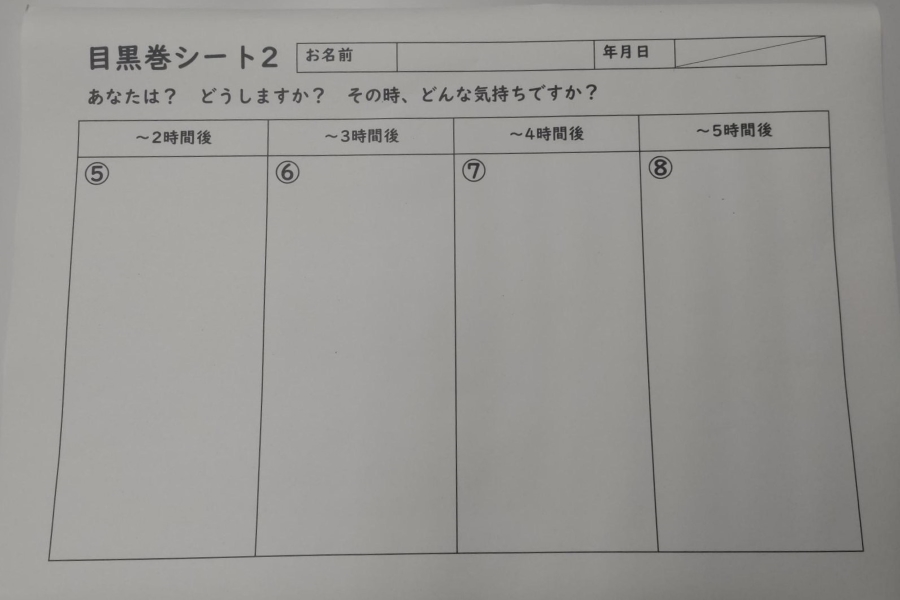

参加者は 17:00 に無事、津波避難ビルに避難できました。ひとまず安心ですが、避難後も想定も大切です。

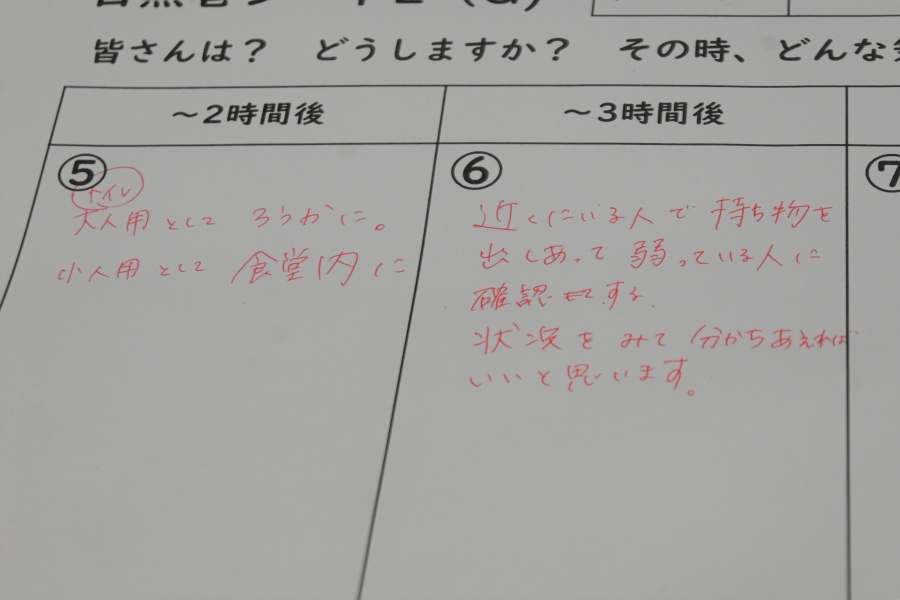

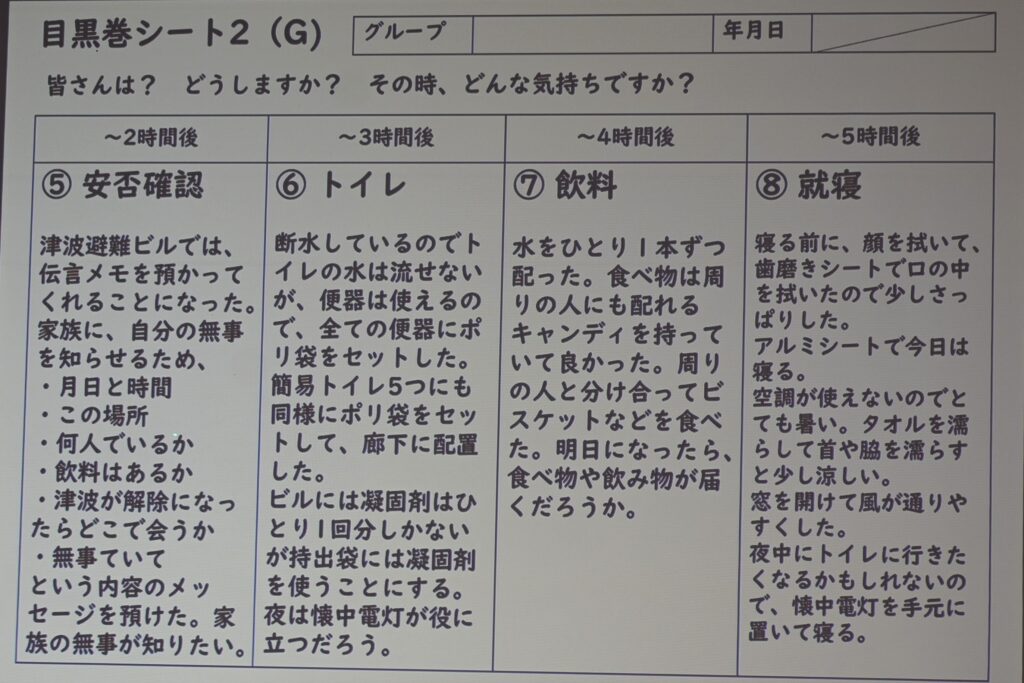

続いてのシートでは津波避難ビルで過ごす「2 時間後」「3 時間後」「4 時間後」「5 時間後」をグループで考えました。

「避難ができたら、次は家族ですよね」と増田さん。家族にどうやって連絡を取るのかは子育て家庭にとっても大きな問題です。

講座では災害伝言ダイヤルのほか、LINEの位置情報を使って無事を知らせる方法、ステータスメッセージに「無事」と記載する方法が紹介されました。

公衆電話は数が減りましたが、災害時には優先電話となります。

今回の津波避難ビルは「高知よさこい咲都合同庁舎」です。津波避難ビルは高知市には 2025 年 8 月 7 日時点で 341 施設あります。

収容可能人数や設置されている資機材、階段や避難フロアとなる部屋の写真などの情報が高知市のウェブサイトで個別に公開されていて、避難先を想定する参考になるとのこと。知らなかった…。

避難先で“お客さん”でいられるわけはなく、増田さんから課題が出されます。

「18:00。『トイレに行きたい』という人が出ました。どこにトイレを設置しますか?」

「19:00。『喉が渇いた』『おなかがすいた』という声が上がりました。あなたは少し食べ物を持っています。どうしますか?」

うーん、なんて難しい…。参加者も悩みながら話し合っていました。

災害への想像力が高まり、「どうしたらいいんだ…」と頭を抱えたところで、タイムリープ。

あらためて、「災害が起きる前にどんな備えと対策が必要だと思う?」と考えました。

何もないところから「備蓄は…とりあえず水?」なんて考えるよりも、目黒巻に添って災害を疑似体験することでよりリアルに細かく想定できることが実感できました。

備えを後回しにしている人へ…「家族の会話から始めてみて」

もう一人の講師の益田さんは中学 1 年生のお母さんです。病院で妊娠したと告げられ、喜んだ直後に揺れを感じました。

「当時は和歌山にいました。診察室で『今、揺れたね』くらいだったんですが、3.11 だったんです」

家に帰ってテレビで津波の映像を見て、妊娠を喜ぶ気持ちが一変した益田さん。「おなかの子を私は守れるのか」「守れる親になりたい」と強く感じたことが現在の防災活動につながりました。

これまで乳幼児を育てるお母さん向けに防災を呼びかけてきましたが、「お母さんが変わるのは難しい」と感じ、新たに子どもを対象とした「ジュニア防災リーダー」の育成も始めました。

「大人はどうしても『忙しい』『そんなことできない』って言っちゃいますよね」とのこと。確かに、ココハレ編集部員もいろいろ言い訳して後回しにしてしまっている…。

「必ず来る」と言われる南海トラフ地震ですが、いざ備えようとすると、考えなければいけないこと、やらなきゃいけないことが膨大。お金もかかりますし、子育て家庭は子どもの成長に応じて、備える内容も変わります。

ココハレ編集部員のように後回しにしてしまっているお父さん、お母さんに向けて、益田さんは「まずは家族で話してみて」と呼びかけています。

「いきなり用意するのはやっぱり無理なので、まずは家族の会話から。一緒にご飯を食べている時でもいいし、おでかけする車の中でもいい。『避難はどうする?』『どうやって連絡を取る?』『食料は何が要る?』と話し合ってみてください」

避難は長袖・長ズボン、乳幼児の避難はおんぶ・抱っこで靴を忘れずに

最後に、増田さんが講座で挙げた避難のポイントを紹介します。家族で考える際の参考にしてください。

家に安全スペースを作っておく

寝室がおすすめ。物が「落ちてこない」「倒れてこない」「移動しない」を心がけておきましょう。厚手の手袋や底の厚い履物を用意しておくと安全。廊下は物がないので安全スペースになります。

自宅にいる時に地震が発生したら、まずは自分の命を守るため、安全スペースに避難します。

避難の際の服装

夏でも長袖、長ズボンが基本。安全を考え、肌を出さない服を選びます。両手が自由になるように、持ち物はリュックに詰めます。

子どもの避難

乳幼児はおんぶ、抱っこでの避難が基本。足を守るため、歩けなくても靴を履かせておきます。

子どもとはぐれても連絡が取れるように、名前や親の連絡先などを記したメモを身につけておくと安心です。

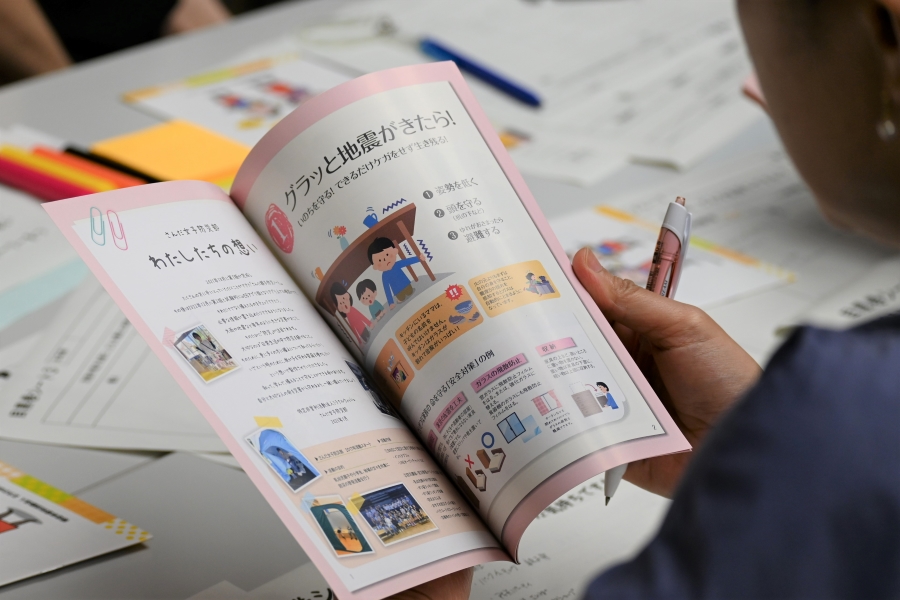

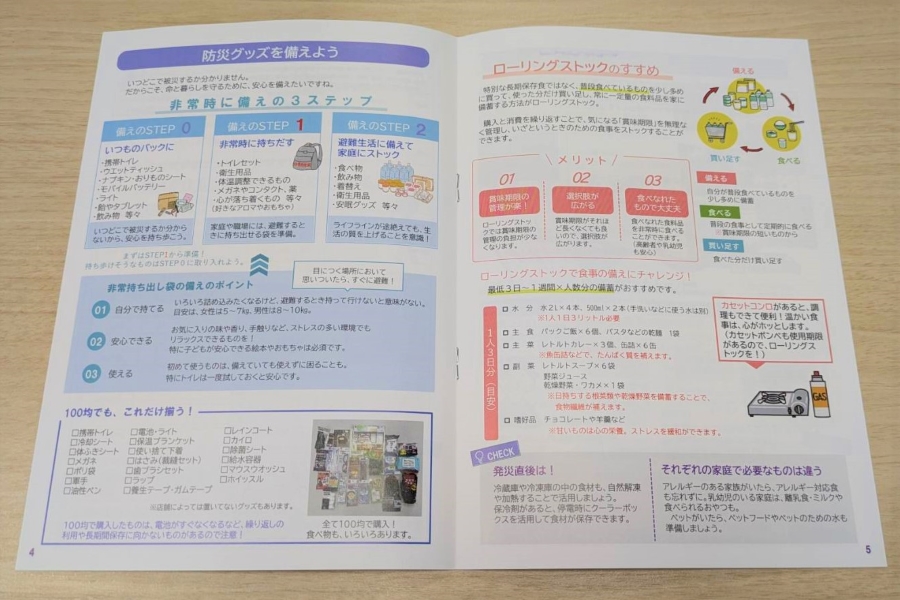

避難の際に必要な物や、避難生活に備えて家庭にストックしておきたい物について、「こうち減災女子部」の皆さんが「KOCHIみんなの減災ハンドブック」で紹介しています。

「目黒巻」の考え方をアレンジした「めぐろーる」も掲載されていて、災害を想像する手助けになります。

「こうち減災女子部」のウェブサイトから無料でダウンロードできますので、活用してみてください。

「KOCHIみんなの減災ハンドブック」はこちらから▼

この記事の著者

子育て

子育て