地震、津波…保育園の災害対応は?園児の命をどう守る?|多機能型保育支援事業「らいーな」の交流会で考えました

高知県内の保育施設が「地域の子育て応援拠点」を目指して取り組んでいる多機能型保育支援事業「らいーな」。2025 年度は高知市、室戸市、香美市、四万十市の 20 施設が参加しています。

「らいーな交流会」では毎年、活動に携わる保育士さんらが集まり、日頃の活動や思いを話し合っています。

今年のテーマは「防災」。地震や津波の被害から園児を守るため、園ではどんな対策をしているのでしょうか。ココハレ編集部が取材しました。

目次

【らいーなとは】高知県が進める「多機能型保育支援事業」です

多機能型保育支援事業は 2016 年度、高知県教育委員会が始めました。目的は子育て家庭を地域で見守り、支え合うこと。具体的な活動は次の三つです。

- 子育て支援の場の提供

- 未就園児や地域住民にも参加してもらう園行事の実施

- 地域活動への参加

事業の運営はNPO高知市民会議に委託されています。「こんな施設があったらいいな」という思いを込め、「らいーな」の愛称で呼ばれています。

らいーなの活動について、ココハレで紹介しています▼

【2025年】「らいーな」の保育園に親子で行ってみませんか?|子育てサロン、園庭開放、季節の行事…高知県の多機能型保育支援事業を紹介します〈PR〉

NPO高知市民会議では、参加施設がお互いの活動を知り、顔の見える関係を築いていこうと、「らいーな交流会」を定期的に開いています。

今回は 2025 年 9 月 25 日、こうち男女共同参画センター「ソーレ」(高知市旭町 3 丁目)で開かれた交流会を取材しました。

【事例発表】「子育てネットうしおえ」…潮江地区の園でつながりを復活!

事例発表を行ったのは「子育てネットうしおえ」の皆さん。高知市潮江地区で活動しています。

潮江地区は「らいーな」に参加する園が複数あります。

- 高知愛児園(高知市竹島町)

- 潮江第二双葉園(高知市仲田町)

- ふくし園(高知市百石町 3 丁目)

- 城南保育園(高知市竹島町)

- 潮江双葉園(高知市潮新町 1 丁目)

普段は各園で活動していますが、未就学児の親子向けイベント「いーな らいーな たのしいな」を一緒に企画するなど、連携も進めてきました。

この取り組みをさらに深めたのが「子育てネットうしおえ」。潮江地区で子育て支援に携わる支援者のネットワークをつくろうと 2024 年度に発足しました。「らいーな」の園以外にも保育園や幼稚園、地域子育て支援センター、子ども食堂などが参加しています。

潮江地区を「子育てしやすいまち」として発信していくことを目指し、お互いに知り合うことからスタート。南海トラフ地震では津波の浸水被害が想定されており、防災についても話し合ってきました。

活動が形になったのが「子育てネットうしおえMAP」です。活動に参加する施設に加えて、公園やおむつ替えのできる施設、小児科や歯科、津波避難タワーの場所を示す地図を作成しました。

「防災という潮江地区ならではの課題をきっかけに、子どもの分野以外の団体とも連携できる体制ができつつある」「これからも活動者の交流会を定期的に開催していきたい」と話していました。

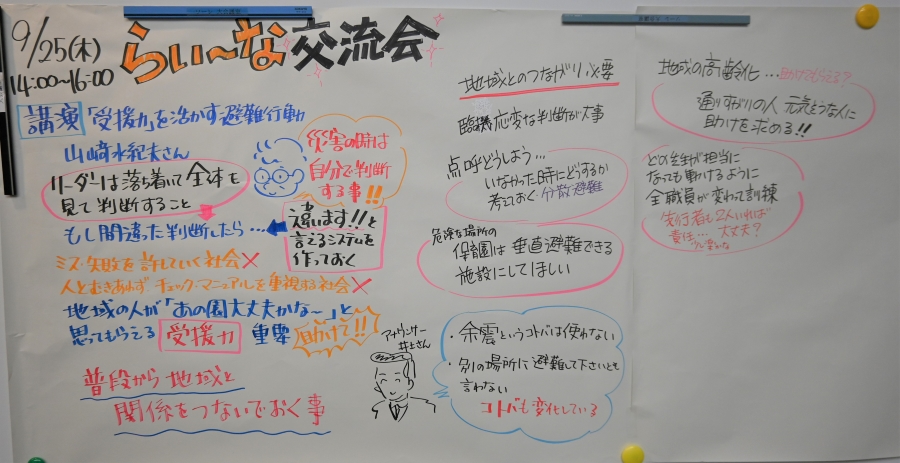

【園の災害対策】マニュアル通りで大丈夫?必要なのは「臨機応変な判断」

0~6 歳児を長い時間預かる保育園では、地震や津波などの災害への備えは欠かせません。特に、津波の浸水被害が想定される場所にある園では切実な課題で、「らいーな」に参加する園からも悩みが寄せられています。

今回の「らいーな交流会」ではさんすい防災研究所の代表で、国内の被災地支援に長く携わっている山﨑水紀夫さんが「受援力を活かす避難行動」と題し、講演しました。

過去の災害では、逃げ遅れたために命を落としたケースがたくさん報告されています。

「なぜ人は逃げないのか?」について、山﨑さんが県外の小学校で行われた避難訓練の動画を見せてくれました。

休み時間に校庭で遊んでいるところに緊急地震速報が流れると、多くの児童が校舎に戻りました。

「校庭にいる方が安全なのに、校舎に戻った。これは『揺れたら机の下』が刷り込まれているんです」と山﨑さんは説明しました。

人には「正常性バイアス」と「同調性バイアス」があります。

正常性バイアスとは、自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりすること。人が心を平静に保つためのものですが、災害時には「自分は安全だ」と思い込んでしまい、逆効果となります。

同調性バイアスとは「周りの人と同じ行動を取ると安全」と考えることです。周囲の「避難する・しない」で行動が左右され、東日本大震災でも「生死を分けた」と言われています。

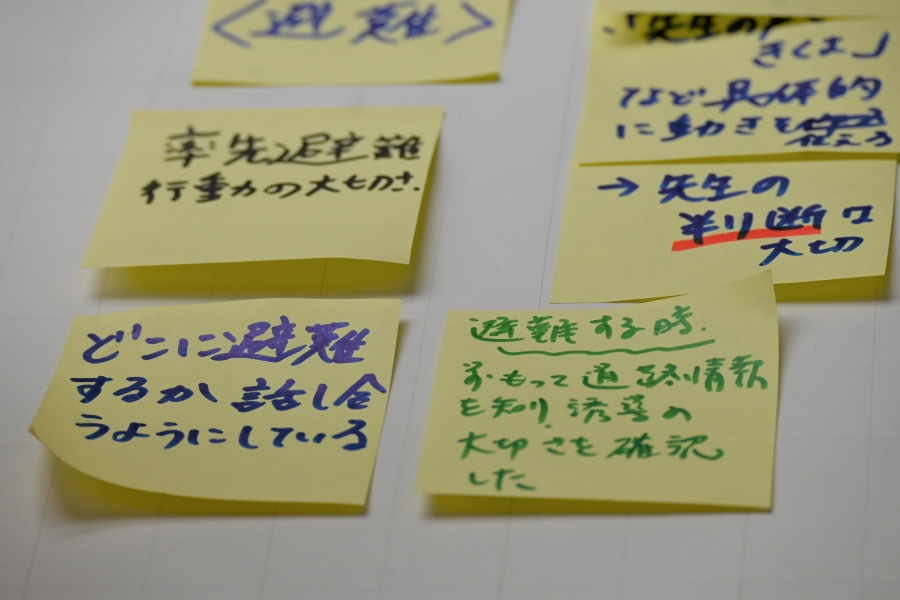

「最初に逃げる『率先避難行動』を取る人が危険を察知し、周囲に『逃げよう』と声をかけながら逃げたことで、被害者がゼロだった被災地もあります」

山﨑さんは東日本大震災の遺族の言葉として、「想定をうのみにしない」「最善を尽くせ」「率先避難者たれ」を紹介しました。

園の災害対策では、全体を把握するリーダー役など、それぞれ役割が決まっているそうです。マニュアルも作成され、「朝の時間」「給食の時間」など設定を変えて訓練が行われています。

山﨑さんが呼びかけたのが「臨機応変な判断」です。

例えば、「地震が起きたら、園庭にみんなで避難し、点呼で人数を確認してから津波避難タワーに逃げる」というマニュアルがあるとします。

園児がそろわず、探す必要に迫られた場合、「全員でその子を待つのはリスクが高い」。早く逃げられる年長児から避難させたり、点呼に時間が取られるようならば諦めたり、生き残るためにはその場に応じた判断が求められるそうです。

ですが、今はマニュアルから外れる行動を取ることが難しくなっていると、山﨑さんは憂慮しています。

「今はミスが許されない時代。100 点が求められ、何かあれば責任が問われますが、マニュアルだけでは命は守れません。命を守る最後の手段は臨機応変な『とっさの判断』だと知っておいてください」

「何かあった時に責任が取れないから、マニュアル通りに行動しよう」と考えるのは危険。また、リーダー役の人が判断を誤っている時には「違う」と伝えられる関係性づくりが重要とのことです。

「自分たちで何とかする」と思わず、助けを求めて

山﨑さんの講演後、参加者はグループに分かれ、防災について話し合いました。

「地域が高齢化していて、園に助けを求めたくても難しい」という意見に、山﨑さんは「実際の災害では、避難している人が周囲にいるはず。『園のことは自分たちで何とかしなければ』と思わず、元気な人に『助けて!』と呼びかけてください」と答えていました。

また、津波の際の避難場所は離れた施設を設定している園が多いですが、「その時の状況による」とも。避難経路が崩れていたり、揺れの直後に地盤沈下で浸水が始まっていたりすると、外に出るのはかえって危険かもしれません。

想定される最大の浸水深(土地の地盤から津波痕跡までの高さ)よりも園の屋上などが高い場合は、「垂直避難で園にとどまるのも選択肢の一つ」と話していました。

防災について話し合う保育士さんや子育て支援者の皆さんを取材し、子どもたちの命を預かる仕事の重みを感じました。

同時に、保護者の一人として、園や学校の災害対策をよく知らないことに気づきました。わが子が通う園や学校にどんなマニュアルがあるのか、先生たちがどんな課題や悩みに向き合っているのか、知れる機会があればいいなと思います。

「らいーな」では親子の集まりやイベントが企画されています。ココハレでは毎月のイベント情報を紹介しています。

この記事の著者

子育て

子育て