【ココハレインタビュー】産婦人科医・林和俊さん|高知のお産、子育て…“おせっかいな産婦人科医”として守りたいこと

2026年4月、高知医療センターの病院長に就任。産婦人科での経験を生かし、高知の医療を支えていきます

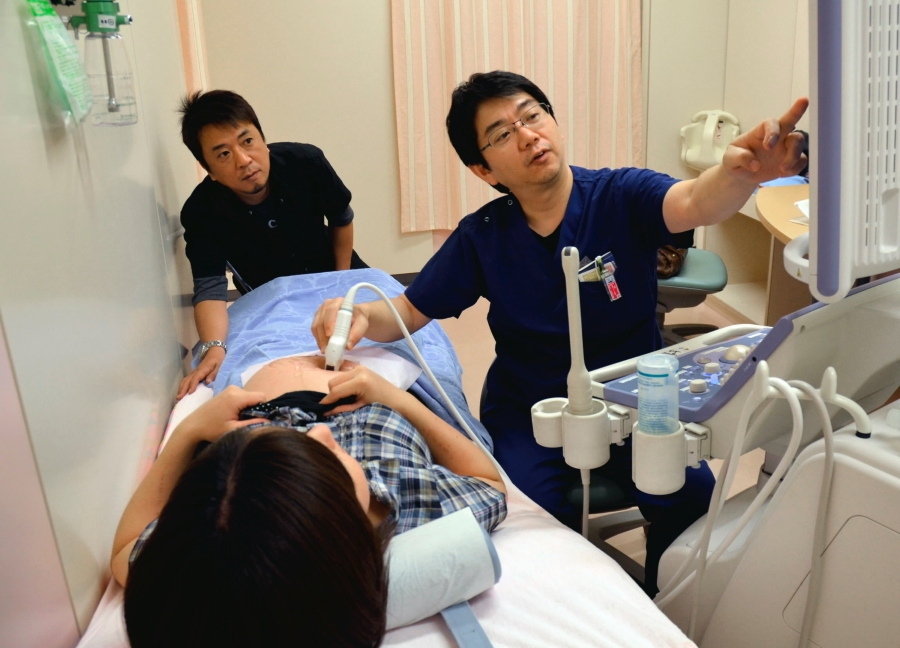

高知医療センター(高知市池)には「総合周産期母子医療センター」があり、ハイリスクの妊婦さんや新生児を受け入れています。

センターのウェブサイトで 2020 年から続いているのが「おせっかいな産婦人科医のつぶやき」というコラム。生理や妊娠の仕組み、出生前診断などを一般の人に向けて解説しています。

その“中の人”の 1 人が、産婦人科医の林和俊さん。高知県内の周産期医療に長く携わり、高知のお産や子育て環境を守ってきました。

2026 年 4 月には高知医療センターの病院長に就任。産婦人科での経験を生かしながら、高知の医療を支えていきます。

目次

産婦人科の敷居を低く…“おせっかい”で大人にも性教育

周産期とは、妊娠 22 週から赤ちゃんの出生後 7 日未満までの期間。妊婦さんやおなかの赤ちゃん、生まれたばかりの赤ちゃんへの医療が「周産期医療」と呼ばれています。

高知医療センターの総合周産期母子医療センターには、母胎・胎児集中治療室(MFICU)、新生児集中治療室(NICU)、新生児回復治療室(GCU)があり、高知大学医学部付属病院とともに、「高知の周産期医療の最後のとりで」と言われています。

厳しい局面を何度もくぐり抜けてきた総合周産期母子医療センターのウェブサイトに掲載されているのが「おせっかいな産婦人科医のつぶやき」です。黒板のイラストの前には、林さんの姿。

「これはね、産婦人科の敷居を低くしたくて始めたんですよ」と林さん。

なるほど。「この月経は異常でしょうか?」「不正出血があれば受診を」といった女性の体の不調から、「男女の年齢と妊孕(にんよう)性」「出生前診断」など妊娠・出産にまつわる知識、婦人科の病気である「子宮頸(けい)がん」「卵巣がん」が“つぶやき”として解説されています。

「医師から押し付けることはしたくないので、“おせっかい”。産婦人科医として、皆さんに考えていただきたいことを挙げていっています。いわゆる『大人の性教育』ですね」

「君が医学部に?」と言われ、火が付きました

林さんは 1964 年、四万十市で生まれました。

高校教師の父親、看護師の母親、妹の 4 人家族。小学 2 年までを宿毛市で過ごし、以降は四万十市田野川で育ちました。

市街地から離れ、周囲は田んぼと山という環境で、林少年は父親から柔道や剣道の手ほどきを受けます。

「父は若い頃、血気盛んでしたから。冬は雪がちらつく中で一緒に寒稽古をしました」

そんな父親の影響を受け、小学 6 年からは空手の道場に 1 人で通いました。

中村高校に進んだ林さんは「教師になろう」と考えていました。しかし、看護師の母親から医療現場の話を聞くうちに、気持ちは医師に傾きました。

志望校を高知医科大学(現在の高知大学医学部)に決めると、周囲に驚かれました。「高知市内の私立ではなく、中村高校から医学部というのは、当時はほとんどなかったですから」

ある先生から「えっ?君が医学部に?」と言われ、闘志に火が付きました。「中村から自分が希望する大学に行こう」という父親の応援も力に、1 年浪人の末、合格しました。

「本気で怒ってくれる先生」に出会い、産婦人科へ

「いい医者になりたい」と思っていましたが、希望する診療科は特になかった林さん。臨床実習で気になったのが産婦人科でした。

当時の教授は、相良祐輔さん。後に高知大学の学長を務めた人です。学生たちから「めちゃめちゃ怒る」と恐れられていた通りの印象を、林さんも受けました。

「めちゃめちゃ怒るんだけど、『この人は本気で怒ってるんだな』とも感じたんです。空手で厳しい稽古をやってきた影響もあったのかな。本気で怒ってくれるということは、自分を高めてくれるということかもしれないと、その当時は考えました」

その思いが相良さんに伝わったのか、岡山の病院に出張する先輩医師について行ってアルバイトをするように指示されました。仕事は病院のマタニティースイミングでの血圧測定と、生まれたばかりの赤ちゃんの撮影係の二つ。

「そんな仕事をしたらやっぱり感激するし、その後、回らないおすしにも連れて行ってもらってね。それはもう、入りますよね(笑)」

思い返せば、産婦人科には縁もありました。父方の祖母は昔は「産婆さん」と呼ばれた助産師として、十和村(現在の四万十町十和)で活躍。おじは産婦人科医として四万十市で開業していました。

「おじの産婦人科で僕は生まれました。逆子で難産だったそうです」

こうして運命と出会いに導かれるように、林さんは 1989 年、高知医科大学付属病院の産婦人科に入局しました。

「高知の産婦人科のために力を尽くそう」と考えました

医師を養成する仕組みは、時代とともに変わりました。現在は、医師国家試験に合格すると「研修医」となり、2 年間の初期臨床研修で経験を積みます。その後、自分が専門にしたい診療科に進み、「専攻医」として 3~5 年間学び、定められた試験に合格すると、「○○科専門医」となります。

林さんの時代はこうした仕組みはまだなく、医学部を卒業後はすぐに「産婦人科医」となりました。

「産婦人科医にはなりましたけど、1 人でお産が取れないと、当直ができない。先輩について見て学んだ後、分娩の多い病院で経験を積みました」

1 年目の終わりには 100 件以上のお産を経験しました。初めてのお産を尋ねると、「もう覚えてないなぁ…」。印象に残っているのは 3 年目、函館市の病院で担当したあるお産でした。

「僕と同じ逆子の難産で、自然分娩。しかも僕の誕生日に生まれたんです。『あぁ、自分もこうやって生まれたんだな』と感慨深かったのを今でも覚えています」

医師としてのキャリアの積み方は人それぞれ。林さんは高知医科大学に籍を置き、9 年目からは医局長を務めました。県立安芸病院(現在の県立あき総合病院)では地域医療の最前線に立ち、「高知県の産婦人科医療のために力を尽くす」という道を選びました。

その思いをより強くしたのが、2006 年に開かれた「どうする?日本のお産」の高知大会。母親や医師、助産師らがお産の現状を語り合うシンポジウムのパネリストとして声がかかりました。

当時の発言を振り返ると、「産科施設が偏在化し、年間出生数の半数以上が高知市周辺に集中している」という、現在に通じる課題を紹介しています。

「大学の医師が減り、医師不足は既に感じていました。『高知のお産を何とかせねば』という思いでしたね」

医師不足に危機感を募らせる一方で、林さん自身は「昼は臨床、夜は研究」という働き方。診療が終わると、不妊治療を目指し、松果体ホルモンであるメラトニンの研究を続けました。

「朝早く出て、夜遅く帰るので、子どもたちには会えない。たまに顔を合わせると、『次はいつ来るの?』『また来てね』って、本当に言われるんですよ(笑)。安芸病院時代は久しぶりに休みが取れて手結(香南市)に海水浴に行く途中に電話で呼び戻されて、子どもが大泣き。家族にはずいぶん迷惑をかけましたが、そういう時代でしたね」

2010年代は“お産危機” 検査の導入、研修、集会…できることは全てやりました

林さんのキャリアが大きく変わったのは 2008 年。高知医療センターに移り、母性診療部長兼産科長として県の事業に携わるようにました。

「これまでも自分なりに活動してきましたが、医療センターに移ったことで高知県の周産期医療の取り組みを知る機会を得ました。高知母性衛生学会の会長も任せられ、医師以外の助産師、保健師との関わりも増えていきました」

こうして迎えた 2010 年代。高知のお産は恐れていた“危機”を迎えました。2011 年には高知医療センターのお産件数が増え、受け入れを制限。翌年には 1000 グラム未満で生まれる早産の赤ちゃんが増え、妊婦さんを県外の病院に搬送する事態となりました。

妊婦さんの県外搬送は母子への負担が大きいため、絶対に避けたかった選択。関係者にとってショッキングな出来事となりました。事態を打開するため、林さんたちはすぐに動きました。

「早産や切迫早産が県内で明らかに増えていたので、兆候を早く見つける検査を始めました。どの病院、クリニックでも導入できるように、仕組みを単純化しました」

当時導入されたのが子宮頸管(けいかん)の長さを測る検査と、膣(ちつ)内の細菌感染の有無を調べる検査で、今でも行われています。

「『早産を何とかして減らしたい』という思いで、みんなが動きました。大学の教授、県の課長、産婦人科医会長が連携し、現場の提案をすぐに実現させてくれました。リーダーシップの在り方も学びました」

林さんの活動は早産予防にとどまりませんでした。2016 年に始めたのが「BLSO(ブルソー)」。病院外でのお産に対応するトレーニングです。

お産ができる施設が減ると、自宅や救急車内など病院以外の場所での出産が増えます。救急救命士から「妊産婦の救急搬送が不安」という声が上がったことが、研修を始めたきっかけになりました。

高知母性衛生学会では毎年、学術集会を開催しています。「高齢の初産婦への支援」「児童虐待の早期発見や予防」など、テーマはさまざま。その時々でタイムリーな話題を選び、多職種連携を進めています。

医療センター内では医療安全の研修会なども開きました。こうした院内外での取り組みは「高知の周産期医療に必要なこと」が軸足となっています。

「後輩と一緒に県外の学会に行って、情報収集して、『今、高知はこんな状況なんです』とアピールもしました。高知のお産や子育てを守るために、できること、やるべきことは全部やるという考えでしたね」

「高知の周産期医療」から「高知の医療」へ

2019 年からは副院長と総合周産期母子医療センター長を兼任。コロナ禍を経て、2021 年からは副院長と地域医療センター長を務めています。

「今は産婦人科の診療からは離れて、地域との連携を勧めています。県民の皆さんにも情報を届けたくて、地域医療センターのLINEを始めました。ホームページの分析もしてますよ。『このページの閲覧が多いな』とか『どうしたらもっと見てもらえるかな』とか」

2026 年 4 月からは病院長に就任。「高知県の周産期医療」から「高知県の医療」へと、仕事はより広く、責任はより重くなりますが、「産婦人科で得た経験を生かしていきたい」と考えています。

「医療が崩壊したら、その地域で暮らす人がいなくなります。病院は人が生きていくための社会インフラ。地域で元気に頑張り、『何かあったら来てくださいね』と言える存在でないといけない」

「地域の人口が減ると、その病院の症例数が減ります。専門医を取るためには一定の症例数が必要なので、症例数が減ると、若い医師が来なくなる。そうすると、病院が年老いて、地域が廃れる。医療を守る根本は人口流出への対応…と、話はどんどん膨らみますね」

課題は大きく、複雑ですが、「自分より大きい相手にどう立ち向かうか、空手で鍛えられていますから」と林さん。柔和な笑顔の向こうに、静かな闘志を感じました。

「おせっかいな産婦人科医のつぶやき」は高知医療センターのウェブサイトに掲載されています。

この記事の著者

子育て

子育て