子どもの気持ちが分からなくなった時に取り入れたい「どうしたの?」「どうしたいの?」「何をしてほしいの?」|「言葉にならない言葉」を聴くために必要なことは?はまゆう教育相談所の横田隆さんが語りました

子どもの発達段階を理解して関われていますか?はまゆう教育相談所の研修会から子育てのヒントをお届けします

子どもが想定外の言動を取った時、ネガティブであればあるほど、親は「なぜ?」と理由を求めがち。

ですが、子どもが上手に言葉にできないこともあれば、そもそも話してくれないことも。そんな「言葉にならない言葉」を聴くために心がけたいことについて、「はまゆう教育相談所」の第 4 回研修会で考えました。

講師を務めた所長の横田隆さんは「分からないことは子どもに教えてもらいましょう」。子どもの気持ちが分からなくなった時は「なぜ?」ではなく、「どうしたの?」「どうしたいの?」「何をしてほしいの?」がいいそうです。

目次

「はまゆう教育相談所」では不登校や子育ての相談に乗っています

「はまゆう教育相談所」は高知市小津町の高知県立塩見記念青少年プラザにあります。小学校の元校長先生らがボランティアで運営していて、無料で相談できます。

活動の一つに「研究」があり、毎年テーマを決めて研修会や教育座談会を企画しています。

2025 年度のテーマは「子どもの笑顔を育むために、私たち大人は?」で 8 回開かれます。

第 4 回は「子どもの言葉にならない〈ことば〉を聴くために~寄り添う・信じて待つ・かかわり続けるコツ~」をテーマに 9 月 13 日に開かれました。講師は元小学校長ではまゆう教育相談所の所長・横田隆さんです。

困っても大人に相談しない子どもたち…その理由は?

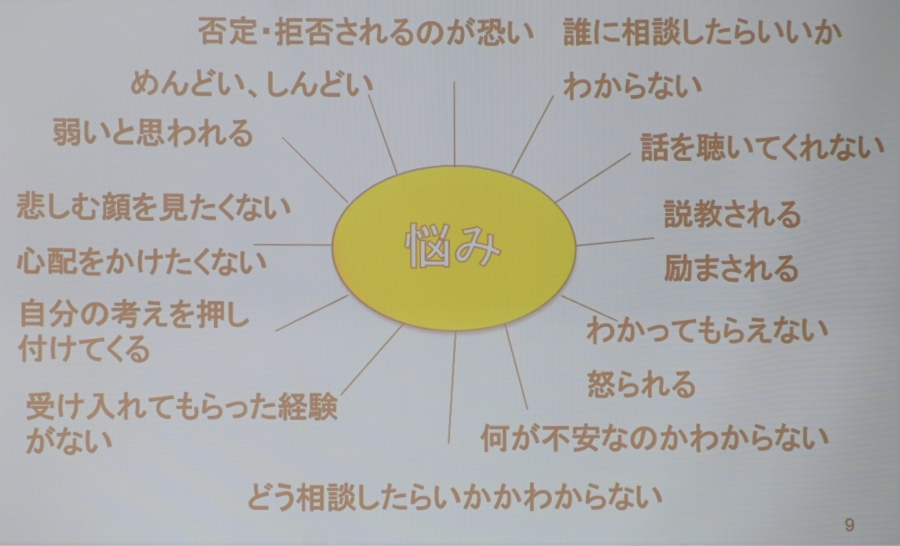

横田さんはまず、気になるデータを紹介しました。文部科学省が不登校の経験のある小学 6 年生と中学 2 年生に行った調査です。

「学校を休みたいと感じてから誰かに相談しましたか?」という質問で、最も多かったのが「家族」。その次が「誰にも相談しなかった」で、小学 6 年生が 36 %、中学 2 年生は 42 %でした。

「誰にも相談しなかった」が 40 %前後というのは、大人にとってはショックな数字。横田さんは「不登校に限らず、なぜ大人に相談しないのか、子どもの気持ちを考えてみましょう」と呼びかけました。

横田さんが示した例では「否定・拒否されるのが怖い」「自分の考えを押しつけてくる」といった大人に期待していない気持ちだけでなく、「何が不安なのか分からない」「どう相談したらいいか分からない」などSOSを出す手前のもやもやとした気持ちもありました。

「大事なのは子どもがどう考えているかを想像すること。『この子はもしかしたらこう考えているのかも』という引き出しはたくさんある方がいいです」

「ウザい」「大嫌い」「死ね」…子どもの言葉の裏を読み解いてみましょう

今回のテーマである「言葉にならない言葉」とは?横田さんは国内の研究者らの考察を引用しながら紹介していきました。

「言葉にならない言葉」は四つあります。

- うまく言えない言葉

- 行動で訴える言葉

- 体で訴える言葉

- 夢の言葉

うまく言えない言葉

「うまく言えない言葉」とは気持ちとは裏腹な言葉。「ウザい」「大嫌い」「死ね」などが挙げられます。

第 2 回研修会では講師の岡田倫代さんが「うまく言えない言葉の裏を読み解きましょう」と例を挙げました。

- Aちゃんにいじめられた→先生、私に構って!

- 先生なんて大嫌い!→先生、私のこと嫌いなんでしょ!

- ウザい→今は一人にして!

- キモい→今は何もしたくない

- 死ね→どうして私の気持ちを分かってくれないの?

横田さんは「私も思春期のわが子に『死ね』と言われました」。相手を傷つける、口にしてはいけない言葉ですが、「自己否定の言葉でもあるんです」。

「もしかしたら子どもの自尊感情が低いのかもしれない。『しんどい状況にいるのかな』と気持ちをくみ取ってあげてください」

一方で、大人の顔色を見てしまう子ども、相手の言いたいことが分かってしまう子どもにも注意が必要。相手の望んでいることを自分の本心のように語ってしまうそうです。

しんどい子どもほど、言葉と心がずれていきます

「言葉にならない言葉」はまだまだ続きます。

行動で訴える言葉

「行動で訴える言葉」とは、子どもの気持ちが言葉の代わりに行動に出てしまうこと。「落ち着かない」「乱暴」「授業中に離席する」などが挙げられます。

大人は「手のかかる子ども」と捉えがちですが、「私にもっと手をかけてほしい」「もっと大事にしてほしい」という訴えを受け止めることが大切だそうです。

体で訴える言葉

「体で訴える言葉」とは、言葉にできない気持ちが体の状態として現れること。例えば不登校の場合、「学校に行きたくない」という気持ちが頭痛や腹痛などの身体症状として現れます。

子ども自身が「心の問題ではなく、体の問題だ」と思い込みたい場合もあり、対応が難しいそうです。

夢の言葉

「夢の言葉」とは、子どもの言葉が空想やファンタジーの世界に入り込むこと。想像力豊かな子どもは、現実がつらくなった時や思うようにならない時に夢の世界で過ごすそうです。

スマホやゲーム、YouTubeなどに依存する場合もあります。子どもの夢の世界を否定せず、現実世界の良さを伝えていきます。

「困った時に『困った』と言える子ども、悲しい時に悲しみを表現できる子どもは幸せなんです」と横田さん。

何か問題を抱えている子どもやしんどい状況の子どもほど、言葉と心がずれていきます。

講演では心理学者の菅野純さんの著書から、「子どもの言葉にならない言葉を聴くことは、子ども理解の中核」と紹介されました。

不安、怒り、悲しみの強化…子どもにやってしまっていませんか?

「言葉にならない言葉」をキャッチボールに例えてみると、つながりや関わりを持つのが難しい子どもの姿が見えてきます。

- ボールを取る気がない

- グラブを隠している

- グラブの位置が違っている

- とても遠くにいて届かない

- 投げてこない

ボールは「言葉」で、グラブは「受け取る気持ち」。子どもが受けやすい位置に受けやすいボールを投げる大切さが想像できます。

ここで、大人がついやってしまいがちな失敗をロールプレイで見せてくれました。子どもは小学校低学年、大人は担任の先生。子どもは授業中、いつも席を離れてうろうろし、先生は困っています。

ロールプレイはアドリブで演じられました。小学生役を務めた人は「同じこと、正論を何回も何回も言われて、イライラした」と振り返りました。

冷静な気持ちでロールプレイを聞くと、「この先生、めちゃめちゃひどい…」と感じますが、家で子どもを叱る時に、ついエスカレートしてしまうココハレ編集部員。先生を「ひどい」と言える資格はある?いや、ない…。

大人は子どもに「どうして?」と問いますが、求めているのは「大人が納得できる答え」とのこと。問い詰めてしまうと、「子どもの不安、怒り、悲しみの感情を強化してしまう」と横田さんは解説しました。

「なぜ?」ではなく、「どうしたの?」「どうしたいの?」と気持ちを聞いてみましょう

「大人には大人の枠組みがあり、子どもには子どもの枠組みがある」と横田さん。「枠組み」はその人が育ってきた環境や経験、知識、興味、関心などで形づくられます。

これまでの歩みが違うため、大人が子どもの言動に「なぜ?」「どうしてそんなことするの?」「こうすればいいのに」と感じてしまうのは仕方のないことだそうです。

「子どもとつながり、関わっていくには、大人の枠組みに子どもを呼び込むのではなく、こちらから子どもの枠組みに入っていきましょう」

子どもの枠組みに入る例として挙げたのが、横田さんが過去に関わった中学生の男の子です。男の子は私立中受験に失敗。自分のことで両親がけんかするようになり、深夜徘徊(はいかい)や万引を繰り返しました。

父親に連れられて補導センターに来た男の子は当初、暴れました。面談を担当した横田さんが「君はここに来たくなかったんだね」と声をかけると、怒濤(どとう)のようにしゃべり始めました。

「『当たり前だろ』『なんで俺がこんな所に』から始まって、父親の悪口に母親の悪口。非行は良くないですが、心の中に不安、怒り、悲しみ、寂しさがあった。私は彼の気持ちを言葉にしただけです」

「子どもの枠組みに入る」とは、相手の立場になって相手の世界を共有することです。

大人の価値観で子どもを評価せず、気持ちを想像して「ここに来たくなかったんだね」と言葉にすることで、「この大人は自分の話を聞いてくれようとしている」と子どもに伝わった例です。

横田さんはさらに、「分からないことは子どもに教えてもらいましょう」と呼びかけました。

不登校で関わった高校生の女の子がいました。母親は「この子はこれまで、一日も学校を休んだことがない」「理由を聞いても話してくれない」「あんなにいい子で育てやすかったのに」と混乱していました。

横田さんは他の相談員さんと連携して関係をつくりながら、女の子とこんな会話をしたそうです。

無理なんです。もうこれ以上、頑張れない。体が動かない。

不登校になった理由はあえて聞かず、「どうしたの?」と問いかけた横田さん。子どもに自分の状態を言葉にしてもらいました。

さらに、「これからどうしたいの?」という質問で子どもの意思を聞き、「何かしてほしいことは?」で必要としている支援を確認。「私はあなたを支えたいと思っている」という気持ちも伝えました。

大人が安心するために「なぜ?」と理由を求めるのではなく、子どもを中心にして「どうしたの?」「どうしたいの?」「何をしてほしいの?」と問いかけることで、子どもとつながる糸は増えていくそうです。工藤勇一さん、青砥瑞人さんの共著「自律する子の育て方」(SB新書)で紹介されています。

「わが子のことは親が一番分かっている」と思いたいところですが、大きく間違っている場合もあるのだと、横田さんの話を聞いて感じました。イライラしそうな時ほど、「なぜ?」を封印。「親の納得」はひとまず脇に置いて、子どもの気持ちに近づくことを心がけていきたいと思いました。

2025年度の研修会日程はこちら

2025 年度のテーマは「子どもの笑顔を育むために、私たち大人は?」。2026 年 2 月 14 日(土)まで 8 回開かれます。

- 6 月 14 日(土)…幼少期から児童期の子どもの心にそっとタッチ~不安や発達の特性を知って寄り添うコツ~(講師:瀬戸内ナーシング学院学校長・岡田倫代さん)

レポート記事はこちらをタップ▼

「子どもの心に寄り添う」ってどういうこと?「褒める子育て」とは?|乳幼児期~児童期の子育てのこつについて、瀬戸内ナーシング学院学校長の岡田倫代さんが語りました

- 7 月 5 日(土)…思春期と向き合うということ~「子ども理解」から「子どもと大人の関係性への理解」へ~(講師:兵庫教育大学非常勤講師・今西一仁さん)

レポート記事はこちらをタップ▼

思春期の子育て…子どもを安易に理解しようとしていませんか?|親が備えておきたい「ネガティブ・ケイパビリティー」とは?兵庫教育大学の今西一仁さんが語りました

- 9 月 13 日(土)…子どもの言葉にならない〈ことば〉を聴くために~寄り添う・信じて待つ・かかわり続けるコツ~(講師:はまゆう教育相談所所長・横田隆さん)

- 10 月 11 日(土)…「困った子?困っている子?」育てづらい子どもにかかわる技~子ども理解を通した具体的なかかわりを学ぶ~(講師:高知大学教育学部・是永かな子さん)

- 11 月 15 日(土)…創立 64 周年記念・教育相談研究発表会「子育ては、大人がともに育つこと」ワイワイガヤガヤ子育て談義

- 1 月 17 日(土)…子どもの心を育てる絵本の世界(講師:はまゆう教育相談所部員)

- 2 月 14 日(土)… 1 年間のふり返り・体験発表

この記事の著者

子育て

子育て