発達障害の特性、ポジティブに考えて言葉がけを|発達障害の人の見え方、捉え方は?高知県と高知県自閉症協会の啓発講演会で考えました

発達障害の特性というと、例えば自閉スペクトラム症(ASD)の「こだわりが強い」「コミュニケーションが苦手」や、注意欠如多動症(ADHD)の「じっとしていられない」「衝動的」などが思い浮かびます。

でも、特性にはさまざまあり、同じASD、ADHDの人でも苦手なことが違うそう。発達障害のある人の見え方や捉え方が体験を通して学べると聞き、高知県と高知県自閉症協会が開いた啓発講演会に行ってきました。

講演会にはASDの子どもを育てるお母さんも登場。「発達障害の特性をポジティブに考えて言葉がけをしてほしい」と呼びかけました。

目次

発達障害の啓発講演会「発達障害のこと知ってみよう」は 2025 年 6 月 14 日、高知市追手筋 2 丁目のオーテピアで開かれました。

主催は高知県と高知県自閉症協会。高知県自閉症協会は県内のASD当事者の保護者らでつくる親の会です。

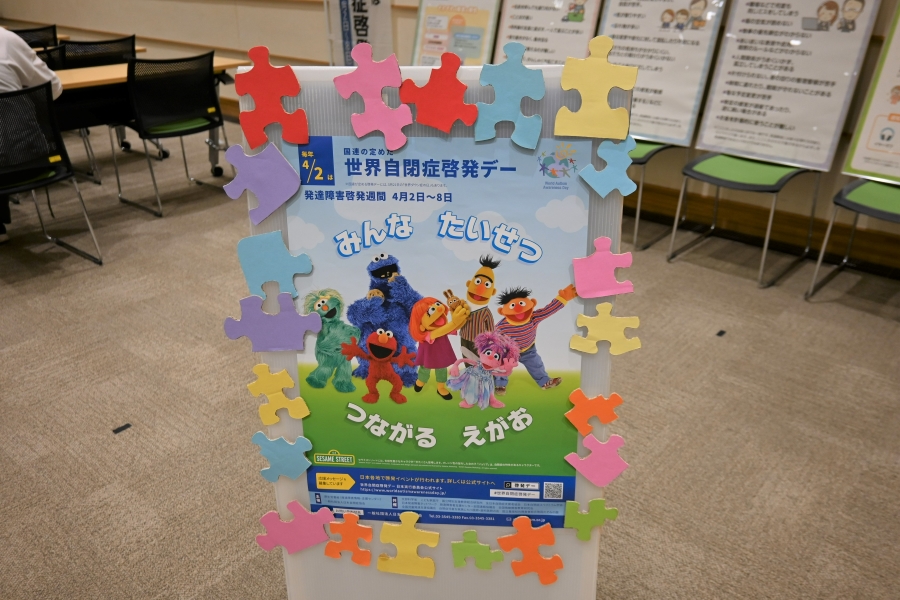

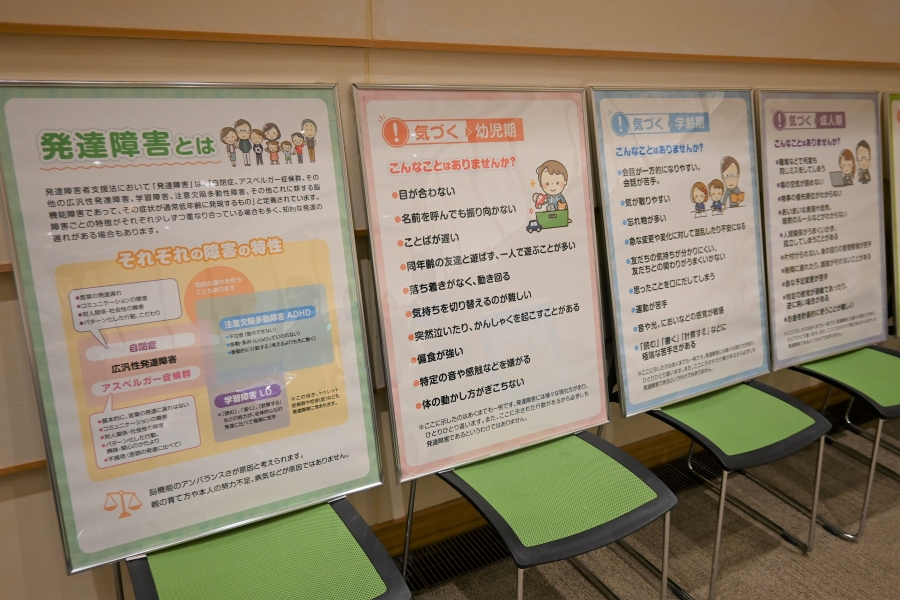

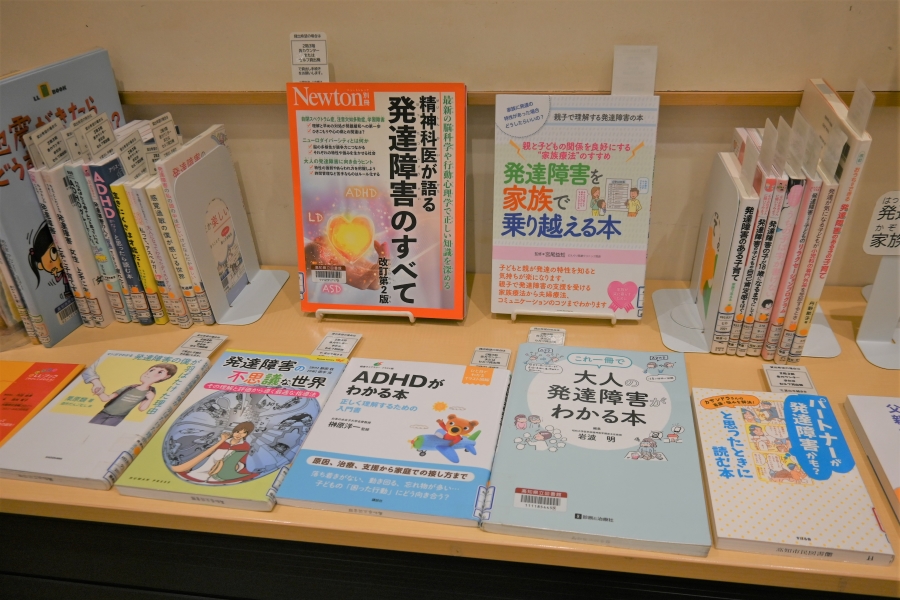

会場には毎年 4 月 2 日の「世界自閉症啓発デー」や発達障害に関するパネル、オーテピアで借りられる関連図書などが展示されました。

発達障害は「心の病気」「しつけ不足」「努力不足」ではありません

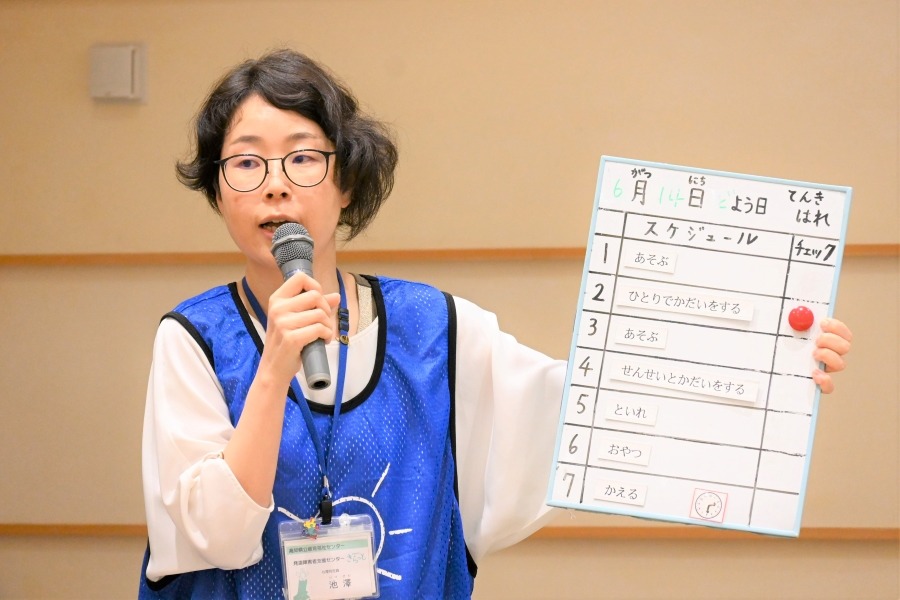

発達障害の人の見え方や捉え方について講演したのは、発達障害者支援センター「きらっと」の心理判定員・池澤真幸さんです。

発達障害者支援センターは高知県立療育福祉センター(高知市若草町)内にあります。発達障害のある子どもから大人まで、本人や家族、支援者から相談を受け、助言や情報提供を行いながら、必要な支援につなげています。

発達障害とは、発達に遅れや偏りがある状態を表す言葉です。ASD、ADHD、学習障害(LD)が知られていますが、「発達性協調運動障害」や「知的発達障害」など他にもあります。

「心の病気」や「親のしつけ不足」「本人の努力不足」などと言われることがありますが、どれも間違い。池澤さんは「発達障害は脳の機能障害。つまり、脳の使い方に違いがある」と説明しました。

脳の使い方が違うと、情報処理も違ってきます。だから、ものの見え方や捉え方が違うんですね。この見え方や捉え方のことを「特性」と言います。「特性に『いい』『悪い』はない」そうです。

「細かい部分に注目しやすい」という特性を体験

発達障害のある人の見え方や捉え方の一つに「細かい部分に注目しやすい」があります。全体を見てその場面を理解するのではなく、どこか一点に強く焦点を当てがちだそう。

例えばこちらの写真。どんな場面か分かりますか?

今回の啓発講演会の様子を会場の後ろから撮影しました。「机に向かっている人がたくさんいる」「前方にスライドが表示されいる」「講師らしき人が前にいる」など複数の情報を読み取り、「何かの講演会だろう」と判断します。

ところが、「細かい部分に注目しやすい」という特性があると、例えば手前に座っている人が広げているリーフレットのみが目に入り、「リーフレット」と答えるそうです。

ほかにも、「全体の意味を把握するのが苦手」という特性がある人は、複数の情報に同時に目を向けたり、いくつかの情報を関係づけて意味や文脈を推測したりすることが難しく、ここがどういう場所かを理解するのが難しくなります。

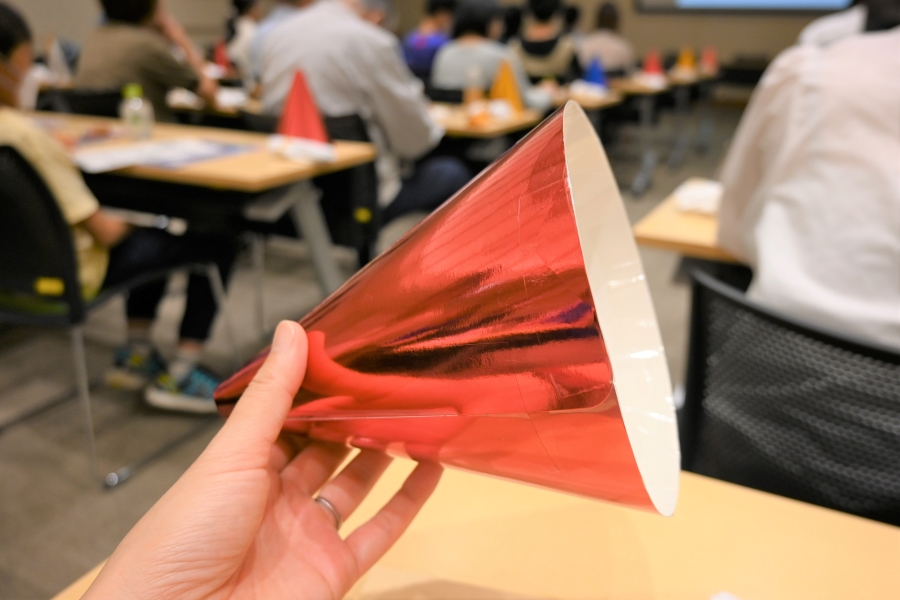

こうしたピンポイントでの見え方を体験できるのが「ピンポイントビュー」です。とんがり帽子のような形に丸めた紙の広い方で顔を覆い、反対側の小さな穴から周囲を見ます。

穴は思ったよりも小さく、特性のある人に「全体を見て」と伝えても難しいことが実感できました。

「抽象的な説明が苦手」「手先が不器用」とは?

見え方や捉え方の違いはまだまだ体験できました。

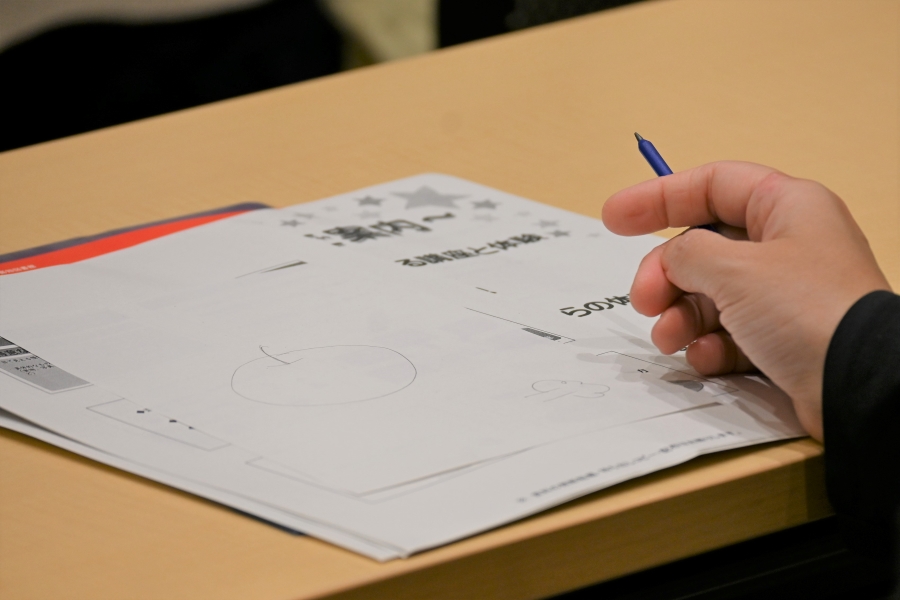

「抽象的な言葉を理解するのが苦手」という特性を体験するため、池澤さんが出したお題がこちら。

「『リンゴ』を描いてください」

皆さん、リンゴはすらすらと描けました。

次のお題は「『はやく』を描いてください」。

「はやく」は形容詞なので、抽象的な言葉になります。皆さん、リンゴと比べると格段に悩み、「そもそも絵に描ける?」という表情。この戸惑いが、発達障害のある人が日々抱いている感覚だそうです。

子どもに「早くしなさい」と伝えるよりも「時計の長い針が 5 になるまでに終わらせよう」と時間を目に見える形で伝える方が分かりやすいというのは、こうした理由からなのですね。

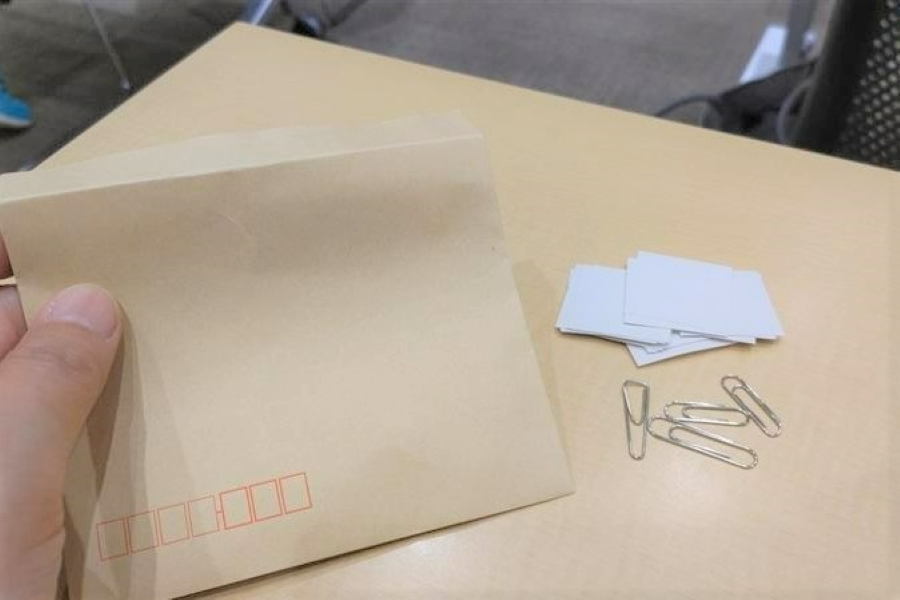

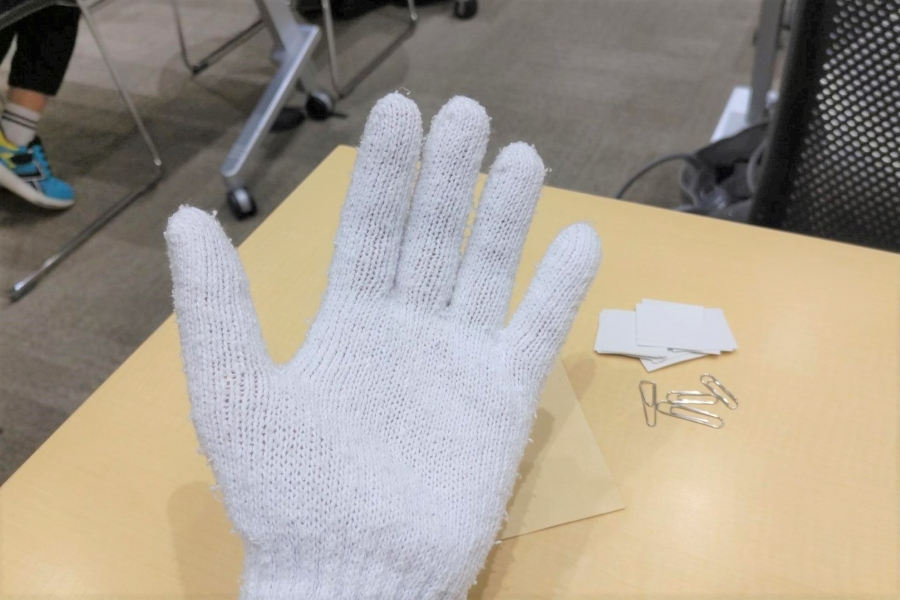

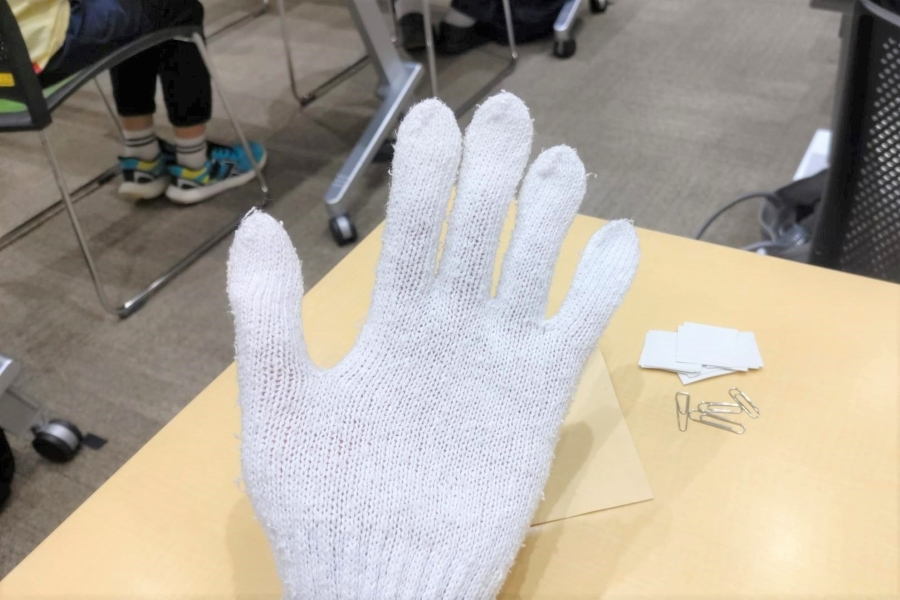

「手先が不器用」という特性を体験するために用意されたのは軍手、封筒、小さな紙、クリップです。

封筒に小さな紙を入れ、軍手をはめます。そして、封筒から小さな紙を取り出し、4 枚集めてクリップで留めて 1 セットにします。

軍手はぴったりはめるのではなく、あえて指先を伸ばします。

指先がしっかりしていない状態での作業は難易度マックス!しかも、池澤さんが「速くして」「きれいにして」と焦らせてきます。

「どうしたら速く、きれいにできるんだ」「プレッシャーをかける前に、上手にできる方法を教えてくれたらいいのに」と切実に思いました。

特性に合わせた環境づくりのポイントは「見て分かる」

発達障害のある人の見え方や捉え方を体験すると、「ちゃんとしなさい」や「頑張りなさい」といった根性論のような対応ではなく、その人が理解しやすく、行動しやすい環境を整える方がいいことが分かってきました。

特性に合わせた環境づくりや伝え方のポイントがこちら。

- 具体的にどうするのか

- 言葉だけではなく

- 見える形で、消えないように伝える

例えば、おもちゃを片付けてほしい時、「そこに片付けなさい」ではなく、片付けてほしい場所を具体的に示します。

子育て支援センターでおもちゃの棚におもちゃを片付けた状態の写真を貼っているのも、見える形での提示です。

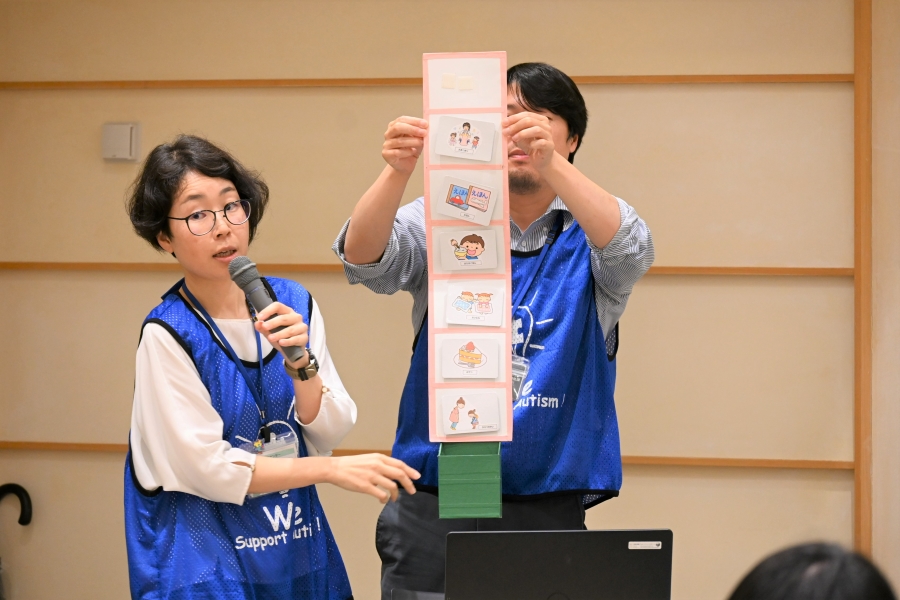

今後の見通しや活動の流れを見える形で示すのも、特性に合わせた環境づくりの一つです。

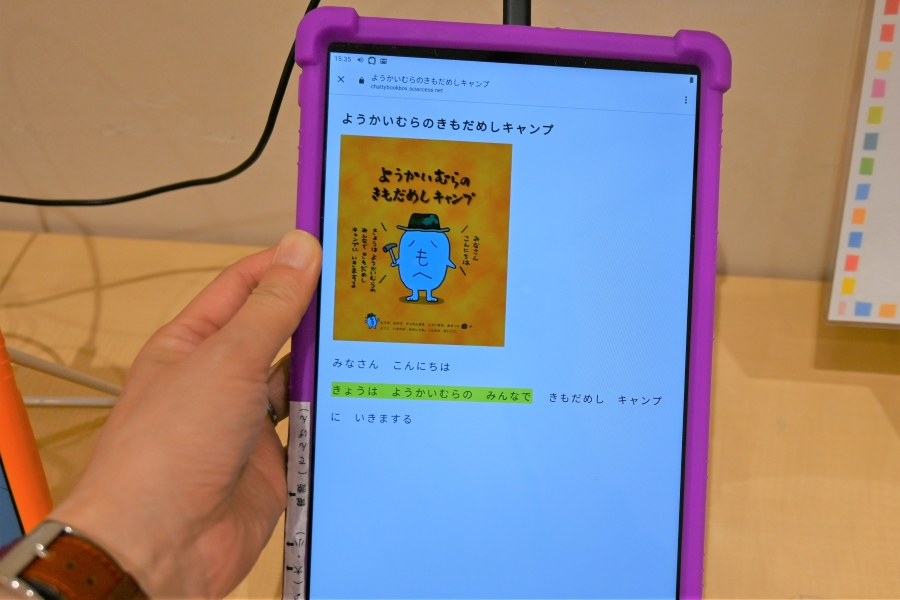

池澤さんは支援の現場で使われているスケジュール表を使いながら説明していきました。

お願いしたい作業も、工夫すれば「見て分かる説明」ができます。

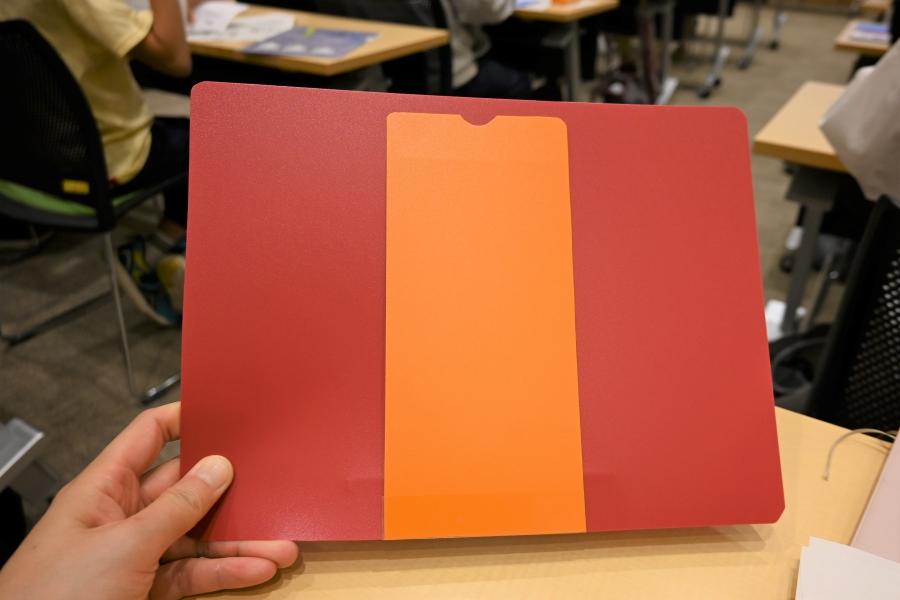

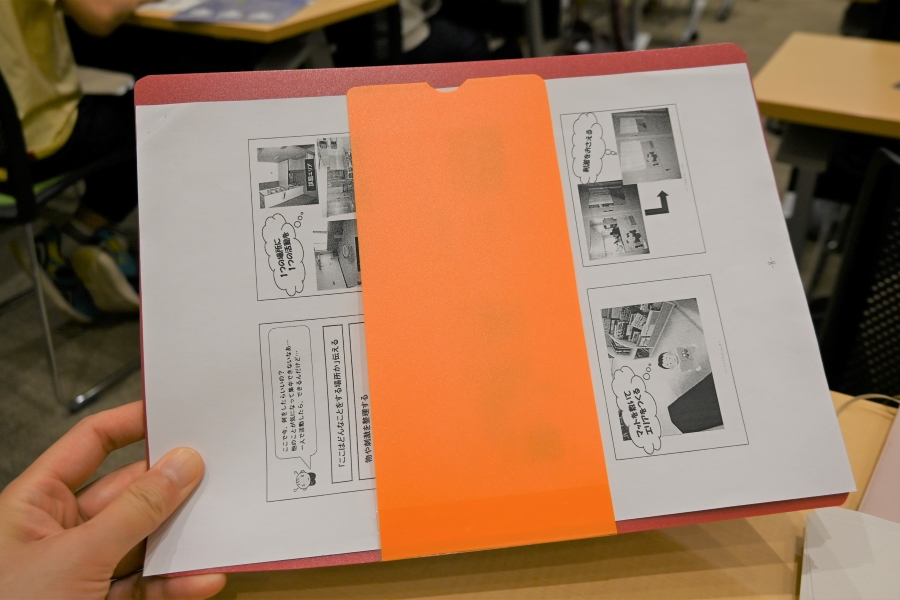

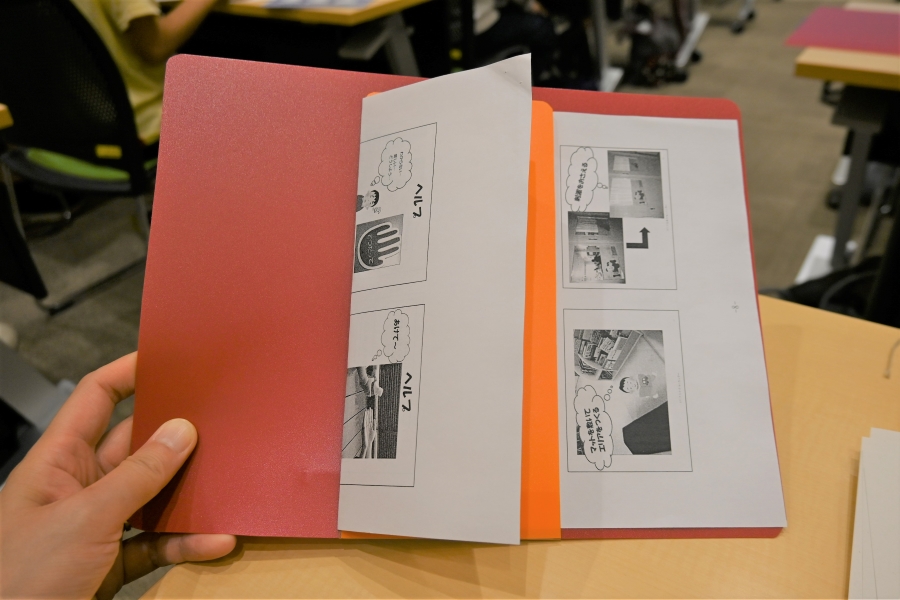

「紙を三つ折りにしてください」というお題で紹介されたのがこちら。

ファイルに紙を挟み、真ん中のオレンジ色の部分に沿って折ると、簡単に三つ折りができました。

特性に合わせた環境づくりを考える際に大切にしてほしいことについて、池澤さんは次の三つを挙げました。

- 一人一人の特性を理解する…「障害だから」とひとくくりにしない

- キーワードは「見て分かる」…見てすぐ分かるように情報を整理整頓し、活動の内容や手順を伝える

- その人が安心して過ごせる環境を提供する

「発達障害の特性はその人のせいではありませんし、『治す』『克服する』ものでもありません。その人を知り、理解し、ありのままに生きることを保障していってほしいと思います」

ASDの子どもを育てるママ2人が思いを語りました

池澤さんの講演後、高知県自閉症協会から森順子さん、山本千鶴さんが登壇し、ASDの子どもを育てる保護者の思いを語りました。

森さんと山本さんは「ペアレントメンター」として、発達障害のある子どもを育てるお父さん、お母さんの話を聴く活動にも取り組んでいます。

森さんの子どもは現在、高校 1 年生。赤ちゃんの頃は寝ない、歩き始めるとじっとしていないなど、育てにくさを感じていました。1 歳 6 カ月健診で「要経過観察」となり、その後、通っていた児童館を訪れた専門家に「自閉症かもしれない」と伝えられました。

「自閉症は知らなかったんですけど、急に言われて、ものすごくショックでした」

山本さんの子どもは 21 歳。ASDと軽度の知的障害があり、就労継続支援A型事業所に通っています。

1 歳になる前からパニックが頻繁に起きていましたが、周囲からは「母親の育て方が悪い」と言われ続けました。2 歳 11 カ月で診断を受け、主治医に「お母さんの育て方の問題ではない」と声をかけられ、気持ちが楽になりました。

森さんも山本さんも、診断後に療育を受け始めてから、子どもの状態が変わっていきました。

山本さんの子どもはお風呂を嫌がっていましたが、「お風呂に入ります」という絵カードを手作りして提示してみると、すんなり入ったそう。

「今まで叫んで嫌がっていたのは、『お風呂に入る』ということが分かっていなかったからだと分かりました。表情が乏しかったので『笑う』『泣く』というカードを作ってみたり、スーパーの外観の写真を撮って『今から行くよ』と見せたり。本人の理解が良くなっていると実感できました」

2 人とも、わが子が小さい時は「この子はどうなるのか…」と思っていましたが、自閉症協会に入り、子育ての先輩から経験談を聞いたり、進学や就職のアドバイスを受けたりしながら、子育てをしてきました。

自分たちが助けられたり、救われたりした経験から、「私も誰かの役に立ちたい」とペアレントメンターを続けています。

ASDの子どもを育てる親として、2 人は「特性のある人を温かく見守ってほしい」と願っています。森さんは参加者にこう呼びかけました。

「話し方がぎこちなかったり、多動でうろうろしている子どもを見かけると思います。『この子、ちょっと違うな』と思ってもネガティブは言葉をかけず、『楽しそうだね』とポジティブに考えて言葉がけをしてほしい。発達障害の特性を『そんな子もいるよね』『そんな人もいるよね』と思ってもらえる社会になっていけばと思っています」

この記事の著者

子育て

子育て