「ゲーム、漫画ばかりで勉強しない」「子どもの“やる気スイッチ”はどこ?」「読む力、考える力を伸ばしたい」|最近の受験ってどんな感じ?セミナーで聞いてみました

中学受験が盛んな高知県。小学校の高学年になると、塾に行き始める子どもが増えてきます。

最近の受験ってどんな感じ?

ということで、小学生ママのココハレ編集部員が受験に関するセミナーを取材してみました。

「ゲーム、漫画ばかりで勉強しない」「勉強の“やる気スイッチ”はどこにある?」「子どもに読む力、考える力をつけたい」

講師のお話の中には、受験を特に考えていない家庭でも取り入れてみたいことがありました。子どもの力を伸ばすポイントを紹介します。

目次

講師は河野玄斗さん、後藤和浩さん、佐藤亮子さん

ココハレ編集部員が今回取材したのは「教育のプロが教える!家庭でできる『読む力・考える力』の伸ばし方」。日本新聞協会と教育情報サイト「ReseMom(リセマム)」が子育て世代向けに企画し、2025 年 10 月 19 日にオンラインで開催しました。

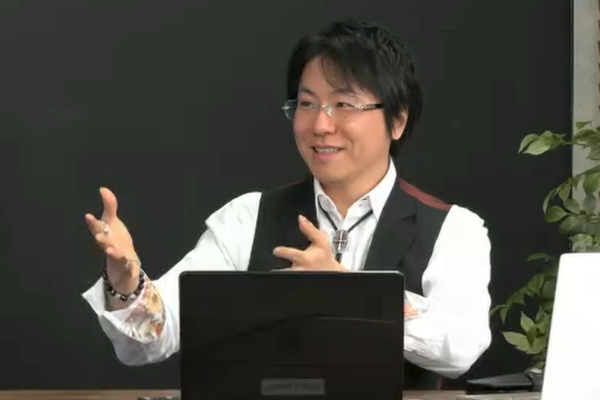

第 1 部「最新入試を勝ち抜く新聞活用術」の講師は、学習塾「河野塾」代表の河野玄斗さん、教育出版社「声の教育者」社長の後藤和浩さん。

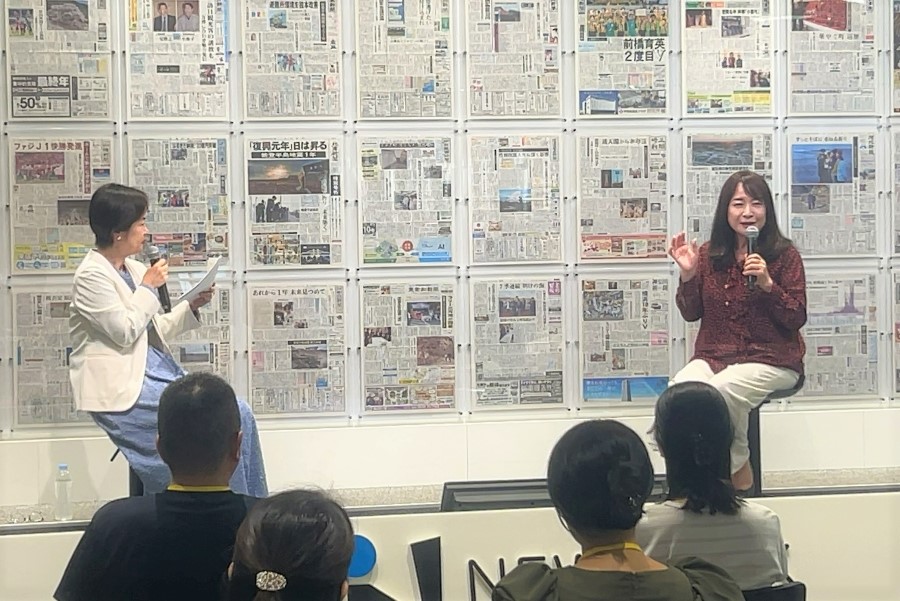

第 2 部「わが子を“その気”にさせる家庭での習慣」の講師は教育アドバイザーの佐藤亮子さんでした。

この記事では第 1 部と第 2 部を織り交ぜながら紹介します。

【最近の受験問題】「家庭でいろんなことを経験させているか」が問われています

最近の中学入試の傾向について、河野さんと後藤さんは実際の問題を紹介しながら語りました。

私たち親世代と大きく変わったのが「考えさせる問題」。知識を問うよりも、資料を読んで考えさせる問題が増えているそうです。

例えば、中学受験では「国語の読解問題なのに長文が載っていないとか」と後藤さん。新聞記事などの資料が提示され、内容を読み取って意見を述べさせるなど、社会科のような国語の問題が実際に出されていました。

さらに驚きなのが「ピーマンを切った時の断面図を選びなさい」といった問題。ピーマンを切ったことのある子どもにとっては簡単で、「問題」とは言えないような…。

こういった問題からは「家庭で普段から子どもにいろんな経験をさせているかを知りたい」という出題者の意図が読み取れるそう。「受験のために、野菜の断面を一つ一つ覚えなさい」では決してないんですね。

【新聞の活用】親が「したい」と思わないことを、子どもはしません

東大卒の河野さんは最近の東大入試について、「知識があれば解けるという問題はほとんどない」と語りました。歴史の問題を例に挙げると、「歴史の流れを押さえた上で、問題に出された新しい文献を読み、『この文献は歴史的にどういう意味を持つか』を論述させる」といった感じだそうです。

ここで気をつけたいのが、親世代の受験とのギャップです。

「熱心な親御さんの中には、過去問を確認せずに『覚えなさい』と言う方がいます。『新聞を全部読みなさい』もそうですが、無理です」

新聞は「受験に有利」と言われますが、そもそも論として「親が『したい』と思っていないことを、子どもはしない」が大前提。

「子どもに新聞を読んでほしかったら、まず親が読む。子どもに『やりなさい』ではなく、親がやっている背中を見せてください」

新聞については、佐藤さんも同じ意見でした。「子どもが新聞を読まない」「切り抜いた記事も読まない」という質問に対しての答えがこちら。

「新聞を読んでほしいからと言って、親が子どもに読ませたい記事を切り抜いてノートに貼るのは余計に押しつけがましい」

子どもの立場で考えると、確かにそうですね…。

佐藤さんのおすすめは「耳学問」。「おしゃべり学習」とも呼んでいました。気になる記事があれば、子どもがたちが過ごす横で「これ、面白いよ」と音読したそうです。

「書いたりしゃべったりする言葉って、頭に入っていないと出てこない。でも、日常会話だと、『早くしなさい』『お風呂入りなさい』とか」

記事の音読を続けることで、子どもたちの語彙(ごい)が自然と増えたそう。

「『覚えなさい』だと覚えないけど、『聞き飽きた』くらい耳に入れると覚える。親が教えようとする記事はスルーされるけど、楽しそうに意見を付けて話すと、興味を持つ。記事を音読することで、私の語彙も増え、視野も広がりました」

【勉強のやる気スイッチ】「分からないこと」「できないこと」は楽しくありません

勉強の“やる気スイッチ”は子どものいったいどこにあるのでしょうか。「うちの子は勉強嫌い。『勉強したい』と思わせたい」という質問に、河野さんがずばり。

「できない勉強は楽しくない!」

「うちの子は勉強が嫌い」ではなく、「うちの子はできないことをするのが嫌い」と置き換えて、できるラインの見極めから始めるといいそうです。

佐藤さんも「勉強に“やる気スイッチ”はない」とずばり。「子どもは分からないと集中できないので、分かるところからやる。学習は積み上げなので、『この子はなぜ分からないか』を理解し、学習内容を戻してあげて」と呼びかけました。

後藤さんはなんと、夜お酒を飲みながら入試問題を解いているそうで、理由は「楽しいから」と単純明快。

「子どもに『勉強しなさい』とがんがん言った結果、嫌いになってしまったら元も子もありません。年齢相応の学力があるので、待つのも大事。『うちの子はできない』と思わないで待ってあげてください」

この「年齢相応の学力」について、河野さんは抽象的思考を例に挙げました。抽象的思考は 11~13 歳から育つため、例えば数学の「負の数」は中学校でします。

ただし、思考の発達には個人差があります。河野さんは「勉強にはできるタイミングがある。『マイナスとマイナスを掛けるとプラスになる』という理由が理解できなければ、作業として覚えさせるのもあり」と話していました。

【ゲーム、漫画、動画】「1日1時間」だと楽しくない?頭を使う機会に変えましょう

親にとって、子どもの勉強の“敵”と言えば、ゲームに漫画に動画。セミナーでも質問が相次ぎました。

河野さんは「ゲームも漫画も高品質のものを与え、やり込ませるといい」という考え方。自身の子ども時代は「ファイナルファンタジー」をやり込んだそう。

「親が攻略本をくれて、読み込むことで活字にも触れました。どうせ何千時間もゲームをやるなら、頭で考えることを増やしたい。『どうすればスコアが 1 点でも上がるか』『こうすればもっとうまくできる』と考えることで、頭を使う習慣が身につきます」

動画については、「高品質のアニメ」がおすすめとのこと。

「『Aが悪いと思っていたら、Bも悪い。どっちが正義?』というような深いテーマだと、親子で一緒に見て『どう思う?』と問いかけることができます。頭を使って能動的に考える機会になります」

ゲームも漫画もアニメも、子どもが好きなことを能動的にやり込むことは「能の筋トレになる」と話していました。

佐藤さんはゲームの時間に言及しました。いわく、「宿題を終わらせたらゲームを 1 時間やっていい」といった約束を実行するのは難しいそう。

「ゲームって 1 時間ずつ区切っても楽しくないですよね。『月曜から土曜日はダメだけど、日曜日は朝から何時間やってもいい』がいいのでは」

後藤さんは単に「 1 時間」ではなく、「夜 10 時までの 1 時間」と決めるそうです。時間を決めると、「ゲームをフルで楽しむために、9 時までに終わらせるようになる」とのこと。

なるほど、いろんな工夫があるんですね。

【読解力、思考力】問題文は読んであげるのがおすすめ

読解力や思考力について、「読む力を考える力に変えるにはどうすればいい?」という質問がありました。

河野さんは「現代文の問題では、“国語あるある”で解き方の技術を教えがちですが、文章を楽しむことから始めると、内容が頭に入ってくるようになります」。

つまり、「受験に合格するために問題を解く」のではなく、「問題の文章自体を味わう」。親子で一緒に読み、内容について話すことで、「読む力」が「考える力」へと発展していくそうで、「最悪、問題は解かなくてもいい」と話していました。

佐藤さんは「今の入試は読ませる量が多いので、活字から離れちゃダメですよ」。家庭では子どもに絵本や新聞記事を読み聞かせるだけでなく、問題のテキストも読んであげていたそうです。

「文章を音読できる」と「文章の内容を理解できる」は違うと言われます。子どもの勉強を見ていて、「文章は読めているけれど、問題を理解できていない」と気づいた経験はココハレ編集部員にもあります。

「小学生には知らないことがたくさんある」と佐藤さん。「知らないことは、字面を目で追うだけだと分からないかもしれないから、耳でも入れました」と振り返りました。

「三男に問題をずっと読んであげていたら、6 年生の 5 月に『ママが読んだら時間がかかる。1 人で読んだ方が速い』と言われました。それなりに知識がたまったんでしょうね。お母さんの声って、テレビからの声よりも耳に入るようですよ」

今回のセミナーはテーマが「受験」ということで、「わが家には関係ないな」と思いながら取材したココハレ編集部員。講師の皆さんがそれぞれ、「親が『やりたい』と思わないことは、子どももしない」「子どもに楽しんでもらうためには、まず親が楽しむ」と話したのを聞き、「勉強に限ったことではない」と感じました。子育てにおいて大事なことを再確認できたセミナーでした。

この記事の著者

子育て

子育て