吃音のある子どもや保護者…悩んでいる全ての人に情報を届けたい|高知言友会がリーフレットで吃音の知識、周囲に知っておいてほしいことを紹介しています

「高知言友会(げんゆうかい)」を知っていますか? 吃音(きつおん)のある人やその家族、支援者らによる自助グループで、2023 年から活動しています。

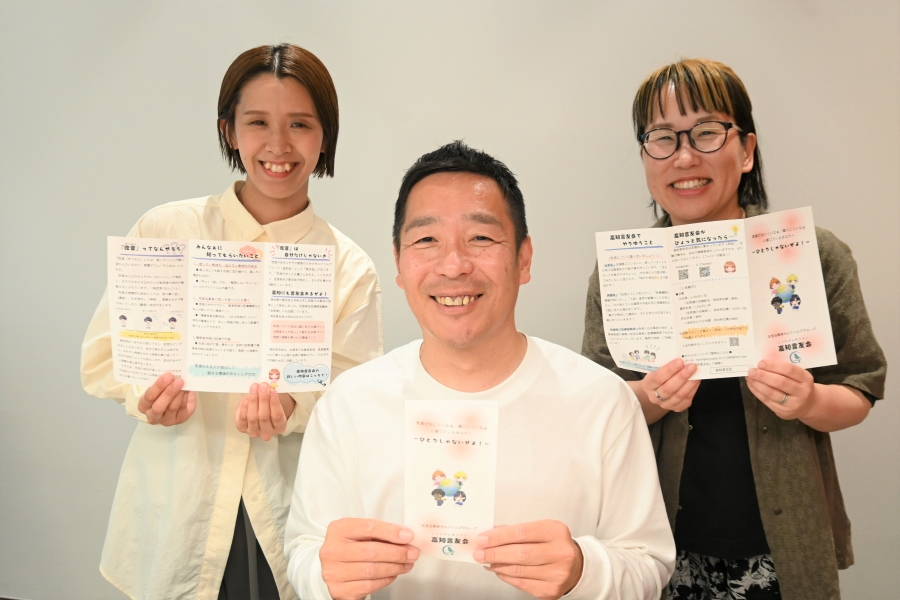

吃音について多くの人に知ってもらおうと、リーフレットを作成しました。吃音の基礎知識や、当事者の周囲にいる人たちに知ってほしいことを紹介しています。

高知言友会の会長で吃音当事者の井之上清孝さんによると、吃音の悩みは「小中学生の頃が一番しんどい」そうです。吃音のある子どもや保護者も含め、「吃音に悩む全ての人に情報を届けたい」という皆さんにお話を聞きました。

吃音とは?イラスト入りで易しく解説しています

言友会は吃音のある人の自助グループで全国にあります。吃音体験を分かち合う例会や、専門家を招いた講演会などを通して、「吃音があっても自分らしく、豊かに生きる方法」を探っています。

高知言友会は 2023 年 11 月に発足しました。現在は当事者や家族、支援者ら 15 人ほどで、例会を中心に活動しています。

リーフレットは吃音についての情報を広く発信していこうと、初めて作成されました。

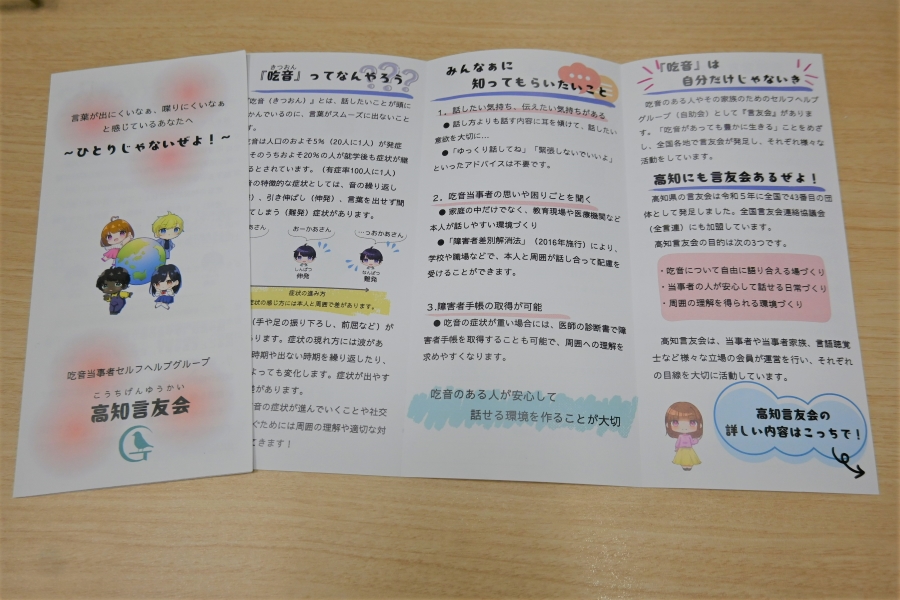

吃音について、「話したいことが頭に浮かんでいるのに、言葉がスムーズに出ないこと」と紹介。特徴的な症状である「連発」「伸発」「難発」をイラスト入りで易しく解説しています。

吃音のある人への対応については「みんなぁに知ってもらいたいこと」で紹介。「話し方よりも話す内容に耳を傾けて」「『ゆっくり話してね』『緊張しないでいいよ』といったアドバイスは不要です」と呼びかけています。

吃音は発達障害の一つとして、発達障害者支援法に含まれています。リーフレットでは、障害者差別解消法によって、学校や職場などで必要な配慮が受けられることも紹介されています。

高知言友会でカミングアウトができました

リーフレットには「吃音に悩んでいる子どもや保護者に情報を届けたい」という思いも込められています。

会長の井之上清孝さんが自分の吃音を自覚したのは 14 歳の時。20 代半ばでインターネットで調べて、吃音を知りました。

これまで、周囲にカミングアウトすることはほぼありませんでした。

「吃音って当事者はすごく大きく捉えていますが、周囲の人はそうでもない。説明が大変なんです。高知言友会ができるまで、カミングアウトできる場がありませんでした」

小学校、中学校は「吃音が一番苦しい、しんどい時期」だそうです。

「幼児期や低学年の頃は友達から『何でそんなしゃべり方?』と悪気なく指摘されます。高学年になると、逆に周囲が吃音に触れなくなるんですけど、そうなると『みんなにどう思われているのか』と1人で葛藤してしまうんです」

吃音を理由にからかわれたり、いじめられたりという経験をした当事者もいます。外に出て行くのが怖くなる社交不安症(社交不安障害)に陥る人や、うつ病を発症する人もいます。

「吃音を正しく理解していたら、からかいにはつながりませんよね。吃音でいじめがあるとすれば、なくすのは私たちの役目。必要なら学校にも出向いていきたいと思っています」

仕事の話、子どもの話…座談会をメインに活動しています

吃音について周囲に伝えたい人もいれば、伝えたくないという人もいます。その上で、「カミングアウトすると気持ちが楽になり、症状緩和にもつながっていく」と井之上さんは実感しています。

高知言友会の例会は 2025 年度、座談会をメインに活動しています。

「吃音の話は当事者や家族が集まらないと、やっぱりできないんです。成人している当事者は仕事の話、保護者はお子さんの話。2 時間じゃ話し足りないくらいです」

もちろん、発言せず「耳だけ参加」もOKだそうです。

例会は奇数月に開催。活動は主にインスタグラムで発信しています。

リーフレットは 1 万 3000 枚作成。「公共施設や福祉施設、医療機関などに置いてもらい、必要な人に届けたい」と考えています。

「吃音について話したり、相談できる場をみんなで育てていきたいと思っています。1 人で抱え込まず、気軽に参加してみてください」

リーフレットへの問い合わせはインスタグラムのDMやメールでも受け付けています。

【高知言友会】

- インスタグラム:https://www.instagram.com/kochi_gennyuukai/?hl=ja

- X:https://x.com/kitsuonkochi

- メール:kochigenyuukai.23.11.26@gmail.com

吃音について、ココハレでは「吃音ドクター」として知られる菊地良和さんの講演を紹介しています。

吃音は話す時のタイミングが合わない障害。「どもる権利」があります|「発達障害を知ろう⑧」吃音ドクター・菊池良和先生が講演しました

吃音に加えて、チックや読み書き障害、不器用さなど「顕在化しにくい発達障害」について、弘前大学教授・斉藤まなぶさんの講演を紹介しています。

吃音、チック、読み書き障害、不器用さ…「顕在化しにくい発達障害」について、弘前大学教授・斉藤まなぶさんが解説しました

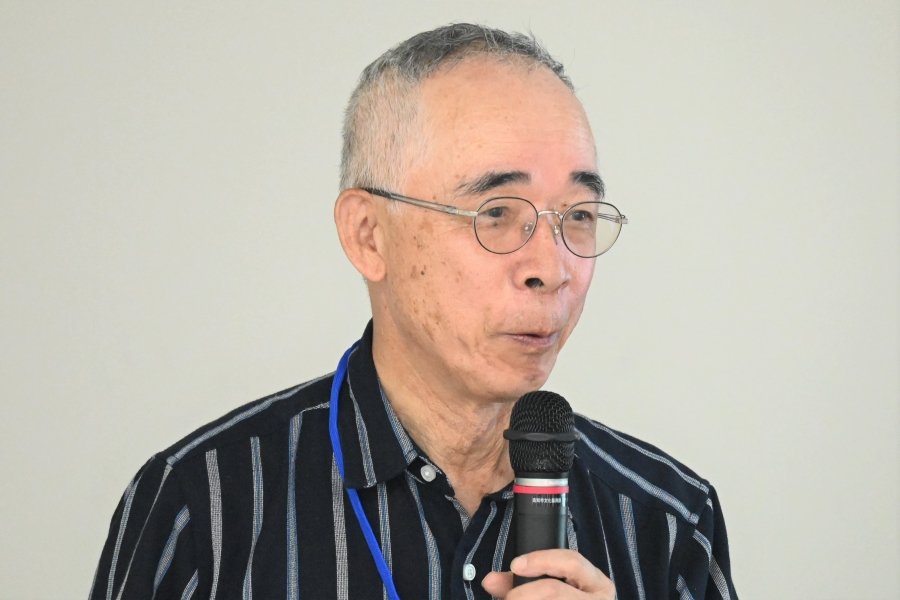

高知言友会の2024年の集いでは旭川荘南愛媛病院(愛媛県鬼北町)の院長・岡部健一さんが講演しました。

吃音への対応は「8歳」で切り替えを。子どもを「操作」しようとしないで|高知言友会の特別講演で旭川荘南愛媛病院の院長・岡部健一さんが語りました

この記事の著者

子育て

子育て