「10歳までは親が子どもに物語を読んであげて」|児童文学作家・斎藤惇夫さんが「子どもにとっての本、物語」を語りました

毎晩、子どもに本を読んであげているというお父さん、お母さんは多いと思います。「読み聞かせ」って、子どもが何歳までするものなのでしょうか。

福音館書店で長く子どもの本の編集に携わってきた児童文学作家・斎藤惇夫さんは「 10 歳までは親が子どもに物語を読んであげて」と呼び掛けています。

大人が子どもに物語を読んであげることは「子どもが読み手の心の中から飛び出し、冒険をして、また戻ってくる大切な心の作業」とも語っています。高知市内で開かれた斎藤さんの講演会から紹介します。

目次

斎藤惇夫さんは 1940 年、新潟市で生まれました。福音館書店で子どもの本の編集に携わり、編集責任者を務め、2000 年に退社しました。

著作に「グリックの冒険」「冒険者たち ガンバと 15 ひきの仲間」「ガンバとカワウソの冒険」などがあります。「ガンバとカワウソの冒険」は四万十川や仁淀川でカワウソを取材して書かれた物語です。

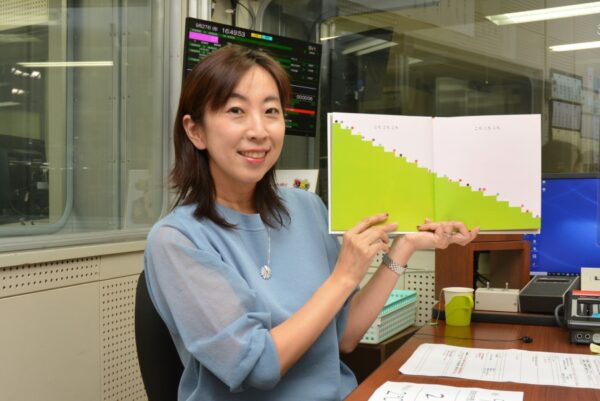

斎藤さんの講演はオーテピア高知図書館(高知市追手筋 2 丁目)の「こどもの本の講演会」で行われました。

ねんねんころり…子どもが最初に出会う文学は「子守歌」です

人は文学に何を求め、物語を読むのでしょうか。斎藤さんが挙げたのが「冒険」。「子どもたちは冒険物語を求めている」と語りました。

子どもたちは冒険物語にたどり着くまでに、成長過程で文学に接していきます。子どもが一番最初に出会う文学が「子守歌」です。

子守歌は地方によって歌詞が異なります。斎藤さんが講演で紹介したのが、静岡県の沼津地方の子守歌。「ねんねんころりよ」の歌詞がこうなります。

この子のかわいさ 限りなさ

天に上れば 星の数

七里ヶ浜では 砂の数

山では木の数 かやの数

沼津へ下れば 千本松

千本松原 小松原

松葉の数より まだかわい

ねんねんころりよ おころりよ

「歌詞の言葉だけで、美しさの一端が分かると思います。赤ちゃんは言葉の意味を全然理解していないけれど、お母さんに歌ってもらって眠りに落ちます」

優しい音色に乗せられた「とびきり美しい言葉」を聞き、赤ちゃんは自然と文学に触れていくそうです。

「わらべ歌」は遊びを通した、無意識の言葉のレッスンです

赤ちゃんから幼児へ。次に子どもたちが接する文学が「わらべ歌」です。私たち親世代も歌ってきた「ずいずいずっころばし」の歌詞が紹介されました。

ずいずいずっころばし

ごまみそずい

ちゃつぼにおわれて

とっぴんしゃん

ぬけたら どんどこしょ

続いて、「かごめかごめ」です。かごめかごめも、地方によって少しずつ歌詞が異なります。

かごめ かごめ

かごのなかのとりは

いついつでやる

よあけのばんに

つるとかめがすべった

うしろのしょうめんだーれ

「『つるとかめがすべった うしろのしょうめんだーれ』なんて、言葉の意味はよく分からない。でも、最も躍動的で、優しくて、口に乗せやすくて、唱えると楽しくて、遊びに連れて行ってくれる。それがわらべ歌です」

「詩の世界は戦後、難解なものになった」と斎藤さん。詩人の谷川俊太郎さんは「我々の国の言葉はボディーを失った」と語り、わらべ歌のリズムを使った「ことばあそびうた」を作りました。「かっぱかっぱらった かっぱらっぱかっぱらった」「いるかいるか いないかいるか」などです。

「わらべ歌とは、遊びを通した文学体験。心の中に刷り込んでいく、無意識の言葉のレッスンなんです」

斎藤さんによると、「なぞなぞ」も「韻を踏んだ美しい詩」です。各国に昔から伝わるなぞなぞから、斎藤さんがお気に入りを紹介しました。こちらはフィンランドのなぞなぞ。

1 人で持つことはできなくて、3 人で持つと危険で、2 人で持つとちょうどいいものはなあに?

子どもたちに問い掛けると、「愛」「子ども」といった答えが返ってくるそう。「『愛』と答えた子どもには『片恋ってものがあるんだよ』と伝えました」と笑顔の斎藤さん。答えは「秘密」だそうです。

「なぞなぞはしゃれた言葉で、とんちが効いている。大人が解けなかったら、『大人より偉い』と子どもは喜びます」

楽しい遊びであり、「それぞれの国の特色を表しながら、子どもたちに問い掛けるもの」でもあります。

「昔話」は「口伝えの文学」。子どもたちが冒険に出かける基礎になります

続いて紹介されたのが「昔話」です。今では絵本で触れる機会が多くなりましたが、もともとは「口伝えの文学」として、親から子へ、祖父母から孫へと語り継がれてきました。

昔話は「むかしむかし」で始まります。「『むかしむかし』から、『今』ではない、時間と空間を超えた向こうの世界に行くことを、子どもたちは生まれながらに知っています」と斎藤さんは説明しました。

「子どもたちは昔話を聞き、挿絵なしに、言葉の力だけで物語を理解しながら、違う世界に行って、大冒険をして帰ってきます」

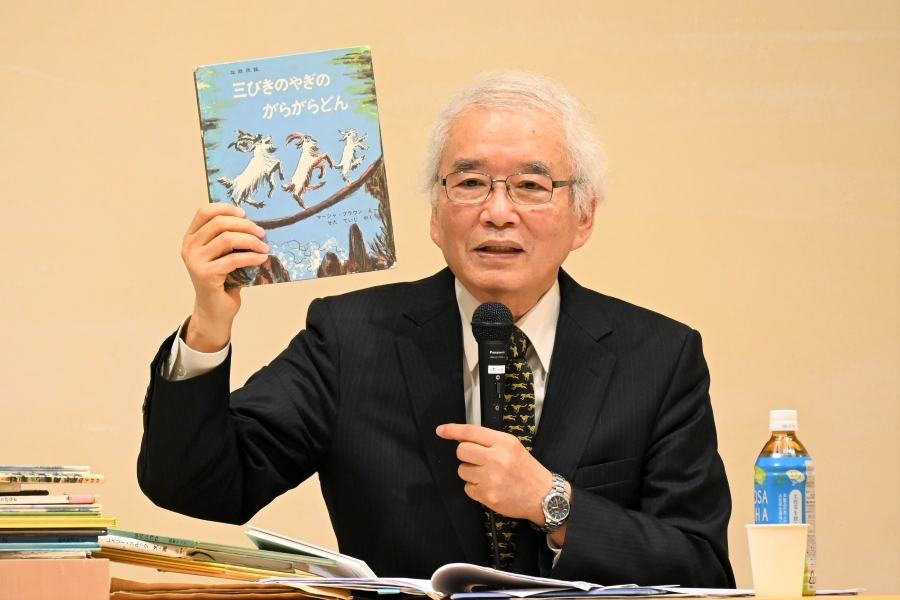

日本でおなじみの絵本「三びきのやぎのがらがらどん」はノルウェーの昔話です。

斎藤さんはノルウェーの昔話を出版するために現地に訪問した際、「ノルウェーの言葉でがらがらどんを聞きたい」と現地の日本人ガイドさんにリクエストしました。応えてくれたのはなんと、運転手さん。

「『ノルウェーの父親で(がらがらどんを)語れない父親はいない』と声高く笑って、150 キロで運転しながら語ってくれました。そのうまいこと。『親父が自分に語ってくれたのを、今語っただけだ』と話していました」

ちなみに斎藤さんは、「三びきのやぎのがらがらどん」の絵本の挿絵は「川の色のブルーが勝ち過ぎている」と感じていたそう。しかし、実際にノルウェーの景色を見て、ブルーは忠実に再現された色だと知り、驚きました。

「実際に見ると、そのままのブルー。見事なデッサン、色彩、構図でがらがらどんの舞台は描かれていました。絵本作家が舞台を描く時にはそこまでやるんだと感じました」

昔話は、子どもたちの心の中に言葉を開花させていきます。

「昔話を語ってあげることで、子どもたちの心の中に種がまかれます。人間を知る基本となると同時に、人間を考える、人生を考えるきっかけになります」

「親に守られての冒険」から「親を乗り越えての冒険」へ。大人は「読書の付添人」です

子守歌、わらべ歌、なぞなぞ、昔話。赤ちゃん時代に始まった文学体験は、身近な大人に物語を読んでもらうことでさらに深まります。

斎藤さんは、子どもたちを「物語の主人公になるのがとても得意な人たち」「冒険物語を求めている」と捉えた上で、「10 歳までは、読書には支えてくれる人が必要」と訴えました。

「物語の主人公は、必ず怖い目に遭います。1 人では耐えきれない事件が言葉で表現されているので、一番身近な、一番親しい大人が一緒に出かけてくれないと、冒険ができないんです」

私たち大人にとっては、単純な「子どもに本を読んであげる」という行為ですが、子どもは「読み手の心の中から飛び出して、また読み手の心に帰ってくる」という「心の作業」を繰り返しているそう。

この大切な作業を繰り返し、深めていくための「読書の付添人」が読み手の大人です。

「読書の付添人」の役割は、やがて終わります。斎藤さんは自らの子育て経験を振り返りました。

斎藤さんが大好きな物語に「ホビットの冒険」があります。小人のホビットが思いがけない旅に出る冒険物語です。いつか息子に読んであげたいと考え、ずっと取っておきました。

息子が小学 5 年生になったある日、風邪を引きました。斎藤さんはチャンスが来たと考え、「ホビットの冒険」を枕元で少しずつ読んであげました。

数日後、息子は斎藤さんにこう告げました。「明日から自分で読んでいいかな」。斎藤さんは「あぁ、もうお別れなんだ。この子はこれで自立していくんだ」と感じました。

「親に守られて冒険をしてきた子どもはやがて、親を乗り越えて冒険をします。親を乗り越えるために自分で物語を読むようになります。こうして、本を生涯の友達として愛せるようになるんです」

子どもにとって「本」とは?

子どもにとって、「本」とは何でしょうか。斎藤さんは子どもにとっての本を「うれしくって、楽しくなってしまう本」と定義しています。この定義は、息子の幼い頃の言葉です。

「ある夜、仕事から帰ってきたら、息子がまだ寝てなくて、『ご本読んでよ』と言うんですね。何度も言うので、『いったい、どんな本を読んでもらいたいんだ?』と(ちょっとイライラして)言ってしまった時に、返ってきた言葉です」

「うれしくって、楽しくなってしまう本」を求める子どもたちは、「大人では伺い知れない宇宙」を持っています。

「心理学者の河合隼雄さんは『子どもたちの心の中に宇宙があると知っている大人はどれほどいるか』と語っています。優れた作家とは、子どもの心の中にある宇宙の片隅を、言葉で、絵で、音楽で言い当てられる人たちだと思います」

では、優れた作家による優れた絵本や本を選ぶためにできることは?斎藤さんは本の最後にある「奥付(おくづけ)」で出版された年を見るように薦めました。

「イギリスでは『 3 代残って初めて、子どもにとっての本』と言われています。奥付を見て、出版から 50 年たっている本は、子どもたちがたゆまず読み続けてきた本です」

子どもたちに物語を届けるため、作家たちは時間をかけて創作をしています。「スーホの白い馬」で知られる絵本画家の赤羽末吉さんはかつて、斎藤さんにこう語りました。

「相手は子どもなんだぜ。こちらが全力を尽くして、やっと本ができるんだ」

子どもにとっての絵本は生涯の読書の基礎となるからこそ、「心を尽くして作らないといけない」と斎藤さんは語りました。

「子どもたちは、私たち大人よりもはるかに冒険ができます。脈々と読み継がれてきた物語には、子どもたちの心を冒険に誘う何かがあります」

「作家が心を尽くして作り、子どもたちが守り続けてきた物語を皆さんが選び、子どもたちに読んであげてください。子どもたちに十分な礼節を尽くして、物語を選んでください。その量と質が、子どもたちの大きな力になります」

講演後、斎藤さんにお話を聞きました。「小学生になったら、本は 1 人で読むものと思っていました」とココハレ編集部員が話すと、「それはもったいない!」と斎藤さん。

「講演では『 10 歳まで』と言いましたが、12 歳でもいいと思っています。お子さんに『読んで』とせがまれるうちは、ぜひ読んであげてください」と話していました。

今はたくさんの書籍があり、絵本選びに迷うこともあります。親として、例えば自分が子どもの頃に読んでもらった絵本、わくわくした物語をわが子を選んでいくと、「心の冒険」を応援できそうだと感じました。

お子さんの「読書の付添人」を、少しずつ、長く、続けてみませんか?

この記事の著者

子育て

子育て