子どもを性暴力から守るため、親ができることは?|性教育絵本「おしえて!くもくん」監修・小笠原和美さんの講演から紹介します

性被害に遭うのは女の子だけじゃない!プライベートゾーン、NO!GO!TELL!…親から子へ伝えておきたいこと

2023 年度から全国で「生命(いのち)の安全教育」が始まります。子どもを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないため、自分や相手を尊重することを幼児期から繰り返し教えていく取り組みです。

わが子を性暴力から守るため、私たち親には何ができるでしょうか。子ども向けの性教育絵本「おしえて!くもくん~プライベードゾーンってなあに?~」を監修した小笠原和美さんが犯罪被害者支援講演会で語りました。

自分だけの大切な場所である「プライベートゾーン」や、被害に抵抗し、相談する「NO!GO!TELL!」は家庭でも教えられます。詳しく紹介します。

目次

小笠原さんの講演は、公益財団法人 「こうち男女共同参画社会づくり財団」と、認定NPO法人「こうち被害者支援センター」が主催した「令和 4 年度犯罪被害者支援講演会」で行われました。

小笠原さんは慶応義塾大学SFC研究所上席所員で、群馬県警本部長を務めています。1994 年に警察庁に入庁し、全国の警察で性暴力対策に取り組んできました。

2021 年に出版された「おしえて!くもくん~プライベードゾーンってなあに?~」(東山書房)は、性被害をなくすために、子どもたちに身近な絵本で教えていこうと作られました。小笠原さんが監修を務めました。

また、「同意」や「性的同意」について分かりやすく伝える動画「Consent for kids」と「Tea Consent(紅茶と同意)」の日本語版の制作に、北海道警の函館方面本部長時代に携わりました。

性暴力被害を打ち明ける状況を、想像できますか?

講演でまず、「子どもを性暴力から守るために大人の本気を見せましょう」と呼び掛けた小笠原さん。キーワードを二つ挙げました。

1 is too many.( 1 人でも、1 度でも、多過ぎる)

Nothing will work unless you do.(あなたが動かなければ何も変わらない)

この言葉を実感するために、小笠原さんはワークを呼び掛けました。

近くの人とは、もちろん初対面です。戸惑う参加者に「このワークで気分を害したらごめんなさい」と小笠原さん。「でも、どんな気持ちになりましたか?性的な体験を他人に話すことのハードルが、かなり高いと感じたのではないでしょうか」

「性暴力被害について誰かに相談しようとする場合、その性的なことについて、しかも屈辱的な記憶が伴うつらい体験について話さなければならないのです」と、被害を打ち明ける難しさを説明しました。

二度と思い出したくないことを、「自分が責められるのではないか」「うわさ話や嘲笑の対象にされるのではないか」と恐れながら打ち明けるには勇気が要ります。

特に子どもは、性暴力について「語れる言葉」を持っていません。自分が被害を受けていることに気付かないまま時が流れてしまう場合も少なくありません。

子どもを対象とした性的行為は、全て性暴力です

性暴力とは、「真の同意のない性的行為の強要」と定義されます。「対等でない関係における性行為、性的接触」も性暴力です。

「対等でない関係」とは「普段からその人の言うことを聞くのが当たり前」という関係です。子どもからすると、親やきょうだい、親戚などの目上の親族、学校や塾、スポーツ、習い事の指導者らが当てはまります。

小笠原さんはさらに、こう説明しました。

その理由がこちら。

- 子どもは性行為の理解や行為の結果予測ができない

- 相手(大人)との関係が対等ではない

- 体格、知識・経験、判断力などが十分ではない

つまり、「性行為がどういうものかまだ理解していない子どもに『真の同意』はあり得ないということです」。

しかし、日本の刑法では、「子ども」として無条件に守られるのは 13 歳未満まで。13 歳以上になると、犯罪の構成要件に「暴行または脅迫を用いて」という言葉が入ります。被害者の抵抗が著しく困難になるような暴行や脅迫があったと証明されなければ、罪になりません。

「諸外国では『子ども』の年齢がもう少し上です。日本では現在、『年齢をもう少し上げた方がいい』という議論が進んでいます」

男の子も性被害に遭う可能性があります

性被害に遭うのは女の子だけではありません。男の子も被害に遭っています。

2017 年に刑法が改正され、性犯罪が厳罰化されました。「強姦罪」は「強制性交等罪」となり、被害者に男性も含まれるようになりました。

さらに、「監護者性交等罪」が新たに設けられました。18 歳未満の子どもを監護する大人が立場を利用して性的行為をすれば、暴行や脅迫がなくても罰せられます。家庭内での性的虐待が念頭に置かれています。

子どもはどんな場面で性被害に遭っている?

実際、子どもはどんな場面で性被害に遭っているのでしょうか。小笠原さんが「強制された同意」と「グルーミング」の例を挙げました。

【スポーツのコーチから生徒へ】

「試合でなかなか勝てないのは、俺のことを信頼できてないからだ」と生徒を洗脳していく。「お前の全てをさらけ出せ」と服を脱ぐことを強要したり、「俺の全てを受け入れろ」と性的行為を迫る

グルーミングとは「手なずけ」「言いくるめ」です。

【グルーミングでの性的画像の送信要求】

SNSを使い、最初は子どもに優しく接触する。「かわいいね」「きれいだよ」と言葉巧みに近づき、個人情報を得て、特定していく。信頼を得たところで、「君の裸が見たい」と画像を要求する。子どもが拒否すると、「僕のこと信頼できないの?」「裸の写真を送らないと、全てばらす」と迫る

親の立場で聞くと耳をふさぎたくなりますが、実際に起こっている事例だそうです。

性暴力は、性的欲求によってのみ行われるものではありません。その本質は「支配」。加害者は「差別的に扱ってもよいと考える相手」と「力関係で優位に立てる状況」を意図的に選んでいると、小笠原さんは説明します。

「加害者は被害者に対し、『この人の権利は尊重しなくていい』と勝手に考えています」

プライベートゾーンを教える絵本「おしえて!くもくん」

子どもを対象にした性暴力は、残念ながら完全には防げません。「その人が子どもを性的に見ているか、外見からは分からない」というのがその理由。ゼロにはできないからこそ、もしもの時の抵抗力、被害に遭った際の相談力を高める予防教育が必要とされています。

小笠原さんが監修した「おしえて!くもくん~プライベートゾーンってなあに?~」は、性被害について家庭で自然に教えることができる絵本です。

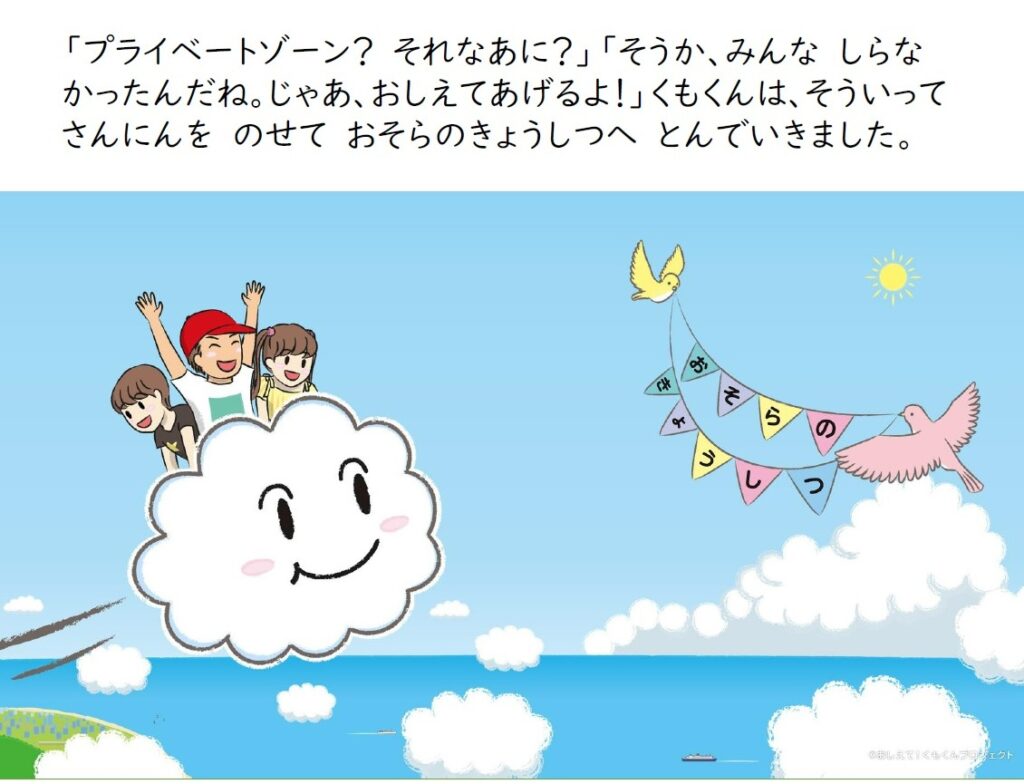

登場するのは「くもくん」と仲良し 3 人組の「まーくん」「けんくん」「かれんちゃん」。鬼ごっこの最中に、まーくんがふざけて、けんくんのパンツを下ろした場面から、プライベートゾーンを教えていきます。

ストーリーでは、まーくんが加害者、けんくんが被害者、そして、かれんちゃんが傍観者。子どもたちがそれぞれの気持ちを体験し、自分や相手を守るためにできることを考えていける内容です。

絵本にした狙いを、小笠原さんはこう語りました。

- プライベートゾーンを知ることで、体には「守るべき部分」があると理解できます

- 「守るべき部分」を侵害する行為に対する対処法が分かります…「嫌」と言う(NO!)、逃げる(GO!)、伝える(TELL!)

- 読み聞かせをすることで、読み手を「安心して相談できる相手」と認識します

- 幼児期から性について語ることで、思春期になってから相談しやすい関係を親子間でつくれます

絵本は 3 歳から小学 3 年生ぐらいまで活用できるそうです。

「できればおうちでお子さんに読み聞かせをして、『どんなことがあっても、私はあなたの味方だからね』と伝えてあげてください」

わが子がもし性被害に遭ったら…被害にふたをしないでください

もし、わが子が性被害に遭ってしまったら――。親としては想像したくないですが、子どもを守るには知識が必要です。

小笠原さんは、小学校高学年向けに作成されたリーフレット「大切なあなたへ」から、保護者へのメッセージを紹介しました。「ハートネット72」の「予防教育・支援ツール」で公開されています。

【わが子が性被害に遭ってしまったら】

- 被害に遭った子どもを責めない…まずは親が一呼吸置きます。悪いのは被害者ではなく、加害者。「なぜ」「どうして」という言葉を使うと、子どもは責められているように感じます

- 被害に遭ったことに「フタ」をしない…被害をなかったことにすると、その後の人生が生きづらくなります。「忘れなさい」ではなく、「よく話してくれたね」「ありがとう」と伝えましょう

- 被害の内容を聞き過ぎない…被害の再体験をさせると、傷付きを深めます。記憶が汚染され、証言として採用されない恐れもあります。質問は「誰に、何をされたか」まで

- 相談できる窓口を調べる…各県に性暴力専門の支援センターがあります。高知には「性暴力被害者サポートセンターこうち」があります

- 体を守るために病院に行く…妊娠の可能性がある場合は、緊急避妊ピルが処方されます。性感染症の検査もしましょう

- 警察に相談し、さらなる被害を防ぐ…証拠はとても重要。病院で採取が必要な場合もあります

予防教育では「性被害に遭ったとしても、あなたは悪くない」と子どもに何度も伝えます。たとえ、被害から逃げられなかったとしても、悪いのは子どもではなく、加害者です。

「被害者は自責の念を抱きます。子どもたちに『悪いのはあなたじゃない』『相談してね』と繰り返し伝えておくことで、被害に遭ってしまった時、自分を責める気持ちを防げるかもしれません」

「つらい経験をした人に『忘れた方がいい』と伝えがちですが、被害者は被害をなかったことになんてできません。『忘れられない私が悪いの?』と自分を責めてしまします。『忘れなさい』という言葉が被害者を追い詰めることも知っておいてください」

暴力を許さない、性暴力を見過ごさない文化をつくっていきましょう

講演では、子どもを性暴力から守るために必要な三本柱として、「予防教育」「市民啓発」「文化の醸成」が紹介されました。

予防教育は、「生命の安全教育」やプライベートゾーンの知識を教えること。市民啓発は、子どもへの性暴力の実態や適切な対応を大人が知ることです。

文化の醸成では、「暴力を許さない」「性暴力を見過ごさない」という文化をつくっていこうと、小笠原さんが呼び掛けました。

アメリカでは、体罰や暴力をなくす「ノー・ヒット・ゾーン」という取り組みが少しずつ広がっています。

日本では、性暴力に対して傍観者にならないために、「Active Bystander(行動する傍観者)」という動画がYouTubeで公開されています。

子どもへの性暴力の事例を聞きながら、最初に挙げられたキーワード「1 is too many.( 1 人でも、1 度でも、多過ぎる)」はその通りだと感じました。未来を生きる子どもたちが性暴力の被害者にならないように、そして加害者にも傍観者にもならないように、私たち大人が目を背けずに考え、行動していかなくてはと思います。

この記事の著者

子育て

子育て