「子どもの心に寄り添う」ってどういうこと?「褒める子育て」とは?|乳幼児期~児童期の子育てのこつについて、瀬戸内ナーシング学院学校長の岡田倫代さんが語りました

子どもの発達段階を理解して関われていますか?はまゆう教育相談所の研修会から子育てのヒントをお届けします

子育てで大事なことの一つに「子どもの心に寄り添う」がありますが、実はとても抽象的。「この関わり方で合っているのか」と模索しながらの毎日です。

不登校や子育ての相談に乗る「はまゆう教育相談所」の第 2 回研修会が開かれ、乳幼児期から児童期の子どもの心に寄り添うこつについて、瀬戸内ナーシング学院学校長の岡田倫代さんが語りました。

子どもの心に寄り添うためには、子どもがどの発達段階にいるのかを知ること。そして、「褒める子育て」とはただ褒めることではなく、バランスの取れたコミュニケーションが大事なのだそうです。毎日の子育てに取り入れたいヒントを紹介します。

目次

「はまゆう教育相談所」では不登校や子育ての相談に乗っています

「はまゆう教育相談所」は高知市小津町の高知県立塩見記念青少年プラザにあります。小学校の元校長先生らがボランティアで運営していて、無料で相談できます。

活動の一つに「研究」があり、毎年テーマを決めて研修会や教育座談会を企画しています。

2025 年度のテーマは「子どもの笑顔を育むために、私たち大人は?」で 8 回開かれます。

第 2 回は「幼少期から児童期の子どもの心にそっとタッチ~不安や発達の特性を知って寄り添うコツ~」をテーマに、6 月 14 日に開かれました。

講師の岡田倫代さんは子どものメンタルヘルスの研究者で、2024 年度まで高知大学大学院の教授を務めました。研究者になる前は香川県内で高校教員を務め、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」でも紹介されました。

現在は瀬戸内ナーシング学院(香川県高松市)の学校長を務めています。著書に著書に「セルフコントロール力がつく自己理解・他者理解のワークブック(小学校版、中・高校版)」「 2 分でできる子どものメンタルヘルスチェックシート」などがあります。

高校生、大学生に聞きました!言われて「うれしかった言葉」と「つらかった言葉」

今回の研修会では、岡田さんが「子どもの心に寄り添うこつ」について、研究結果や事例を挙げながら紹介していきました。

その一つが「共感の言葉と褒めること」です。

岡田さんは高校生や大学生に聞いた「保育所や幼稚園の先生に言われた言葉」を紹介しました。

ます、先生に言われてうれしかった言葉がこちら。

【先生に言われてうれしかった言葉】

- 「かわいいなぁ」「かしこいなぁ」

- 「すごいね!」「すごいやん!」

- 「上手!」「ようできた!」「分かる!」

- 「頑張ったなぁ」「痛かったなぁ」

- 「つらかったなぁ」「しんどかったなぁ」

- 「あなたたちのことは絶対に忘れない」

- 笑った顔、抱きしめてくれたこと

続いて、先生に言われてつらかった言葉がこちら。

【先生に言われてつらかった言葉】

- 「早く座りなさい」「じっとしなさい」

- 「ちゃんとしなさい」「何回言わせるん」

- 「どうしていつもそうなん」

- 「なんで歌えんの」「なんでけがさせたん」

- 「いい加減にしなさい」

- 「もういいから…」

これは、普段の子育てでもつい言ってしまいがち…。「つらかった言葉」に挙げられたような言葉を頻繁にかけられると、脳がストレスを感じるそうです。

「脳がストレスを感じると、正常な思考ができなくなります。すると、『どうせ私は…』となり、『自分には価値がない』と思うようになります」

岡田さんの講演では 2 人 1 組になり、「コンプリメントシャワー」を体験します。お互いに褒め合う体験で、講演会のように初対面の場合は「今日の服装、ステキですね」「明るい笑顔ですね」といった感じで褒め合います。

コンプリメントシャワーでは、自分では気づかないところも相手から褒めてもらえます。さらに、「相手を褒める時の自分」を客観視できる、つまり「メタ認知」ができるそうです。

「大人は自分のいいところを知っていますが、子どもは言わないと気づけない」とのこと。褒め合う練習は大事なんですね。

子どもはなぜ、親から離れて学校に行けるようになる?

子どもの発達段階について、実際に子育てをしてみると、「 3 カ月頃に首が据わる」「 2 歳頃から自己主張が始まる」など、実体験として理解していきます。

研究成果など学術的なことを一つ一つ覚える必要ないとはいえ、発達の流れを知っておくと、「この子は今、こういう時期なんだ」という子ども理解の助けになります。

岡田さんが講演で紹介した大まかな発達段階がこちら。

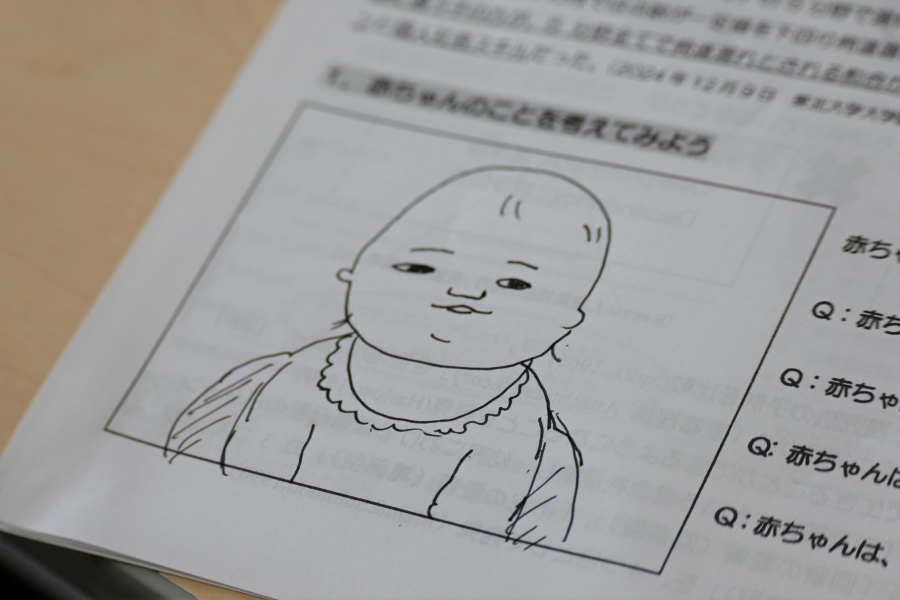

赤ちゃん期:0~1歳

- 身体的発達:首が据わる、ハイハイ、歩く

- 感情的発達:ほほ笑み、泣き声によるコミュニケーション

- 認知的発達;音や動きへの反応、物に興味を示す

幼児期:2~5歳

- 言語発達:単語の習得、会話の形成

- 自立の進展:トイレトレーニング、自己主張

- 社会性の育成:他者との協力や遊び

講演では「赤ちゃんのことを考えてみよう」というお題が出され、絵を描いたり、特徴を話し合ったりもしました。

小学校以降の児童期もまだまだ発達段階にあります。

児童期:6~12歳

- 学習能力の向上:読み書き、計算などの学習

- 社会的発達:仲間との友情やチームワーク

- 自己認識の発達:自己価値観や自信の芽生え

児童期の後半に当たる 9~12 歳頃は「ギャングエイジ」と呼ばれます。友人関係の発達段階の一つで、親よりも同年代の仲間との関係を重視し始める時期です。

「仲間から外す、外される体験をしながら、人間関係を学んでいく時期ですが、遊び場がなくなったり、習い事が増えたりして、今はギャングを十分に楽しめなくなっています」

その代わりに長くなっているのが「ギャングエイジ」の次に起こる「チャムグループ」。お互いの共通点や類似性を言葉で確かめ合う仲間関係で、中学生の女子に特に見られます。

「チャムグループは言葉で仲間外しをしていくので、子どもたちの関係性が大人には見えづらくなっている」そうです。

こうした子どもの発達の研究から、「愛着理論」や「分離―個体化理論」など、さまざまな発達理論がこれまで提唱されてきました。

例えば、子どもはなぜ、学校で長い時間を過ごせるようになるのでしょうか。これは「お母さんに捨てられない」という確信が生まれるからと、岡田さんは説明します。

「生まれた時は赤ちゃんとお母さんは一体です。成長とともに、赤ちゃんとお母さんの 2 者関係となり、お父さんやおもちゃ、動物など第 3 の対象が入り、三角の関係になります」

「子どもはやがてお母さんから離れていきますが、お母さんが安全基地になっていないと、安心して離れられません。幼児がお母さんから離れて、すぐに戻ってくるのは『お母さん、いるかな?』『いる!』を経験しているんです」

なるほど。「子どもとはそういうもの」と当たり前に思える成長にも理論的な裏付けががあるんですね。

親からの愛情、受容…「子どもが感じているかどうか」が大事です

子どもの情緒面を育むために必要なのが「心と心のコミュミケーション」だと、アメリカの精神科医のレオ・カナーが提唱しています。カナーは初めて「自閉症」の症例を報告した人です。

カナーが「情緒的な健常児の育つ条件」として挙げた三つがこちら。

- 愛情…自分は好かれている

- 受容…自分は正しく相手にされている

- 認容…自分は良い子だと認められている

この三つについて、岡田さんは「子どもがそう感じているかどうか」が非常に大事だと訴えました。

コミュニケーションがマイナス側に偏ると、「拒否」「明白な敵意」「無視」「放任」となります。反対にプラス側に偏ると、「過保護」や「依存関係」となります。

親の関わりから、子どもはコミュニケーションを学びます。例えば、親に「遊んで」と話しかけた時に「うるさい!」と強い口調で拒否されたり、ぱんっとたたかれたりするような関わりが続くと、子どもは「力で言うことを聞かせたらいい」と学びます。

プラス側の関わりはマイナス側の関わりと比べると良さそうですが、偏り過ぎるのはやはり問題です。

例えば、子どもを心配するあまり干渉してしまうと、子どもは自分で決められなくなります。「『お母さんの選んでくれた服を着る』はやがて、『お母さんが決めてくれた学校に行く。仕事をする』となります。お母さんがいなくなったら、その子はどうなるでしょうか」

親の教育に関する原則は「温かい家庭で育てる」だそうです。「気候で言えば湿潤、温暖。冷た過ぎず、温か過ぎないコミュニケーションを取っていきましょう」

「ヘリコプターペアレント」になっていませんか?

子育ての方法の一つとして広がった「褒める子育て」。最近は「何でもかんでも褒めるのは違う」ということも指摘されるようになりました。岡田さんも「親目線で何でも褒めまくっていると、子どもが本当に褒めてほしいこととずれていく場合がある」と語りました。

親自身が自分のことが見えなくなった状態の一つが「ヘリコプターペアレント」です。子どもが失敗しないように、困ったらすぐに助けられるように常に子どもを監視し、助け船を出す親を、頭上でホバリングするヘリコプターに例えた表現です。

「子どもがくしゃみをしたらすぐにティッシュを差し出したり、上着を着せたり。『チッ』と舌打ちしたらすぐに察して機嫌を取ったり。親が何でも先回りして行動してしまい、子どもの自立を妨げてしまっていることに気づいていないんですね」

親の役割は子どもの失敗を事前に回避したり、すぐに助け船を出したりすることではなく、「子どもの安全基地になること」と岡田さん。「失敗しても大丈夫だよ」という関わりです。

適切な褒め方や叱り方を身につけることも大切で、「子どもの心に寄り添うこつ」になります。岡田さんが具体的に教えてくれました。

適切な褒め方

- 表情…にっこりしてうれしそうに

- 声…やや高くて明るい

- 言葉…「○○ができて偉いね!すごい!」「○○してくれてありがとう!うれしい!」

NGの褒め方も知っておくと、適切な褒め方がより具体的に分かります。

NGの褒め方

- 具体的でない褒め方

- 人前で大げさに褒める

- 歯が浮くような心にない褒め方

- 子どもに条件をつけて褒める

- 他人と比較して褒める

叱り方にも「適切」と「NG」があります。

適切な叱り方

- 表情…怒った表情ではなく、悲しい表情で

- 声…やや低く

- 言葉…制止は「ダメ!」「やめなさい!」と短い言葉で。見たままの状況をそのまま伝え、必ず褒めて終わる工夫をする

NGの叱り方

- 具体的でない叱り方

- 人前で叱る

- 一貫性のない叱り方

- 子どもの自尊心を傷つける叱り方

- 他人と比較して叱る

ドアを開けっぱなしにしていることを注意する時は「ドアが開いてるよ」だけ。閉めてくれたら「閉めてくれてありがとう」と、子どもの行動を言語化して伝えます。

注意は「叱らずに、見たままの状況を伝える」のがポイント。何度も続くと、親もイライラして「どうしていつも言うことを聞かないの?」「こんなことも分からないの?」「何回言ったら分かるの?」なんて言いがちですが、もちろんNGワード。「NGワードの封印」も「子どもの心に寄り添うこつ」だそうです。

子どもを自分のイメージで決めつけないようにしましょう

岡田さんが最後に教えてくれたこつは「常に自分を振り返る」です。振り返るポイントがこちら。

- 子どもを自分のイメージで決めつけてない?…その子がたとえ 5歳 でも、3 歳児の発達段階であれば 3 歳児への対応をします。

- 子どもの話をきちんと聴いている?…単に耳に入れるのではなく、子どもが何を訴えようとしているのかをくみ取りましょう。

- どんなに小さな約束であっても守れてる?…大人は意外と約束を放棄します。守れない約束はしないこと。

「子どもを叱る」という行為一つ考えても、本当に子どものためを思って叱る時もあれば、「しつけができていない親だと見られないように」と体裁のを考えて叱ってしまう時もあります。

「子どもへの対応は自分のためなのか、子どものためなのか。常に自問自答し、子どもファーストで関わっていってください」

2025年度の研修会日程はこちら

2025 年度のテーマは「子どもの笑顔を育むために、私たち大人は?」。2026 年 2 月 14 日(土)まで 8 回開かれます。

- 6 月 14 日(土)…幼少期から児童期の子どもの心にそっとタッチ~不安や発達の特性を知って寄り添うコツ~(講師:瀬戸内ナーシング学院学校長・岡田倫代さん)

- 7 月 5 日(土)…思春期と向き合うということ~「子ども理解」から「子どもと大人の関係性への理解」へ~(講師:兵庫教育大学非常勤講師・今西一仁さん)

レポート記事はこちらをタップ▼

思春期の子育て…子どもを安易に理解しようとしていませんか?|親が備えておきたい「ネガティブ・ケイパビリティー」とは?兵庫教育大学の今西一仁さんが語りました

- 9 月 13 日(土)…子どもの言葉にならない〈ことば〉を聴くために~寄り添う・信じて待つ・かかわり続けるコツ~(講師:はまゆう教育相談所所長・横田隆さん)

レポート記事はこちらをタップ▼

子どもの気持ちが分からなくなった時に取り入れたい「どうしたの?」「どうしたいの?」「何をしてほしいの?」|「言葉にならない言葉」を聴くために必要なことは?はまゆう教育相談所の横田隆さんが語りました

- 10 月 11 日(土)…「困った子?困っている子?」育てづらい子どもにかかわる技~子ども理解を通した具体的なかかわりを学ぶ~(講師:高知大学教育学部・是永かな子さん)

- 11 月 15 日(土)…創立 64 周年記念・教育相談研究発表会「子育ては、大人がともに育つこと」ワイワイガヤガヤ子育て談義

- 1 月 17 日(土)…子どもの心を育てる絵本の世界(講師:はまゆう教育相談所部員)

- 2 月 14 日(土)… 1 年間のふり返り・体験発表

この記事の著者

子育て

子育て