「教室が騒がしくてしんどい」「明るさやまぶしさが苦手」…刺激に敏感な子ども、感覚過敏の子どもが落ち着ける居場所とは?|こども環境学会のワークショップで体験しました

子どもたちが日常的に過ごす学校や園は、刺激に敏感な子どもにとって、時に「しんどい場所」となります。発達障害の特性の一つには「感覚過敏」があり、中でも自閉スペクトラム症の人の 7~9 割に聴覚過敏があると言われています。

「教室が騒がしくてしんどい」「明るさやまぶしさが苦手」など、感覚の困りごとを持つ子どもたちのために、学校や園、公共施設で落ち着ける居場所づくりの取り組みが進んでいます。

具体的にどんな方法が取り入れられているのでしょうか。高知市内で開かれた「こども環境学会」のワークショップを取材しました。

目次

こども環境学会は 2025 年 5 月 31 日~ 6 月 1 日、高知県立大学の永国寺キャンパスで開かれました。

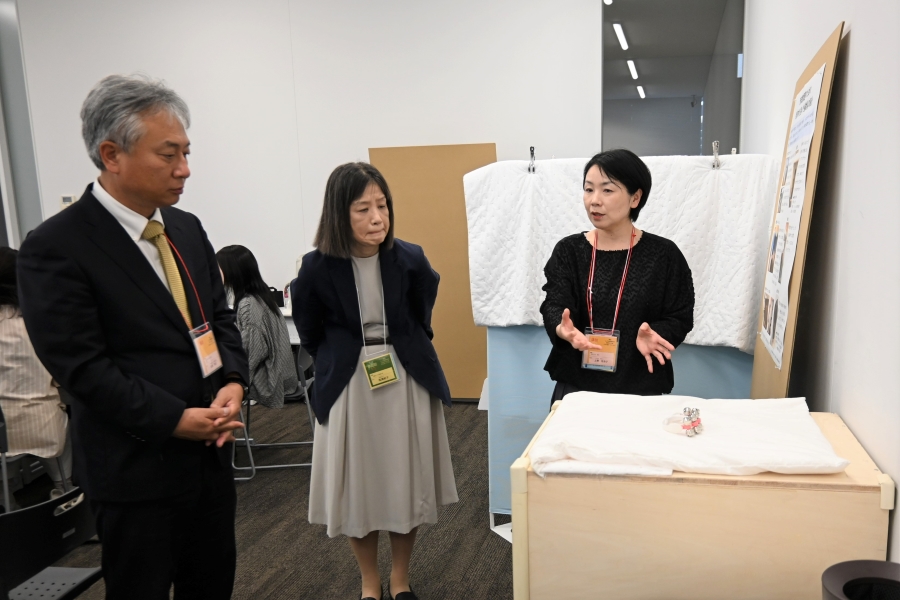

ワークショップ「落ち着ける居場所をつくろう」は、感覚に優しい居場所について研究を進める研究者の皆さんが担当しました。

- 上野佳奈子さん(明治大学理工学部建築学科教授)

- 野口紗生さん(浜松学院大学地域子ども教育学科講師)

- 吉澤望さん(東京理科大学創域理工学部建築学科教授)

教室、保育室の騒音レベルは「航空機内」「パチンコ店内」と同じ?!

ワークショップではまず、感覚に優しい居場所づくりの必要性について説明がありました。

音環境を考える際に考慮するのが「騒音レベル」と「響き(残響)」です。

学校や園では、一つの教室でたくさんの子どもたちが過ごします。騒音レベルを測定すると、保育園の自由遊びや昼食の時間は 60~80 デシベルで、小学校の通常授業も 65~80 デシベル。音楽の授業では 70~90 デシベルでした。

生活上での騒音と比較すると、70 デシベルは鉄道の在来線や新幹線の車内、80 デシベルは航空機の機内、90 デシベルはパチンコ店内と同等の数値。小学校や園は「高い騒音レベルにある」と言えるそうです。

音の響き(残響)が大きいと、騒がしさを高め、聞き取りも難しくなります。風呂場や温泉など、響きの強い場所で聞き取りがしにくくなるのと同じです。

騒がしい場所でいろいろな音から自分に必要な音を聞き分ける聴覚スキルは 15 歳頃まで発達するそう。私たち大人の聴覚と、園児や小学生の聴覚は違うんですね。

光環境は「光の色」「明るさ」「まぶしさ」を考慮します。感覚過敏のある人は明る過ぎたり、まぶし過ぎたりする環境に弱い場合があるそうです。

「インクルーシブな環境」とは?「リラックスボックス」や「嘆きの壺」を体験しました

学校や園では現在、「インクルーシブな環境」にしていこうという考え方が始まっています。

「インクルーシブ」とは「全てを包み込む」という意味。感覚の困りごとのある子どもたちを別室に移すのではなく、多様な子どもたちが同じ場所で過ごせるように工夫していきましょう、という考え方です。

では、その方法は?ワークショップでは保育現場や教育現場で実際に取り入れられているアイテムを使って、その効果を体験しました。

音環境の調整では四つを体験しました。

「小空間」は箱型の空間。1 人で座って過ごせるサイズです。内部にはクッション上の吸音材が貼られていて、布でふたをすると、静かで暗い環境でリラックスやクールダウンができます。

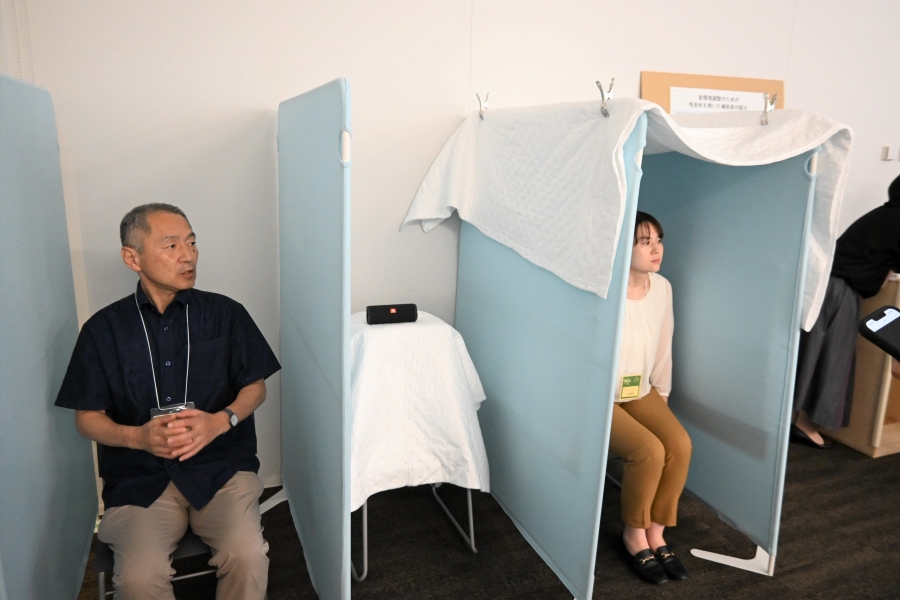

音の刺激は簡易のパーティションでも和らげることができます。パーティションだけのタイプと、上から布で覆うタイプとで、音の聞こえを比べました。

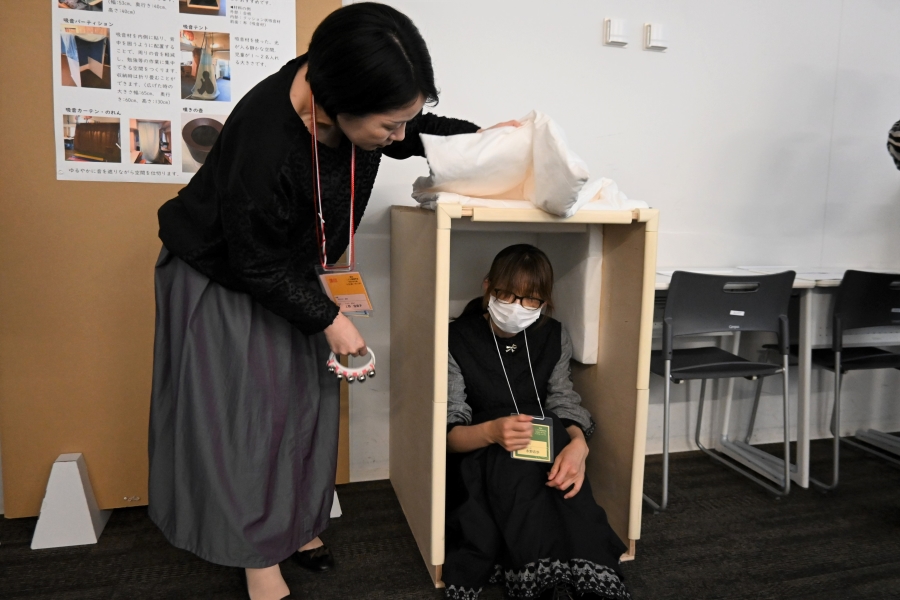

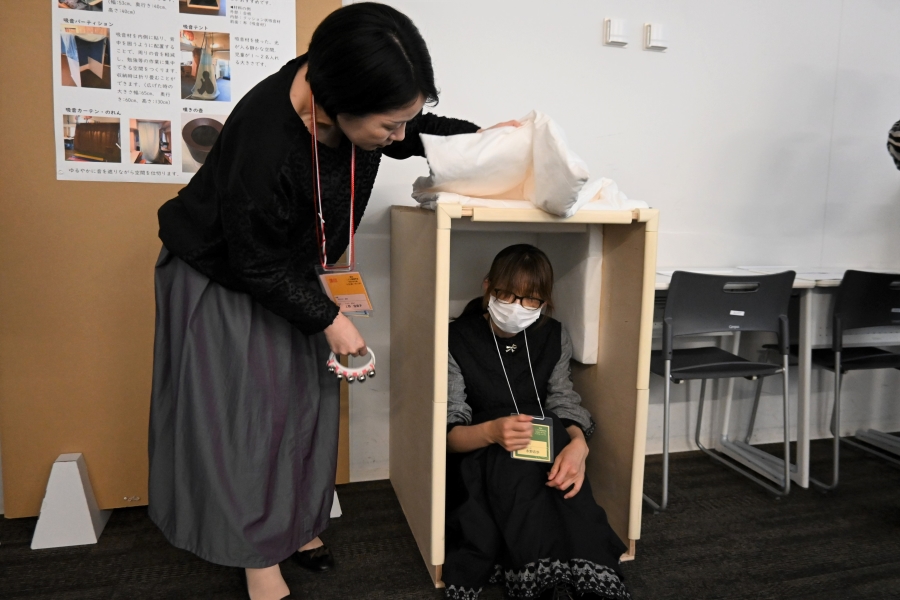

場所が取れない場合、頭と肩周りを箱の中に入れる「リラックスボックス」がいいそうです。周囲を吸音材で囲っているので、見た目以上に音が和らぎます。

家にも置いておけるサイズですね。

不安やイライラが募ると、大声を出したくなる!そんな時は「嘆きの壺(つぼ)」。ごみ箱など密閉性のある容器の内側に吸音材を貼ります。

上野さんによると、「小空間」や「リラックスボックス」の材料は段ボールやクッション状の吸音材、布など。子どもの体形や特性に合わせて、家庭でも手作りできるそうです。

感覚に優しい光の色は「オレンジ色を帯びた暖色系」

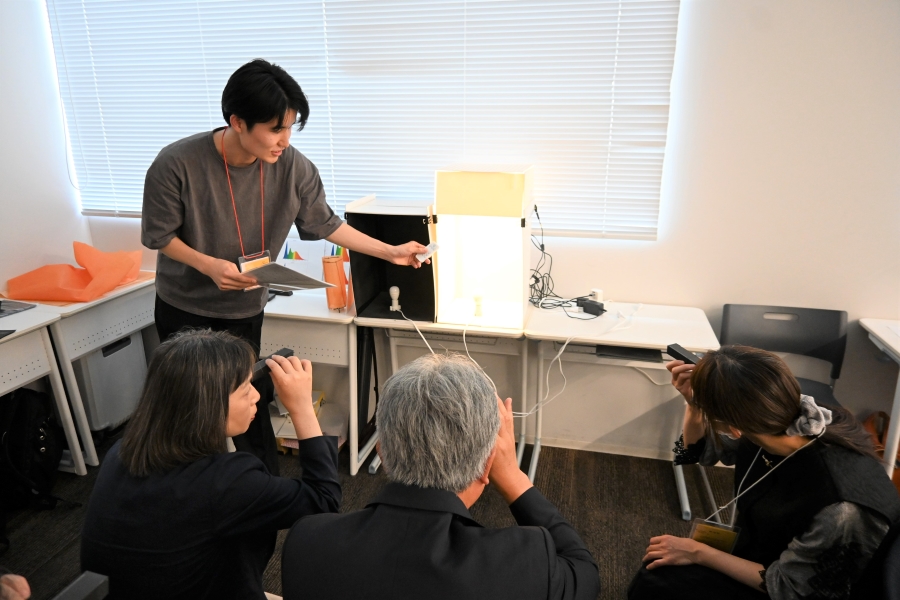

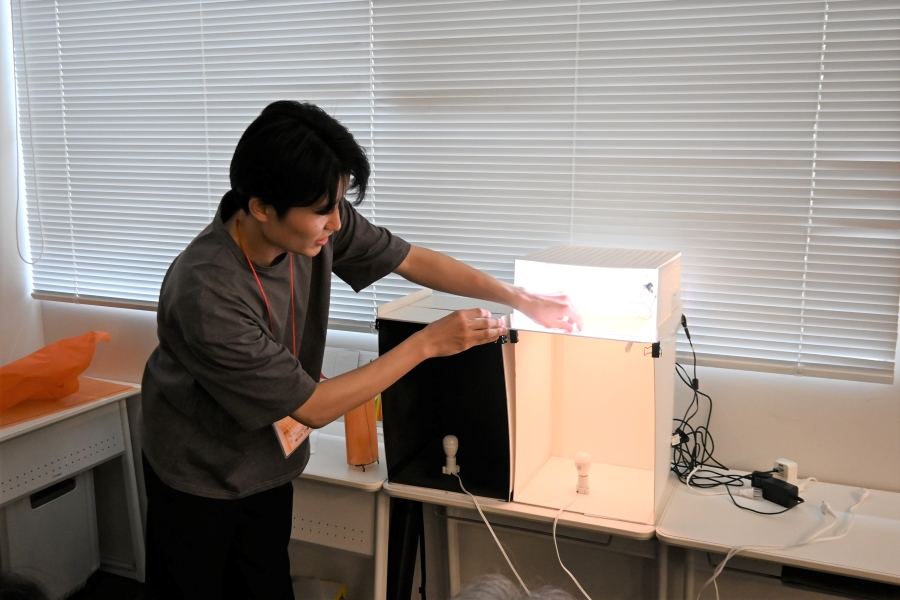

光環境の調整は「光の色」「明るさ」「まぶしさ」を考慮しながら行います。実際にどんな違いがあるのか、簡易分光器を使って光の波長分布や色の特性を観察しました。

光は単に暗くすればいいというものではなく、明るさと背景のバランスが大事だそうです。同じ光では、背景が白い方よりも黒い方がまぶしく感じます。

光の色は青白い寒色系よりも、オレンジ色を帯びた暖色系の方が感覚に優しいそうです。色の調整に役立つのがなんと、土佐和紙。

蛍光灯を覆ったり、パーティションの上にかぶせたりすると、暖かい色合いの空間になります。

「光の調整は安価な素材でできるので、工夫してみてください」とのことでした。

「感情が爆発した時に」「集団に入りにくい時に」…子どもに合わせた居場所を考えました

ワークショップでは音と光の体験を踏まえ、環境調整を取り入れた居場所づくりを考えました。

居場所づくりで考えたいコンセプトがこちら。

- どんな子どもが

- どんな時に

- どのように使う場所か

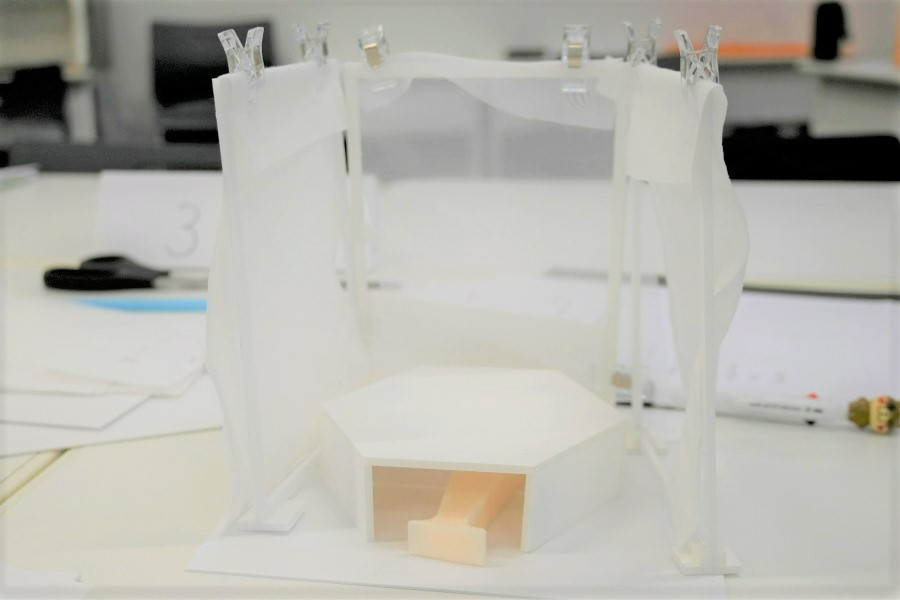

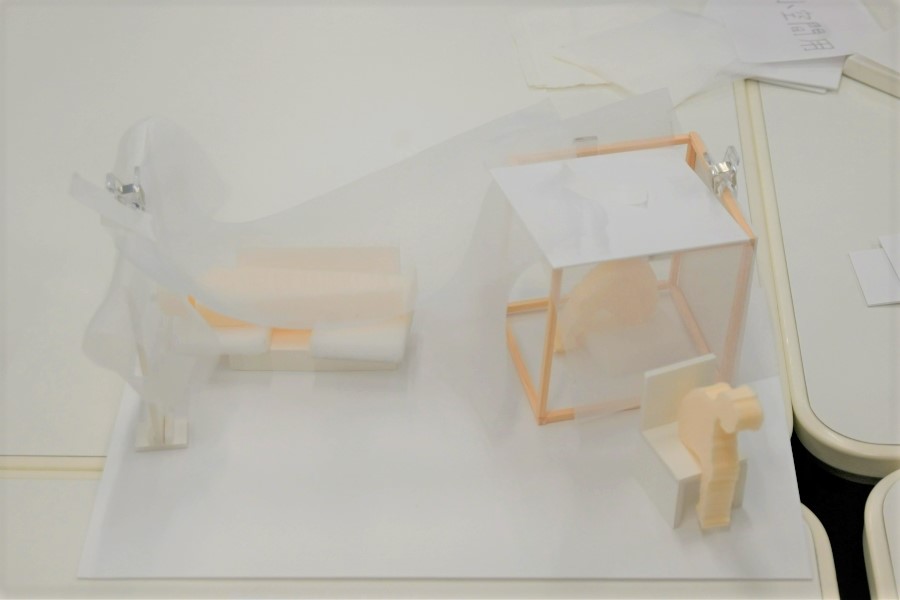

皆さん、日頃関わっている子どもを思い浮かべながら、模型を使って形にしていきました。

こちらは「友達とトラブルになって感情が爆発し、怒っている子どもがクールダウンする場所」。机に上がったり、もぐり込んだりできるようにしました。

「爆発している時は周囲からは見られたくないし、自分も見たくないだろう」ということで、周囲を布で覆っています。気持ちが落ち着き、「他の子は何をしているんだろう」と気になった時は、布をめくって様子をうかがえるようにしたそうです。

こちらは「集団に入りにくい子どもが気持ちを調整する空間」。あえて床を高くして子どもの目線を上げ、周囲にじゃまされずに様子をうかがえるようにしました。

「騒がしい子どもがクールダウンする場所」というコンセプトの空間では、横になれるソファを設置し、光がまぶしくないように布で覆いました。

ポイントは、他にも 1 人になれる箱型の空間を斜めに置いたこと。近くには椅子も置きました。「1 人になりたいけれど、誰かそばにいてほしい」という子どもの気持ちに対応しています。

こうした居場所を教室や保育室に設けることで、授業中に教室から出て行く子どもが減ったり、自分からリラックススペースに入る子どもが増えたりと、効果が現れるそうです。また、特定の子どもだけでなく、他の子どもにとっても気持ちを切り替える場所や一休みする場所になっているそうです。

刺激に敏感な子どもに合わせた工夫が、多くの子どもにとって居心地のいい空間づくりにつながるのだと学べました。インクルーシブな環境づくりがもっと広がっていけばと思います。

日常生活で起こる「感覚の問題」とは?高知大学医学部特任教授の高橋秀俊さんの著書をココハレで紹介しています。

音、光、におい…日常生活で起こる「感覚の問題」とは?|高知大学医学部特任教授の高橋秀俊さんが「感覚の困りごとへの心のケア」で解説しています

この記事の著者

子育て

子育て