子どもが走り回る、順番を守らない、かんしゃくを起こす…「何か理由があるのかも」と考え、見守って|発達の気になる子どもにどう関わる?「江ノ口こそサポ交流会」で考えました

静かに座る場面で走り回ったり、おもちゃや遊具の順番を守らなかったり、お店などでかんしゃくを起こしたり。子育てをしていると、わが子の行動に困ることもあれば、気になる子どもに出会うこともあります。

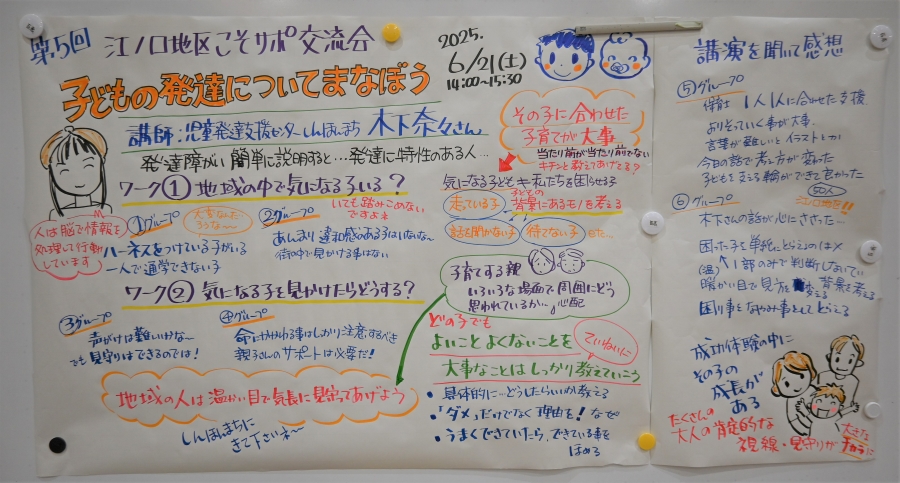

高知市の江ノ口地区で子育て支援に取り組む「江ノ口子育てサポート交流会」が子どもの発達を学ぶ勉強会を開きました。

気になる子どもに出会った時、「困った子」と眉をひそめるのではなく、「何か理由があるのかも」と考えて見守ることが子どもへの肯定的な視線につながるそうです。勉強会で出た意見を紹介します。

目次

「江ノ口子育てサポート交流会」は略して「江ノ口こそサポ交流会」。高知市のJR高知駅周辺に広がる江ノ口地区で 2021 年から子育て支援のネットワークづくりを進めています。

地区の民生委員や主任児童委員、町内会、保育園、児童発達支援センターなどのほか、高知市社会福祉協議会、NPO高知市民会議も参加しています。

今回の勉強会は 2025 年 6 月 21 日に高知市塩田町の市保健福祉センターで開かれました。

江ノ口地区にある児童発達支援センター「しんほんまち」の児童発達支援管理責任者・木下奈々さんが発達障害について解説。参加者同士で意見交換を行いました。

自閉スペクトラム症は脳の機能的な障害…見え方や捉え方が違います

木下さんは発達障害の一つである「自閉スペクトラム症(ASD)」の特性について、子どもたちが集まって食事をしている場面を例に説明しました。

子どもは園や学校では周囲の様子を見て、「今はお昼ご飯の時間」と認識し、行動に移します。

一方で、「室内の隅に置かれている加湿器が気になったり、ぬいぐるみが気になったりする子がいます」と木下さん。

「ASDは脳の機能的な障害で、目に入るものやものの捉え方が世の中の大多数を占める定型発達の人と違います。大多数の人との違いに目を向けてもらえず、しんどい思いをしています」

ASDの特性には「社会性」「コミュニケーション」「想像力」「感覚」の大きく四つがあります。

例えば、突然の予定変更に戸惑ったり、パニックになったりする人がいます。これは「変化への対応が苦手」という想像力の特性によるもの。変化が苦手なので、同じ行動を何度も繰り返して安心しようとするそうです。

くるくる回ったり、手をひらひらさせたりといった行動を取る人もいます。これは感覚の特性によるもの。自分にとって心地よい感覚を繰り返すことで、不安を抑え、気持ちを落ち着けているそうです。

こうした特性は「しつけや子育ての結果によるものではない」と、木下さんは呼びかけました。

地域で気になる子どもとは?「1人での通学が難しい」「ハーネスを着けている」

発達障害の基本を理解したところで、木下さんは「地域で気になるお子さんはいませんか?」「子育てをしていて『困ったな』と感じることはありませんか?」と問いかけました。

具体的に挙げられた例がこちら。

- スーパーで走っている

- 声をかけても返事がなく、別のことを話しだす

- 順番を守らない

- 言葉がゆっくり

- 名前を呼んでもこちらを見てくれない

- お箸がうまく使えない

- 昼間よく体を動かしたのに、夜寝てくれない

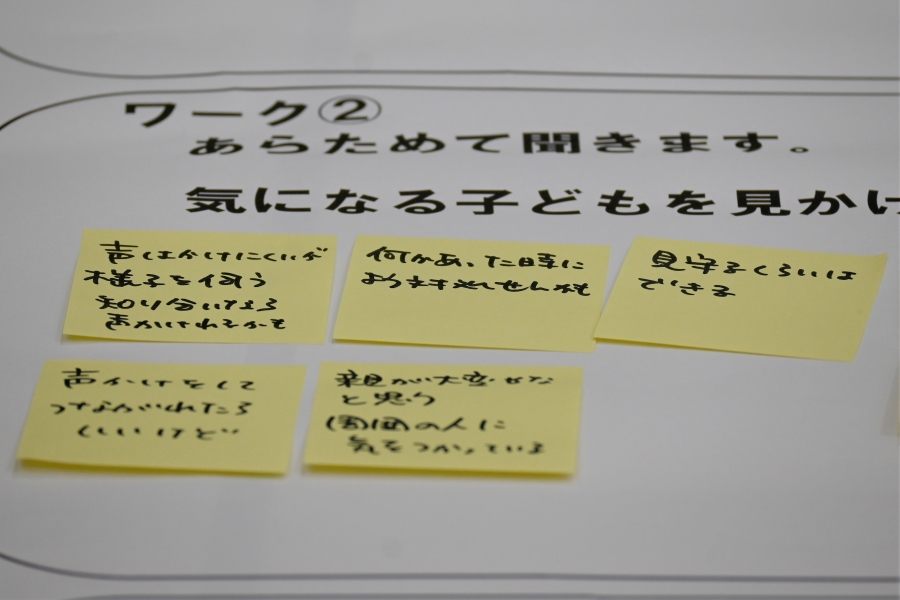

グループワークではさらにこんな意見が出ました。

- 小学校に入学したのに、1 人で通学するのが難しい子がいる

- ハーネスを着けている子を見ると、親御さんは目が離せなくて大変なんだろうなと気になる

- はしゃいだり、走り回ったりしている姿を見て、大丈夫かなと思う

皆さん、気にはなりつつ、「踏み込んではいけないのかな」とも話していました。

「気になる子ども」とは「大人を困らせる子ども」?

日常生活を振り返ると、気になる子どもは確かにいます。木下さんは気づきのあった参加者たちにこう呼びかけました。

「気になる子どもは、私たちを困らせる子どもではありません。周囲の人を困らせようとしている子ではなく、『困っている子』なんです」

その上で、気になる場面ごとに理由を考えました。

園での読み聞かせでは大勢の子どもが座って聞く中で、その場から走り去ってしまう子どもがいます。

「走る」という行動の理由は「じっとしているのが苦手」という特性だけではないそうです。

- どこに座ったらいいか分からない

- 好きな絵本じゃない

「話を聞かない子」には「呼んでも返事をしない」「注意されても同じ行動を繰り返す」があります。

- 呼んでも返事をしない…自分に言われていることに気づいていない、たくさんの音の中から必要な声を聞き分けるのが苦手

- 注意されても同じ行動を繰り返す…耳で聞いたことが残っていない、言われていることの意味を理解するのが難しい、「分かった?」と聞かれると反射的に「分かった」と言う

こうして説明を受けると、「なるほど」と感じます。

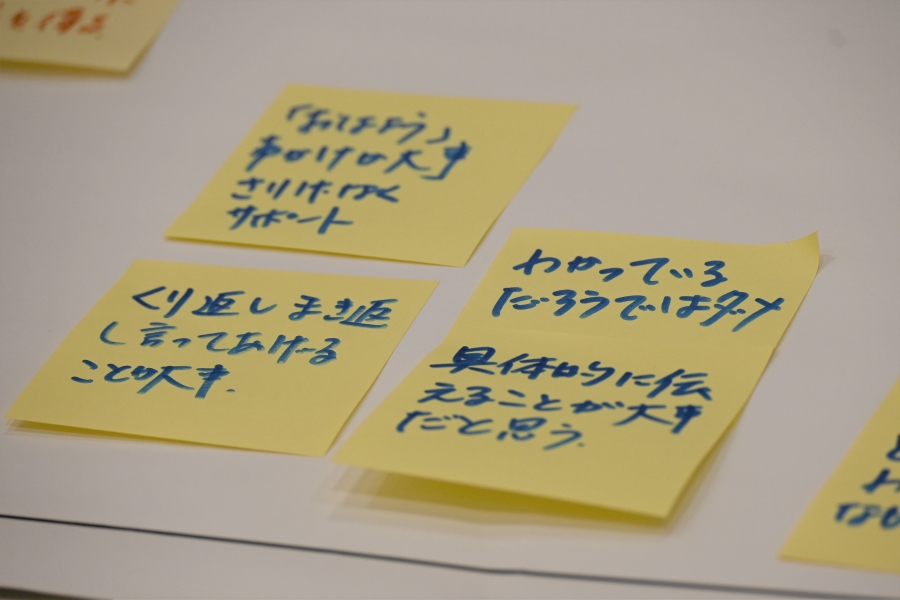

木下さんは「『分かって当たり前』ではなく、『ひょっとして』を考えて当たり前を見直し、その子に合わせた子育てをしてほしい」と訴えました。

「追い越しちゃ駄目」ではなく「列ができてるよ」…声かけは肯定的に

発達障害のある子どもを育てる保護者は「わが子が周囲にどう思われているか、すごく気に病んでいる」と木下さんは語りました。

「ASDでは嫌なことがあったり、思い通りにならなかったりすると、大爆発することがあります。そうなると、親御さんはわが子をヒートアップさせないように見守るしかないんですが、周囲からは『なんて冷たい親』『もっと優しくしてあげればいいのに』と思われてしまいます」

ほかにもこんな場面を気にしているそうです。

- お友達のおもちゃを取る

- 言葉でうまく言えず、相手をたたく

- 「僕、いくつ?」と聞かれたのに、答えない

- 「遊ぼう」と誘われたのに走り去ってしまう

こうした行動について、木下さんは「子どもたちがわざとしているわけでもなければ、保護者が放置しているわけでもないことを、地域で子どもたちを見守る皆さんには知っていただきたい」と語りました。

一方で、木下さんは「大事なことは子どもにしっかり伝えてほしい」とも語りました。その際に心がけたいのが肯定的な声かけです。

順番を守らない子どもには「追い越しちゃ駄目」ではなく、「列ができてるよ。一番後ろに並ぼうね」と伝えます。

参加者からは「スーパーで困った子どもを見て見ぬふりしていたけれど、少し関わり方を考えてみようと思う」「子どもの行動をおかしいなと感じた時には、何か理由があるのだと考えて見守りたい」「保護者の表情から、困っているのか、待っているのかを判断したい」という意見が上がりました。

木下さんは最後にこう語りかけました。

「たくさんの大人からのたくさんの肯定の視線、自分を信じてくれた大人の存在は、子どもにとって大きな力になりますし、親御さんの安心にもつながります」

「成長のスピードは子どもによって違います。いつかこの子の力になることを願い、温かい目で気長に見守ってください」

この記事の著者

子育て

子育て