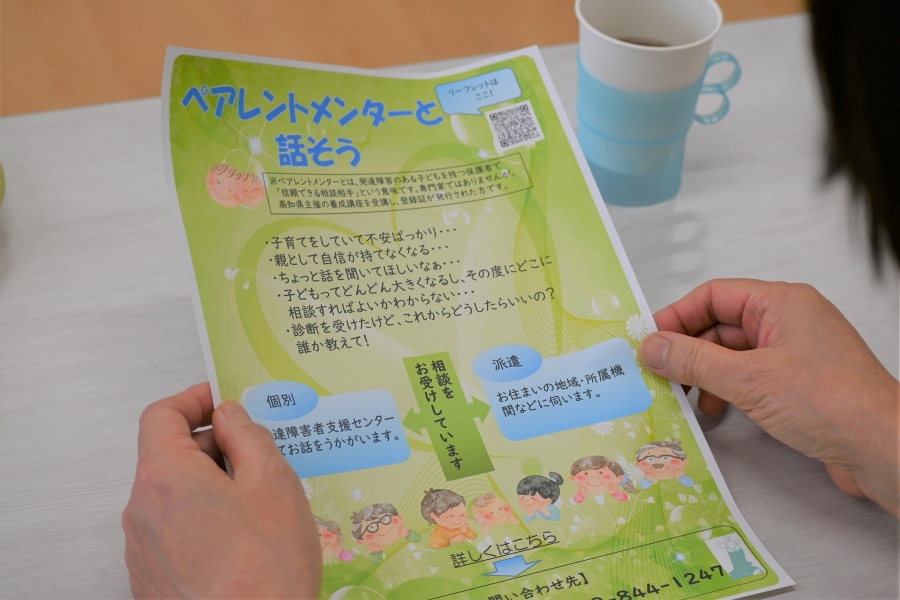

子どもの発達障害…相談先は?|「ペアレントメンター」に話してみませんか?発達障害のある子どもを育てる保護者が相談相手として、高知県内で活動しています

発達障害の子どもを育てる悩み、将来への不安…高知県主催の研修を受けた「ペアレントメンター」が保護者や家族から話を聞いています

「ペアレントメンター」を知っていますか?発達障害のある子どもを育てるお父さん、お母さんの力になろうと、同じ発達障害のある子どもを育てる保護者が「信頼できる相談相手」として活動しています。

高知県では研修を受けた 9 人のお母さんたちが活動中。保護者や家族の個別相談に乗ったり、幼稚園や保育園、学校などを訪問して交流したりしています。

ペアレントメンターにはどんな相談ができるのでしょうか。ココハレ編集部が高知県発達障害者支援センター「きらっと」で聞いてきました。

目次

【ペアレントメンターとは】同じ「親」の立場で、発達障害について話を聞いています

ココハレ編集部が向かったのは高知県発達障害者支援センター「きらっと」。高知県立療育福祉センター(高知市若草町)内にあり、子どもから大人までを対象に、発達障害について助言や情報提供を行いながら、必要な支援につなげています。

今回の取材には、高知県内のペアレントメンターさん 6 人が集まってくださいました。

ペアレントメンターは「発達障害のある子どもを持つ保護者で『信頼できる相手』という意味」と説明されます。

つまり、ペアレントメンターも発達障害のある子どもの子育てを経験している保護者。同じ「親」という立場で話を聴く人です。

活動内容は都道府県ごとに異なっています。高知県では県主催の養成講座を受講するなど、要件を満たした人を登録するシステムで、現在は女性 9 人が登録されています。

「傾聴」などの技術を身に付け、フォローアップの講座も 2 年ごとに受講しているそうです。

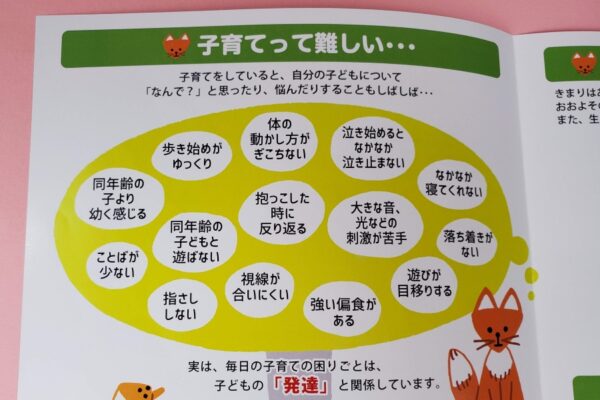

【どんな相談ができる?】「言葉が遅い」「周囲に理解してもらえない」「学校になじめない」…先輩ママに聞いてもらえます

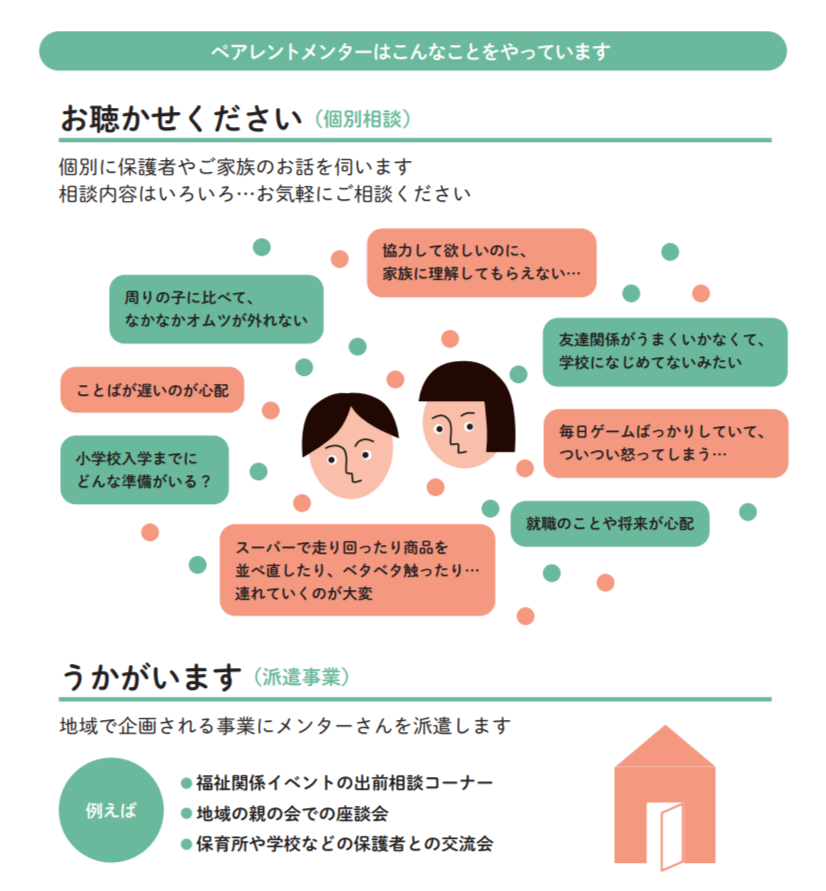

ペアレントメンターが携わっているのが「個別相談」と「派遣事業」の二つです。

個別相談は予約制で、例えば、次のような内容を相談できます。相談時間は約 1 時間で、料金は無料。秘密は守られます。

【ペアレントメンターに相談できること・例】

- 協力してほしいのに、家族に理解してもらえない

- 周りの子に比べて、なかなかおむつが外れない

- 言葉が遅いのが心配

- 小学校入学までにどんな準備がいる?

- スーパーで走り回ったり、商品を並べ直したり、べたべた触ったり…連れて行くのが大変

- 友達関係がうまくいかなくて、学校になじめてないみたい

- 毎日ゲームばっかりしていて、ついつい怒ってしまう…

- 就職のことや将来が心配

派遣事業では、福祉関係のイベントで相談を聴いたり、園や学校などで保護者と交流したりしています。

高知県のペアレントメンターさんの子どもは、最年少が中学生。発達障害のある幼児や小学生を育てるお父さん、お母さんにとっては“先輩ママ”になります。

【ペアレントメンターの思い】同じような境遇のお母さんと話し、気持ちが楽になりました

発達障害のある子どもを育てながら、他の親や家族の相談に乗っているペアレントメンターさんたち。どんな思いで活動しているのでしょうか。代表して田中さん(仮名)に話を聞きました。

田中さんは中学 3 年生の長男が自閉スペクトラム症と診断されています。乳幼児期は「寝ない」「動き回る」「かんしゃく」に苦労しました。

「赤ちゃんの頃は抱っこしていないと寝ないし、動き始めたら追いかけるのが大変。思い通りにならないと、所構わずひっくり返って暴れました。でも、第 1 子だったので『子どもってこんなものかな』と思っていました」

当時は県外で暮らしていて、1 歳 6 カ月健診で「要経過観察」となりました。その後、通っていた児童館を訪れた専門家に「自閉症かもしれない」と伝えられました。

「急に言われて、ものすごいショックで…」と田中さん。紹介された療育園に通い始め、子どもへの関わり方を学んでいきました。

療育園では、障害のある子どもを育てる保護者とも交流でき、気持ちが楽になったそうです。

高知に引っ越し、県内の親の会にも入った田中さん。「同じ障害のある子どもを育てるお母さんと話すと、すごく癒やされる」と再び実感しました。

親の会を通じて、県から「ペアレントメンターになりませんか?」と声をかけられ、2018 年に研修を受講。2019 年から活動しています。

「これまで、同じ境遇の人に話を聴いてもらって心を整えてきたので、ペアレントメンターはいい事業だと感じています。自分の経験を生かしながら、相手の話を聴いていきたいと思っています」

【ペアレントメンターの役割】相談者の気持ちを整理し、「自分の中にある答え」を引き出していきます

ペアレントメンターは必要な研修を受けていますが、医師や心理士といった、いわゆる「専門家」ではありません。発達障害者支援センター所長の川村郁子さんは「ペアレントメンターの役割は『答えを伝える』ことではありません」と説明します。

例えば、「協力してほしいのに、家族に理解してもらえない」という悩みを聞いていると、相談者本人が気づいていない戸惑いや不安、怒りなどの感情が引き出されることがあるそう。

「いっぱいいっぱいになっている気持ちを聴き、整理していくのがペアレントメンターさんの役割です」

もちろん、発達障害の支援情報などの提供もしていますが、もしかしたら「ペアレントメンターって話を聴くだけ?」と受け止めてしまうかもしれません。

そんな疑問に、ペアレントメンターさんたちはこう答えてくださいました。

「子育てで迷った時、答えは自分の中にある。私たちも実感してきました」

相談者と同じような経験をしてきたペアレントメンターさんたちは、しんどい気持ちを受け止めながら、「お母さん(お父さん)はどうしたいですか?」と引き出していくそうです。

相談者は、緊張でうまくしゃべれない人、話があちこち飛んでしまう人、しばらく沈黙が続く人などさまざまだそうですが、「上手にはなせなくても大丈夫」。相手の話を聴く技術を身に付けているので、心強い存在です。

ペアレントメンターさんたちは、相談に臨む気持ちをこう語ってくださいました。

「発達障害児の子育てで今は真っ暗かもしれないけれど、必ず光が見えます。自分も真っ暗を経験したから、そのガイド役になりたいです」

「誰かを 100 %理解することはできないと思っています。それでも、同じ経験をしてきた私たちに話すことで、気持ちがほぐされたり、笑顔になってくれたらうれしいです」

同じ発達障害でも、本人の特性や家庭環境などはそれぞれ。子育ては「100 人いたら全員違う」と言われます。子どもの成長に伴って悩みや困りごとも変わっていく中で、子育ての先輩たちの存在は支えになるのではと感じました。「話を聴いてもらいたい」という方はぜひ、アクセスしてみてください。

ペアレントメンターへの相談は、高知県発達障害者支援センター「きらっと」が電話で受け付けています。センターの職員が相談内容を確認し、来所日時を決めていきます。

【高知県発達障害者支援センター きらっと】

- 住所:高知県高知市若草町10-5、高知県立療育福祉センター 3 階

- 電話:088-844-1247(月~金曜日 8:30~17:15 )

- ウェブサイト:https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/ryouikuhukusi-hattatsushien-hattatsutop/

ココハレの「発達障害」では発達障害について専門家に聞く「発達障害を知ろう」をシリーズでお届けしています。

この記事の著者

子育て

子育て