子どもの靴を買い替えるタイミングは?|子どもの靴選び、正しい履き方について、理学療法士・相原一輝さんに聞きました【子どもの靴選び・後編】

子どもの靴は「大きめのサイズ」を選びたいところですが…「0.5センチ刻み」で替えていきましょう!

子どもに大きい靴を履かせていませんか?サイズの合わない靴を履き続けると、外反母趾(ぼし)や巻き爪などの足のトラブルを引き起こすことがあります。子どもの頃から正しいサイズの靴を履く習慣をつけることが、足の健康を守る上で大切だと言われています。

正しい靴選びについて、「子どもの靴選び・前編」では中敷きを使ったサイズ確認を紹介しました。

「子どもの靴選び・後編」では子どもの足の成長のスピードとサイズ変更について、高知市内でフットケアに取り組む理学療法士の相原一輝さんに聞きました。

※この記事は 2023 年 6 月 7 日に再公開しました。

目次

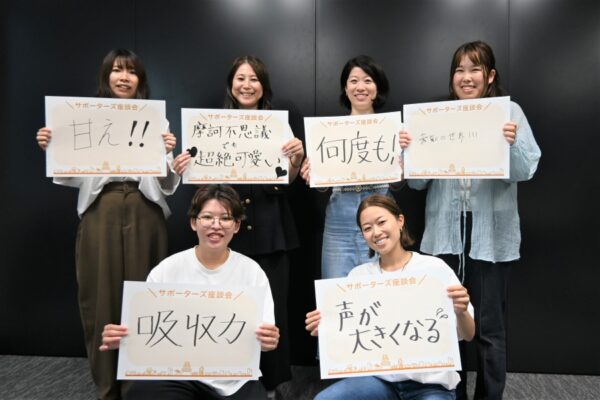

相原さんは、高知県内の病院でリハビリに取り組んできた経験を生かし、「インソール&フットケアあしすと」(高知市越前町 2 丁目)を拠点にフットケアに取り組んでいます。巻き爪などの「足病変」の早期発見・治療を呼び掛けるグループ「土佐足研究会」でも活動しています。

家庭では 2 児のパパ。5 歳と 3 歳の息子を育てています。

【足の成長】2歳半頃までは半年で1センチ、2歳以降は半年で0.5センチ大きくなります

子どもの靴で「この間買ったばかりなのに、もうきつくなった」と驚いた経験はありませんか。

「個人差はありますが、足のサイズは 2 歳半頃までは半年で 1 センチ、2 歳半以降は半年で 0.5 センチのペースで大きくなる」と相原さんは説明します。

相原さん自身も、子どもの足の成長スピードに驚いた経験があります。

「長男の靴を『お子さんの靴、小さいんじゃない?』と指摘されて、慌てて中敷きで確認したらきつかったんです。『フットケアの仕事をしている自分が…』と恥ずかしい限りでした」

自らの経験も踏まえ、定期的なサイズチェックをおすすめしています。

【サイズ交換】子どもの靴は「0.5センチ刻み」で交換しましょう

子どもの靴を買う際、相原さんがおすすめするのが「 0.5 センチ刻み」です。13 センチの次は、「すぐに大きくなるから」と 14 センチを選ぶのではなく、13.5 センチを選びます。

0.5 センチ刻みにすると、1 歳から 2 歳半までの間はだいたい 3 カ月ごとに靴を買い替える計算になります。

「出費は痛いですが、1 センチ刻みだと大き過ぎる靴を履くことになりますし、長く履くと靴も傷みます。足の健康を考えると、0.5 センチ刻みがいいです」

【お下がりの靴】かかとがすり減り、変形しています

きょうだいがいる場合は、下の子には靴のお下がりを履かせたくなりますね。

「上の子が履いた靴は、かかとがすり減り、歩き方のくせに合わせて形も変形しているので、避けてもらいたいです」

相原さんも「まだ履けるのに…」と思いながら、次男の靴を新調してきたそうです。

また、特に幼児期は、大好きなキャラクターがあしらわれたデザインなどお気に入りの靴を履きたがります。「この靴じゃないと嫌!」ときつくなった靴を履き続けたがって、困ることがありますね。

相原さんのおすすめは次の二つです。

【子どもの靴選び・おすすめ】

- キャラクターものの靴を選ばない

- 靴選びに子どもを連れて行かない

相原家では「靴はお父さんが買ってくるもの」と決めているそうです。

「子どもがある程度大きくなるまでは、子どもの足に合った靴のシリーズを親が選び、サイズを刻んで購入していくのがいいでしょう」

【履き方】靴を履く時は「かかと、とんとん」を習慣に!ベルトでしっかり固定!

正しいサイズの靴を選んだら、次は履き方です。「正しく履いて足をしっかりと固定することで動きやすくなり、転倒も予防できます」と相原さん。

ポイントは「座って靴を履く」と「かかと、とんとん」です。

【正しい靴の履き方】

- 座って靴を履く

- つま先を浮かし、かかとを地面に付けてとんとんして、位置を合わせる

- かかとの位置を合わせた状態で、甲のベルトでしっかり固定する

こうすると、「捨て寸」と呼ばれるつま先部分の余裕を残した状態で靴が履けます。

靴を履く時は、足の甲をしっかり固定することが大切です。靴ひもが自分で結べない時期は、甲のベルトが 2 本のタイプ、1 本の場合は広いタイプを選びましょう。

正しく履く習慣を身につけるためには、親が正しく靴を履く姿を見せることが大事です。

「子育て中は特に子ども優先になるので、お父さん、お母さんは靴のひもを緩めておいて、つっかけて履いたり、かかとを踏んだりということがあると思います。大人の足の健康のためにも、『手を使って履く』ということをぜひ実践してください」

【足の健康】歩く、走る、飛ぶ、踏む…子どもの足にたくさんの刺激を与え、鍛えていきましょう

歩いたり、走ったり、跳んだり、物を踏んだりすることで、足はさまざまな感覚をつかんでいきます。家の中でははだしという家庭が多いと思いますが、「たまには外でもはだしで過ごしてみてください」。砂浜や土の上、芝生の上などさまざまな場所を歩いてみることで足が刺激され、鍛えられていくそうです。

靴選びについて紹介してきましたが、相原さんは「草履」もすすめています。スリッパと違い、鼻緒を親指と人さし指でつかんで固定することで、指の筋肉を使うそうです。

「足のじゃんけんなども指を使うのでおすすめです。小さい頃から足の機能をどんどん使って鍛えて、足の健康を守ってくださいね」

「子どもの靴選び・前編」では中敷きを使ったサイズ確認を紹介しています。

相原さんは「インソール&フットケアあしすと」で足の相談に乗っています。電話相談も受け付けています。カウンセリングは予約制です。

- 住所:高知市越前町 2 丁目 1-1 コーポ桜 1 階

- 電話:080-3921-3661

- 受付時間:月~金曜日 10:00 ~ 18:00

- 定休日:日曜日

- 駐車場:あり

- 公式LINE:https://page.line.me/594zpgvt?openQrModal=true

この記事の著者

子育て

子育て