子どもが歯磨きを嫌いにならない方法は?仕上げ磨きは何歳まで?|子育てで知っておきたい「むし歯予防のポイント」を歯科医・中山早紀さんに聞きました

お子さんの歯磨きはうまくいっていますか?

「歯磨きのスタートは歯が生えてから」が一般的ですが、実は新生児期からできる準備があるそう。

子どもが歯磨きを嫌いにならない方法や、仕上げ磨きの時期など、子育てで知っておきたい「むし歯予防」のポイントを歯科医の中山早紀さんに聞きました。

一番大事なことは「子どもの口の中をよく観察すること」だそうです。

目次

今回、ココハレ編集部がおじゃましたのは「歯のおはなし会」。香美市内で子育て中のお母さんたちを支える子育て支援ネットワーク「ろばみみ」の主催で、2025 年 3 月 25 日に市内のプラザ八王子で開かれました。

講師の中山早紀さんは日本大学松戸歯学部を卒業し、高知医療センターの歯科口腔(こうくう)外科へ。現在は中山歯科医院(高知市札場)などで勤務し、0 歳の赤ちゃんから 90 代まで幅広く診療しています。

講演後にも中山さんからお話を聞きました。

【歯磨き準備…歯が生える前に】口の周りを触る練習をしましょう

「歯磨きといえば、歯が生え始めたタイミングで、むし歯にならないようにするためのもの」というのが一般的ですが、中山さんが今回の講演で何度も繰り返したのがこちら。

お父さん、お母さんの多くが実は歯磨きを頑張り過ぎているそうで、「特に生えたての頃は押さえつけてまで磨く必要はないんですよ」。歯磨きは一生必要だからこそ、始まりを「嫌なもの」にしない工夫が紹介されました。

そもそも、子どもが歯磨きを嫌がる理由は大きく二つです。

- よく分からない物を口に入れられるのがイヤ!

- 痛いからイヤ!

特に赤ちゃんにとっては、歯ブラシは「なんだこれ?」という存在です。

まだ歯の生えていない生後 0~6 カ月頃は、「歯磨き準備」の時期。体を触ったり、寝転んで遊んだりするスキンシップを取り入れながら、口の周りを触る練習をしていきます。

ポイントは「リラックスして優しく触れる」。「口の周りをつんつんしたり、ほっぺをゆるめるようにマッサージしたりします。口周りが軟らかくなると、離乳食をよく食べるようになるなど、いい効果があります。歯が生えてからでも有効ですよ」

中には、「口を触られるのが苦手」という子どももいます。焦らず、口から遠い足から触っていき、スキンシップに慣れていきましょう。

【歯磨きスタート…歯が生えてから】お口の中をよく観察!息を止められるのはほんの数秒です

生後 6 カ月頃になると、下の前歯から生え始めます。歯の生え方は個人差が大きいそうです。

上下 2 本ずつ生えている間はガーゼで拭き取ったり、シリコン製の軟らかい歯ブラシを使います。

「この時期は『磨く』ではなく、歯に触れることに慣れさせてください」

歯がさらに生えてきて、「そろそろ歯ブラシに移行しようかな」と思ったら、まずはこちら。

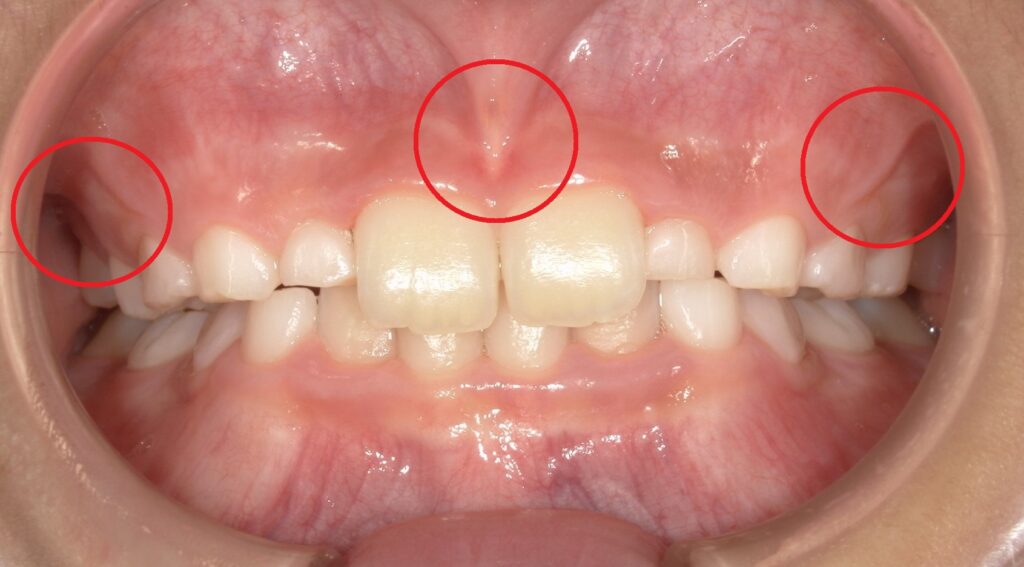

観察のポイントは「歯の本数」と「小帯(しょうたい)の位置」です。

「小帯」は歯茎と唇や頬、舌の間に付いている薄い筋状の粘膜です。よく知られているのが上唇と歯茎をつなぐ「上唇小帯(じょうしんしょうたい)」です。

歯が生えていない所や小帯に歯ブラシが当たると、痛みの原因になります。粘膜も傷つけるので注意しましょう。

1 歳半から 2 歳頃になると、奥歯が生え始めます。口をある程度開けてもらわないと磨けませんし、自我も芽生えてくるので、「お口開けて!」「イヤ!」のやりとりで子も親も消耗しがち…。

子どもが歯磨きを嫌がるもう一つの理由に「呼吸との関係がある」と中山さんが教えてくれました。

歯ブラシを口に入れる際には息を止める必要があり、子どもの年齢でその秒数は変わるそう。

0 歳児なら 2 秒、1 歳児なら 3 秒、2 歳児でも 4 秒。歯磨きをしながら上手に呼吸ができない段階では、これ以上は耐えられないそう。

「0 歳児だったら、お口を開けて“ちょんちょん”で『すごい!』と褒めてあげてください。一気に磨こうと思わず、ブロックごとに磨くのがおすすめです」

2 歳半~ 3 歳くらいで乳歯が 20 本そろい、「乳歯列」が完成します。

「奥歯の歯と歯の間はむし歯になりやすいので、フロスも使ってください。Y字型がおすすめですよ」

【一人磨きと仕上げ磨き】歯の生え替わり時期は特に難しい!仕上げ磨きは小学生でも続けましょう

子どもが成長すると、「一人磨き」も少しずつ初めていきたいところ。中山さんに、乳幼児がむし歯になりやすい部位を聞きました。

【乳幼児がむし歯になりやすい部位】

- 2 歳まで…上の前歯の間

- 3 歳~ 3 歳半…奥歯のかみ合わせ

- 3 歳半~…奥歯と奥歯の間

歯磨きは「一人でできる」と思うようになった頃が危ないそう。子どもが歯磨きした後に染め出しをすると、「だいたい真っ赤ですね」。

「一人磨き」の後は必ず、「仕上げ磨き」を行います。

特に奥歯は歯ブラシの毛先が届きにくいので、仕上げ磨きでしっかりフォローしたいところですが、「『お母さんの歯磨きは痛い!』と嫌がる子どもは結構います」と中山さん。力を入れ過ぎていないかどうか、自分の爪や指先に歯ブラシを当てて磨いて試してみるといいそうです。

子どもが「痛い」と感じる歯磨きをしないこつはやはり、口の中の観察です。

「歯の生え方には個人差がありますし、小帯の位置も成長に伴い変わります。お口の中をよく観察し、力を入れ過ぎないように磨いてください。『仕上げ磨きが難しいな』『よく分からないな』と思ったら歯科を受診し、その子に合った方法を教えてもらってください」

「仕上げ磨きはいつまで必要?」という質問には、「実は乳歯から永久歯への生え替わりの時期の歯磨きが特に難しいんです」と中山さん。

仕上げ磨きは「永久歯が生えそろう 10~12 歳頃まで続ける」のが一般的です。でも、この時期はだんだんと「親に口の中を見せるのは嫌」という気持ちにもなってきます。

さらに食生活が大きく変わり、「仕上げ磨きを頑張ってきたのに、卒業したとたんにむし歯ができた」というケースも。

「反抗期に入ってきたら、歯科医に頼みましょう。かかりつけの歯科に定期的に通い、ケアを行う習慣をつけてください」

【甘いお菓子はいつから】解禁はできるだけ遅く!口の中をリセットする習慣をつけましょう

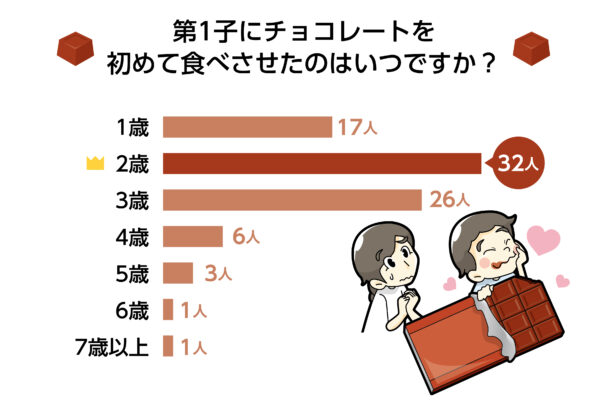

乳幼児の子育てで気になるのが「甘いお菓子はいつから食べさせてOK?」。ココハレが 2022 年に行った「パパ・ママリサーチ」では子どものチョコ解禁は「2 歳」が最多でした。

パパ・ママリサーチ|チョコレートを子どもに何歳から食べさせた?歯医者さん通いは何歳から?

甘いお菓子の解禁について、中山さんのアドバイスがこちら。

毎日飲ませるのは水やお茶がいいそうです。

「ジュースは『日曜日だけ』『おでかけしたときだけ』など、特別なことにしてみてください」

甘い物に限らず、食べたり飲んだりした後は「口の中をリセットする習慣」がとても大事です。

食事の後は口の中がねばねばしてきて歯を磨きたくなりますが、「子どもは適応能力が高い」そう。食べた後に口の中をリセットする習慣をつけていないと、「ねばねばが普通」となり、気持ち悪さを感じなくなってしまいます。

「1 回食べたら歯を磨く。磨けない時は口をゆすぐ。口の中を甘いままにしないことをしっかり教えてくださいね」

「むし歯」や「歯並び」だけではなく、「子どもの発達」を考えていきましょう

子どもの歯に関しては、むし歯だけではなく、歯並びも気になります。最近は「お口ぽかん」で知られる「口腔(こうくう)機能発達不全症」を指摘される子どもも増えています。

歯並びは歯の生え方の問題だけではありません。呼吸や舌の動きが上あごの発達に関係し、歯並びに影響します。さらに、舌の動きや位置には、姿勢など一見歯には関係なさそうな要素が影響しています。

中山さんは参加者にこう語りかけました。

乳幼児期から小学生にかけては、親が子どもの口の中をよく観察し、毎日の仕上げ磨きを楽しく行っていきます。その上で、中山さんは「歯科をぜひ活用してほしい」と呼びかけました。

「歯医者さんデビューは一般には 2 歳くらいと言われますが、歯が生え始めた時がおすすめです。『仕上げ磨きが上手にできない』『歯が抜けたのになかなか生えてこない』など、『こんなこと聞いてもいいのかな』と思うことでも大丈夫。気軽に利用してくださいね」

この記事の著者

子育て

子育て