子どもたちから奪っていた「お手伝い」の機会…すんなり引き受けてくれた理由とは?|「ママと記者やってます・67」

毎日が体力・気力勝負! 40代ママ記者による子育てコラム

ココハレ編集部員であり、40 代ママの門田がお届けする子育てコラムです。子育てに泣いて笑って、怒ってしまって反省して…、どたばたの姉妹育児をご紹介します。

ココハレで行っている子育ての取材は、自分自身の子育てを振り返る機会にもなっています。最近、お手伝いの機会を奪ってしまっていたことに気づき、長女と次女にお願いしてみました。すんなり引き受けてくれた理由とは?

これまでのコラムはこちら

子育て講演会は「反省の場」です

ココハレの「子育て」のコーナーでは、高知県内で開かれる子育て講演会を取材してご紹介しています。

親御さん向けの講演会は、土日に開催されています。自分自身が子育てを始めて、「子どもがいると、なかなか聴きにいけない」と気づいたのが、取材を始めたきっかけ。参加していない方にとって参考になればと考え、詳しくお届けしています。

講演会にはもちろん「仕事」として行っていますが、聴いている時は「一人の母親」。毎回、子育てを反省する場になっています。

例えば、こんな話を聴いた時。

「適切な叱り方ができていますか?具体的でなかったり、一貫性のない叱り方はNG。子どもの自尊心を傷つけるのではなく、見たままの状況をそのまま伝え、必ず褒めて終わるようにしましょう」

NGの叱り方、やってるやってる…。

子どもがドアを開けっぱなしにしているのを注意する場合、「ドアが開いてるよ」と声をかけ、閉めたら「閉めてくれてありがとう」でいいそうですが、何度も続くと、「何回言ったら分かるの?」と言いがち。

善は急げということで、仕事を終えて家に帰ると、早速試しています。

「時間が惜しい」は親の都合でした

子育てを反省したり、ヒントを得たりする場として、最近ありがたいのがココハレサポーターズの皆さんによる子育て座談会です。

9 月に開催した 3 人育児、4 人育児中の多子ママさん座談会で、「お手伝い」についてこんな話がありました。

橋本さん:母の手は二つだから、子どもの手も借りています。洗濯物を畳むのもそうですし、お米をといだり、「みんなができることをしましょう」で育ててます。

松本容子さん:あの「お手伝いする」って表現が良くないですよね。

橋本さん:そう!私はバイトにしてます。「1 回やって 10 円」じゃなくて、「1 週間連チャンで働いて、お金がもらえるんだよ」という。

「きょうだいが多くて、親の手が足りない」というそもそもの理由があるとはいえ、皆さん、お子さんたちにいろいろやってもらていることを知りました。

わが家というと、私は相変わらず、「自分がやった方が早い」という考え方。たまに、1 年生の次女が「お皿洗いたい」なんて言うことがありますが、平日の夜、あなたのお皿洗いに付き添うことで過ぎる時間がお母さんには惜しい…。

でも、時間を理由に、つまり親の都合で、1 年生がお皿洗いを経験する機会を奪ってしまっていたと気づきました。

将来を考えると、生活力は幼い頃から少しずつ身につけていった方がいいとも考えました。

お母さん、年だもんねー

こちらも善は急げ、なのですが、これまで「お手伝い」をあまりお願いしないまま、自分で家事を回してきてしまったので、子どもたちにとっては唐突かもしれません。

そこで、次女と 4 年生の長女に伝えてみました。

私:お母さん、これまで家のことをなるべく自分でやってきたんだけど、もう 47 歳でしょ?ちょっと体力が落ちてきたし、疲れてきたから、これからは 2 人にも助けてほしいな。

「ふーん」と聞いていた 2 人は?

次女:お母さん、47 歳だもんねー。

長女:47 歳って、年だもんねー。

次女:年だったらしょうがないよねー。

長女:分かったよ。

年齢を持ち出したのは私ですが、子どもたちに強調されると、ちょっと…。

ですが、それなりに響いたようで、その日からお皿を運んだり、洗濯物を運んだり、すんなり手伝ってくれるようになりました。

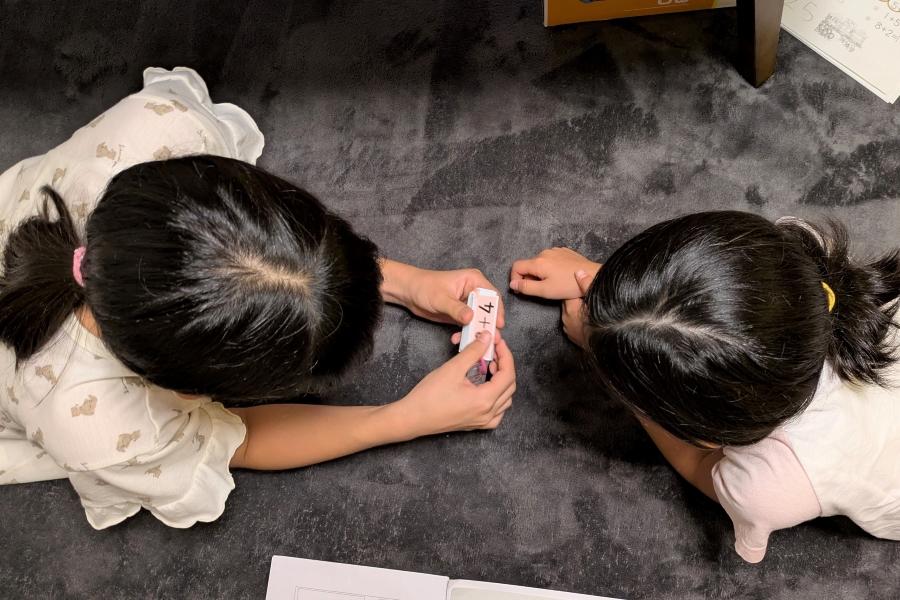

10 月に開催したココハレのハロウィンイベントでは、お手伝い係として参加してくれました。もともと長女にお願いしていたのですが、次女は「お姉ちゃんがやるなら、私も!」。

かえって足手まといになるのでは…という心配をよそに、張り切ってお仕事してくれました。

「1 年生にはまだ無理」ではなく、「まずはやってみて」ですよね。子どもを信じて、何事も経験を。またまた、反省しました。

「子育ては一人でするものではない」と聞きます。誰かに助けてもらったり、相談したり…だけではなく、専門家の発言などからヒントを得たり、親同士のおしゃべりで気づきを得たりということも含まれるのでしょう。

試行錯誤しながら、わが家に合ったやり方をこれからも探していきたいと思います。

この記事の著者

子育て

子育て