おもちゃで上手に遊べないのはなぜ?子どもに合った遊びのヒントとは?|おもちゃを使った発達支援に取り組む高知リハビリテーション専門職大学の稲田勤さんが講演しました

発達障害の子どもにどう向き合えばいい?高知リハビリテーション専門職大学の公開講座からご紹介します

「発達障害」をテーマにした高知リハビリテーション専門職大学の公開講座が 2025 年 6 月、高知市追手筋 2 丁目のオーテピアで 3 回開かれました。

発達障害のある子どもへの向き合い方、対応の仕方は、発達障害のある・なしに関わらず、子育てのヒントになるものばかり。 各講座をココハレでレポートします。

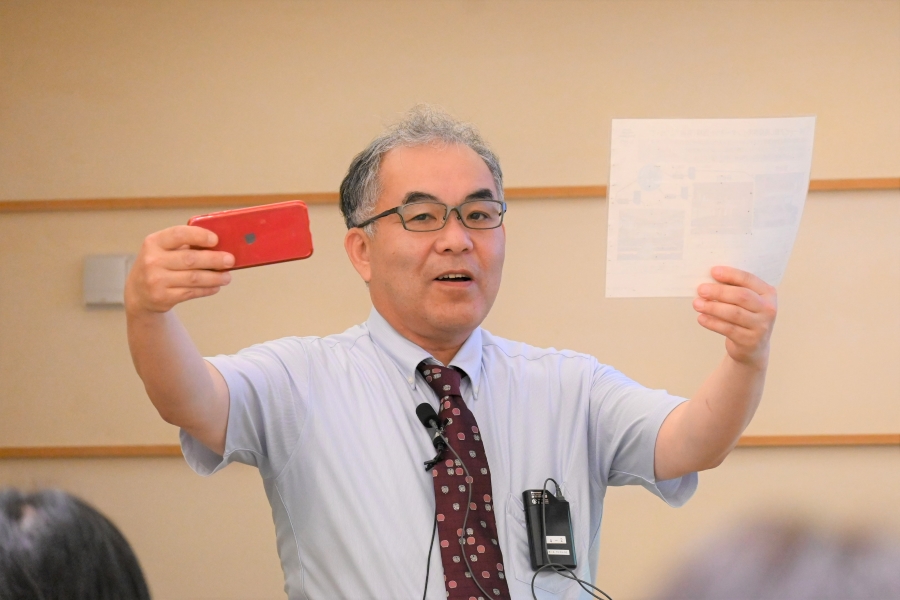

第 2 回の講師は言語聴覚学専攻の准教授・稲田勤さん。おもちゃを使った発達支援に取り組んできた経験から、「おもちゃで上手に遊べないのはなぜ?」という疑問に答えました。

遊びでは「始まり」と「終わり」の理解が必要なのだそうです。子どもに合った遊びを設定するヒントも紹介します。

目次

高知リハビリテーション専門職大学は土佐市高岡町乙にあり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を養成しています。

発達障害をテーマにした公開講座は 6 月に 3 回開かれました。

- 6 月 1 日…「発達障害の子どもの見方と対応の仕方」

- 6 月 15 日…「おもちゃで発達支援」

- 6 月 22 日…「運動がぶきっちょだったり苦手だったりするのはどうして?」

第 2 回の「おもちゃで発達支援―おもちゃが育てることばと認知―」の講師は准教授の稲田勤さん。手や指を使った細かい動作である「微細運動」の向上について研究しています。

おもちゃを使った発達支援を語る前に、稲田さんは会場にこう呼びかけました。

「発達は子どもによってそれぞれ、さまざまです。『これが正しい』とか『これが正解』はなくて、得意なことや好きなことを見つけることが大切です」

その上で、「苦手な遊びや選ばない遊びには理由がある」とのこと。「おもちゃで遊ばない」ではなく、「遊べないから、そのおもちゃを選ばない」と捉え、その理由を探り、支援を考えていくそうです。

稲田さんは国内外のこれまでの研究や、支援の現場での経験などを踏まえて紹介していきました。

おもちゃで遊ばない理由…遊びの「始まり」と「終わり」を理解できてる?

子どもがおもちゃで上手に遊べない理由の一つに「始まりと終わりが分からない」があります。遊びの始まりは「始点」、終わりは「終点」と呼ばれていて、遊びとは「始点から終点への運動」となります。

例えば、輪投げでは輪を棒に入れるところが始点で、輪が下に落ちたら終点です。

「輪投げでは輪を棒の上に持っていって離さない子がいます。これは輪投げという遊びの始点と終点が分からず、『輪を離したら楽しい』と理解できていないからなんです」

遊びの始点と終点が分かると、子どもは自分で運動を起こすようになります。さらに、終点から始点へ向かって運動を起こすようにもなります。

床に転がったボールを箱に入れる遊びを繰り返すのは「ボールを取って箱に入れる」と「ボールを取りに行って箱に戻ってくる」という二つの運動をつなぎ、連鎖させることができているからだそう。

ボール入れは始点と終点の間隔が比較的短く、子どもに分かりやすい遊びです。「型はめも同じで、おもちゃの形が『こうやって遊ぶ』と教えてくれています」

「スタッキングカップ」などと呼ばれる、カップを積み上げるおもちゃになると、始点と終点の間隔が長くなります。

「2 個積みだと作業間隔は短いですが、5 個積みとなると長くなります。積み木をいくつも積めない子は、終点が見えないからという理由かもしれません」

もちろん、始点と終点以外にも、そのおもちゃで遊べない理由は考えられます。

「大きいカップの上に小さいカップを順番に載せていくので、『大きさの恒常性』の理解に問題があると難しくなります。手の感覚過敏があり、カップに触れないのかもしれません。人間はそんなに単純じゃないということも知っておいてください」

振る、押す、引く、開ける…遊びに必要な手の動作とは

遊ぶために必要な運動機能についても紹介されました。稲田さんが挙げたのがこちら。

- 眼球運動機能…注視(じっと見る)、追視(目で追う)、全体視

- 感覚…視覚、聴覚、触覚、固有覚(筋肉や関節などを調整する感覚)、前庭覚(バランス感覚)

- 姿勢の安定性…体幹、肩、首、肘、手首、指先の順で安定していきます

- 手指の操作性…指でつまむ、押す、はじく、かき出す、手のひらで包む、握る、すくう

(リハ専門職による在宅支援の会の研究より)

姿勢の安定性は、体幹から。体の中枢が安定してはじめて、手指など抹消の部位を動かせます。「椅子に安定して座れない、1 分間じっと立っていられないと、指先の運動はできない」とのことです。

遊びで求められる手の動作について、稲田さんはおもちゃを「振る」から、絵や文字を「なぞる」まで、10 個を挙げました。

振る

手の操作性の一つ。「握る」「持つ」を持続できてはじめて、おもちゃを振れます。

押す、引く

ドアやファスナー、レバーなど。「持つ」「つまむ」などの手の操作に加えて、自分に向かう方向が意識できています。

開ける、めくる

見えない覆いの先に別の空間があることを認識できるので、開けたり、めくったりできます。

閉める

見ていた空間が物で見えなくなっても、消えてなくならずにそこにあると理解できています。「物の永続性」と呼ばれます。

外側にある物を内側の空間に移す

「外」と「内」の概念ができています。水や砂を容器に入れたり、ごみ箱にごみを入れたり、「外にある物を中に入れたくなるのは正常な発達」だそうです。

置く

握った物を目的の場所で意図的に離すこと。マグネットやシール遊び、積み木、玉転がしのおもちゃなど。

回す

ハンドルなど、物をつかんだまま、円を始点から終点まで繰り返し動かすこと。回転椅子でくるくる回るのもこの遊び。

合わせる

物同士をぴったり接するようにくっつけます。型はめ、パズル、ブロックなど、でこぼこがかちっと合わさる感覚で気づきます。レベルアップすると、折り紙や枠にシールを貼るなど、目で確認してぴったり重ねるようになります。

通す

狭い所に物を入れて、向こう側へ抜けさせる。トンネルくぐり、ビーズひも通し、着替え、ボタンなど。

砂場でトンネルを作るのが楽しいのは「いったん見えなくなった物がまた見える楽しさを覚えたから」だそう。

なぞる

対象物に自分の動きを合わせる活動。文字をなぞる、絵をなぞる動作が、消しゴムで消す、のりを塗る、はさみで切る、紙を折るなどの動作につながります。

こうして聞くと、子どもは遊びを通して、さまざまな動作を獲得しているんですね。

言葉だけが遅れる「レイト・トーカー」もおもちゃを使って支援しています

運動発達にも知的発達にも特に遅れはないのに、言葉だけがなかなか出ない…という子どもがいるそうです。「レイト・トーカー」と呼ばれ、英語圏の研究では 2 歳児の 13 %に発生すると報告されています。4~5 歳になると「特異的言語発達障害」に至るとも報告されていて、早期の発語指導が必要と考えられています。

おもちゃによる発達支援はこうした言語の領域でも使われていて、「トイ・トーク」と呼ばれています。

稲田さんは国内の研究から、おもちゃを使って発語を促す指導法を紹介しました。子どもが興味を持っているおもちゃについて、大人が動きや変化を言葉にしていくそうです。

ぬいぐるみを布団に寝かせている場面。子どもが「ウサギさん」と単語を話したら、大人が「ウサギさん、寝てるね」と子どもの言葉を広げていきます。

「寝てる」と話したら、「お布団をかけてあげようね」。「お布団」と話したら、「上手にできたね」というふうに、「どうしているのか」「何をしたのか」「どうなったのか」を加えていきます。

「保育園や幼稚園の先生は普段から意識せずに取り入れています。学問的な意義が分かると、もっと深まると思います」

「大きさを理解しにくい」「動作が不器用」…子どもの状況に合った遊びのヒントをご紹介

稲田さんは最後に、子どもの状況に合った遊びのヒントを紹介しました。「発達が気になるお子さんの場合は専門家に相談を」とのことです。運動関連は理学療法士や作業療法士、言語関連は言語聴覚士に相談できます。

遊びの始点は分かるが、終点が分からない

ボールをたたいて穴から下に落とす遊びがおすすめ。始点と終点が近いので、分かりやすいそうです。

物をたたいたり、落としたりする子どもは遊びとして楽しんでいます。「否定すると遊べなくなる」のでご注意を。

始点から終点へ、運動方向の切り替え遊びが難しい

「クーゲルバーン(玉の道)」はスタート地点にボールを置くと、玉が左右に自動で転がっていきます。目で追うことで、運動方向の切り替えが自動的に学習できます。

大きさの恒常性を理解しにくい

「スタッキングカップ」などカップを積み上げたり、入れたりするおもちゃがおすすめです。大きい順に重ねていかないとうまく積み上げられないので、試行錯誤しながら大きさを理解していけます。

手の動作が苦手

レールの上を列車が進むおもちゃや、合体ロボットのおもちゃなどスイッチが複数あるおもちゃがおすすめです。

スイッチは「押すと、ジャンプする」「指先で回すと、坂道を登る」「引っ張ると橋を通過できる」など、動作によって動きが変わると、楽しみながら動かせます。

視空間認知が苦手

視空間認知とは目から入った情報から、空間の全体的なイメージを把握する能力のことです。

苦手な場合は、色の付いた立方体の積み木を使い、お手本通りに形を作っていく遊びをします。平面に並べたり、積み上げて立体にしたりしていきます。

感覚過敏

「砂場遊びが嫌い」「靴下を履きたがらない」など感覚過敏のある子どもには、無理に嫌な遊びをさせません。

手の触覚遊びでは、押すとランプが光ったり、音が鳴ったりするおもちゃで楽しさを味わいながら、少しずつ慣れさせていく方法があります。

動作が不器用

あやとりは目と手の協調運動になります。2人で交互に形を作ることで、やり取り遊びにもなります。

折り紙も目と手の協調運動の一つ。「やっこさんは同じ作業を繰り返すと完成するので、折り紙の苦手な子におすすめ」だそうです。

お手玉、けん玉、おはじき、コマ回しなどの昔遊びでも、目と手の協調運動を育てていけるそうです。

稲田さんは最後にあらためて、「発達は子どもによってそれぞれ、さまざまです。『これが正しい』『これが正解』はありません」「その子の得意なこと、好きなことを見つけてほしい」と繰り返しました。

乳幼児期の子育てでは、同じ遊びを延々と繰り返すわが子に付き合うのがしんどい…という時期があります。子どもの遊びやおもちゃについて少し知識を得た上でわが子を見てみると、「この子は今、こんなことに興味があるんだ」「こんな動きができるんだ」と新たな発見ができ、気持ちが楽になるかもしれないと感じた講座でした。

この記事の著者

門田朋三

関連記事[子育て]

-

「呼んでも聞いてくれない」「姿勢が崩れる」「パニックやかんしゃく」「偏食が多い」…子どもの「状況にそぐわない行動」への対応は?|発達障害について高知リハビリテーション専門職大学の青木俊仁さんが講演しました

-

運動が苦手、不器用…「発達性協調運動症(DCD)」かもしれません|子どもの「運動嫌い」「体育嫌い」を防ぐには?高知リハビリテーション専門職大学の重島晃史さんが講演しました

-

「子どもが毎日ゲームばかり」でゲームを取り上げるのは正解?|発達障害の子どもたちにとってのゲームやSNS、不登校への対応について児童精神科医・関正樹さんが解説しました

-

吃音、チック、読み書き障害、不器用さ…「顕在化しにくい発達障害」について、弘前大学教授・斉藤まなぶさんが解説しました

子育て

子育て