子どもの歯磨き、頑張り過ぎないで!|むし歯予防や歯並びの悩みに取り入れたい“お口の観察・スキンシップ”とは?歯科医・中山早紀さんと練習しました

高知のお父さん、お母さんと専門家をつなぐ「ココトーク」。第2回は「歯」をテーマに開催しました

高知のお父さん、お母さんと専門家をつなぐココハレ企画「ココトーク」。第 2 回は「歯」をテーマに、歯科医の中山早紀さんが講師を務めました。

集まったのは 0~3 歳の親子の皆さん。この時期は乳歯が生える時期であり、子どもが歯磨きを嫌がる時期でもあります。

子どもの歯磨きのポイントは「親が頑張り過ぎないこと」。子育てに取り入れたいお口の観察やスキンシップを中山さんと練習しました。

目次

ココトーク第2回の先生は歯科医の中山早紀さん

ココトークは高知で活躍する子育ての専門家を講師に招くココハレ企画で、少人数の子育てセミナーを開催しています。

第 2 回は歯科医の中山早紀さんとコラボし、2025 年 7 月 13 日に高知新聞社(高知市本町 4 丁目)で開催しました。

中山さんは日本大学松戸歯学部を卒業し、高知医療センターの歯科口腔(こうくう)外科へ。現在は中山歯科医院(高知市札場)などで勤務。高知と岡山で 0 歳の赤ちゃんから 90 代まで幅広く診療しています。

参加したのは 0~3 歳の親子 9 組。お兄ちゃん、お姉ちゃんも加わり、アットホームな雰囲気で始まりました。

歯が生えていない時期からできることはたくさん!

子どもの歯を診療する中山さんには、お父さん、お母さんから歯並びに関する質問がよく寄せられます。

「子どもの顎が小さくなってきていますし、『お口ぽかん』の悩みもあります。舌を出しながら『たちつてと』を発音する子どもも増えています」

歯の大きさや歯並びには遺伝的な要素もありますが、「癖や姿勢、食事、運動なども関係します」と中山さん。歯並びでは歯だけでなく、全身を診るようにしているそうです。

たくさんの子どもたちを診療してきた経験から、「生後 0~6 カ月のまだ歯が生えていない時期から、実はできることがたくさんある」と呼びかけています。

【生後 6 カ月までの歯磨き準備期に大事にしてほしいこと】

- 感覚に慣れること

- 緩めること

- 触れること

- 姿勢

- 首を大事にする

- 声がけ

- 楽しむ

- 五感を育てる

- 「気持ちいいな」という安心感、スキンシップ

食事でしっかりと舌を動かし、お口を育てましょう!

離乳食の時期も歯並びに影響します。「舌をれろれろと動かせるようにしてあげてください」と中山さん。舌を動かすと、上顎が広がります。上顎の広がりにつられて、下顎も大きくなっていきます。

昔から「硬い物を食べると、顎が育つ」と言われてきましたが、特に 0~3 歳の頃は舌をしっかりと動かせるような軟らかい食べ物がおすすめだそう。

「早くから硬い物を食べさせると、かみ切れないので丸のみになります。舌をれろれろと動かすには、軟らかい食べ物がいいんですよ」

これには参加したお父さん、お母さんたちも「そうなの?!」という表情。

「必ずしも硬い物がいいというわけではないです。お子さんの年齢、体の発達、お口の中の状況に合わせて食べ物の形状や硬さを選んでみてください」

歩き始める前のずりばいやハイハイも、顎の成長に欠かせないそうです。

「ハイハイをすると、背骨がしっかりしてきます。すると、舌がよく動くようになるんですよ」

なるほど、歯だけではなく全身を診るというのはこういうことなんですね。

最近はハイハイをあまりせずに歩き始める子どももいるそうですが、「子どもの成長過程は一つ一つに大切な意味がある」とのこと。「ハイハイを飛ばした子どもには、遊びの中で取り入れてあげてほしい」と話していました。

歯磨きの3大困りごとは「痛がる」「口を開けない」「歯ブラシを押し出す」

歯や口と全身との関係が分かったところで、いよいよ本題の「歯磨き」へ。

中山さんが挙げた「歯磨きの3大困りごと」がこちら。

【歯磨きの3大困りごと】

- とにかく痛がる

- 口を開けない

- 歯ブラシを押し出す

ココハレ編集部員にも覚えがあります。「むし歯にさせたら大変!」と毎日、子どもを押さえて必死に磨いたなぁ。

…と感慨にふけっていると、中山さんが「皆さん、歯磨きを頑張り過ぎなんですよ!」とずばり。

「歯磨きをいくら頑張っても、むし歯ができる子はできます。歯磨きは親子のスキンシップの時間と思うようにしましょう」

歯磨きのポイントは「マインド・メンタル」と「技術」に大きく分けられます。

マインドやメンタルで大事にしたいのが「頑張り過ぎない」「力み過ぎない」。

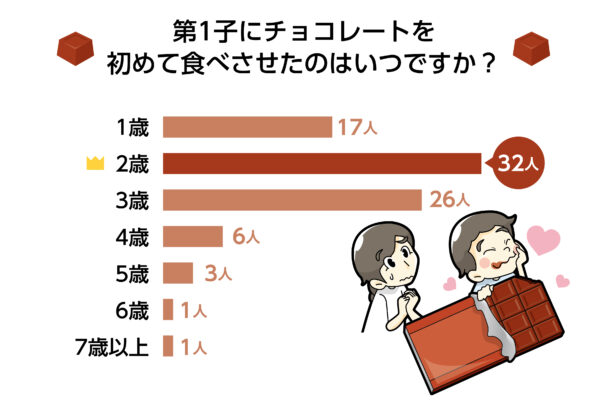

頑張らないために見直すといいのが、食生活や甘い物の取り方です。甘い物は「絶対にダメ」ではありませんが、むし歯のリスクはやはり高まるので、頻度を減らします。

食事の間隔が短いと、歯の「再石灰化」が妨げられます。再石灰化とは歯の修復のこと。ちょこちょこ食べ、だらだら食べをしていると、歯の修復が間に合わなくなり、むし歯が進行します。

「甘い物を減らしたり、食べ方を見直すと、歯磨きをそこまで頑張らなくてもよくなりますよ」

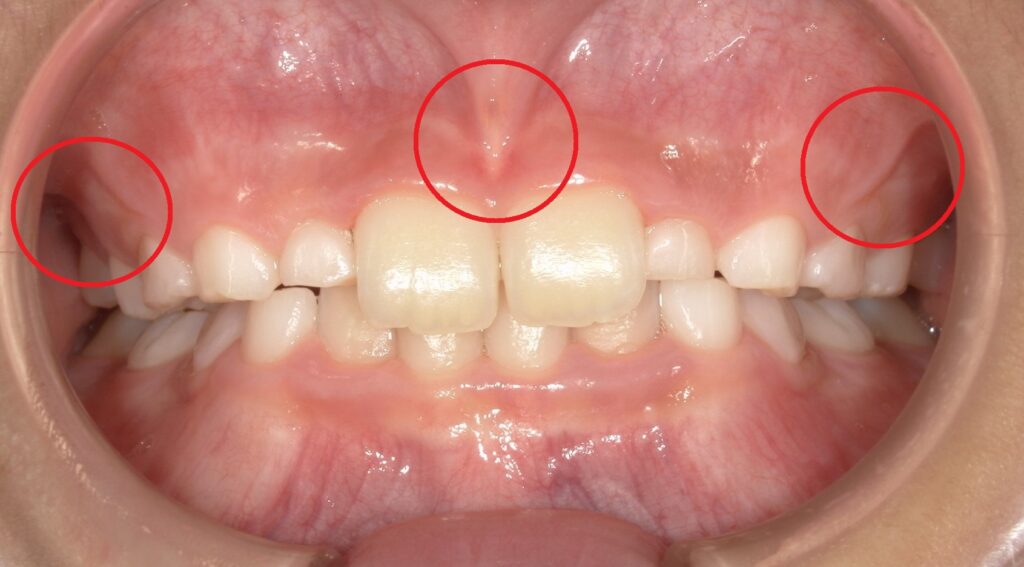

技術は、お口の観察です。歯磨きを嫌がっているのは、歯ブラシが当たって痛いのかも…ということで、把握しておきたいのが「小帯(しょうたい)」の位置です。

小帯は歯茎と唇や頬、舌の間に付いている薄い筋状の粘膜で、上唇と歯茎をつなぐ「上唇小帯(じょうしんしょうたい)」がよく知られています。

小帯の位置や数には個人差があります。さらに、年齢によっても位置や数が変わります。

歯茎や歯の生えていない所に歯ブラシが当たると痛いのは、大人も子どもも同じ。わが子の口の中をしっかり観察するのはとても大事だと分かりました。

口周りを緩めていくには?触り方を教わりました

歯磨きのポイントを学んだところで、実践です。

子どもの口周りを緩めていくには、お父さんやお母さんが日頃から触ってあげるのが一番。子どもの機嫌のいい時にお口を触ります。嫌がる様子がないようなら、指を入れて緩めてあげましょう。

歯磨きで大事なのは「信頼関係」だそうです。確かに、よく知らない人や信頼できない人が自分の口の中に物を入れてくるところを想像したら、大人でも怖い!

子どもの機嫌がいい時にスキンシップとして触ってみて、嫌がるようなら無理をしないようにしましょう。

口周りを緩める練習として、舌を動かしたり、口の中に空気を含ませる「エアーぶくぶく」で遊んだりするといいそうです。

笛のように音がなるラムネを吹いたり、風船を膨らませたり、吹き戻しで遊んだりするのもおすすめです。

歯ブラシは「がじがじ用」と「仕上げ磨き用」を用意しましょう

続いて、歯磨きの時間。日頃使っている歯ブラシを子どもたちに渡すと、にこにこと受け取ってお口に入れていました。

歯ブラシは「自分でがじがじする用」と「仕上げ磨き用」の 2 本用意します。

「自分で磨くのは好きだけど、大人が磨こうとすると嫌がる」というのも歯磨きの悩みです。

この場合、「ごろんと横になる=嫌な歯磨きをされる」と覚えてしまっている可能性もあるそう。歯磨きの時間以外にもごろんと転がして、一緒に遊んでみましょう。

大人の歯を磨かせてあげるのも、歯磨きを楽しい時間にするこつです。

「お父さん、お母さんが『楽しいな』『気持ちいいな』と磨いていたら、子どもは『何それ?』と興味を持ちます。歯磨きを楽しいものにしてあげてください」

子どもの「ちゃんと磨いた」には要注意!磨き残しが多いのは上の歯です

「子どもの仕上げ磨きはいつまで?」という質問も中山さんはよく受けています。

歯を上手に磨くには、肘を安定させて細かく手を動かすことが大事です。肘を安定できるようになるのが 9 歳頃ですが、「 9 歳で上手に歯磨きができる子はほぼいませんし、毎日頑張れる子もいません」。

「仕上げ磨きは親子のスキンシップだと思って、できれば全ての歯が生え替わる中学生くらいまで続けてほしいです」

子どもに限らずですが、下の歯のかみ合わせや外側の面は比較的磨きやすいそうです。難しいのが上の歯や歯の内側で、染め出しをすると、だいたい真っ赤だそう。

「お子さんの『ちゃんと磨いた』をうのみにせず、歯ブラシが届きにくい所を磨いてあげてくださいね」

夏の水分補給はどうしてる?甘い味、濃い味に慣れ過ぎないようにしましょう

熱い夏、熱中症予防には水分補給が欠かせません。清涼飲料水を飲んでさっぱりすると気持ちがいいですが、「歯科としてはジュースの取り過ぎには注意してほしいです」と中山さんは最後に語りました。

清涼飲料水は糖分が含まれるため、お菓子と同じように「甘い物」となります。むし歯を予防するため、歯磨きを頑張り過ぎないようにするためには、飲む頻度やタイミングを見直すといいそうです。

「むし歯を予防するために甘い物や濃い味付けに慣れ過ぎないようにしていくことは、将来の生活習慣病予防にもつながります。歯磨きも食生活の見直しも、気づいた時から始めると、ちょっといい未来が始まります。ぜひご家庭で取り組んでみてください」

「フッ素は使った方がいい?」心配な時はかかりつけの歯科医師に相談を!

最後に参加者から寄せられたフッ素に関する質問について、中山さんに聞きました。

フッ素入りの歯磨き粉は何歳から使ったらいいですか?

「フッ化物の濃度により、0 歳から使える歯磨き剤もあります。フッ素は必ずしも使わなければいけないというわけではなく、お子さんの生活習慣やお口の中の状況にもよります。かかりつけの歯科の先生に相談してみてください」

園でフッ素洗口を週 1 回行っていますが、安全なのでしょうか。子どもが誤って飲み込んでしまったらと思うと心配です。

「フッ素洗口は適切な濃度と使用方法を守れば、安全性に問題はないとされています。親御さんが不安な点を解消し、納得して実施することが大切です。かかりつけの歯科の先生や園の先生と相談してみてはいかがでしょうか。

誤って飲み込まないために、ぶくぶくうがいが上手にできることも大切です。水を入れない『エアーぶくぶく』でもいいので、右の頬だけ、左の頬だけ、上の前、下の前というふうに家で練習してみましょう」

ココトークではこれからも、少人数のセミナーを企画していきます。「こんなことを学びたい」というリクエストがありましたら、ぜひココハレ編集部までご連絡ください!

この記事の著者

子育て

子育て