発達障害とは「生活障害」。生活のつまづきを軽減する支援を|精神科医・田中康雄さんがオンラインで講演しました

発達障害を長く診察してきた医師の思い、願い…高知ギルバーグ発達神経精神医学センターのシンポジウムから紹介します

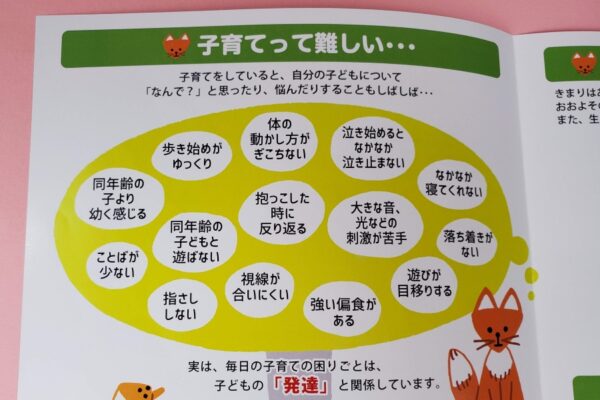

発達障害について、早期発見・支援が大切であるという考え方が広まり、高知県内でも子どもに関わる職種の人々が取り組んでいます。

あらためて、私たちは「発達障害」をどう捉えていけばいいのでしょうか。発達障害の子どもたちを長く診察してきた札幌市の精神科医・田中康雄さんが、高知ギルバーグ発達神経精神医学センターのシンポジウムで講演しました。

田中さんは発達障害を「生活障害」と捉え、親子と対話を重ねながら、生活のつまづきを軽減していく支援を続けています。医師として診断や治療を行いながら、「生活の応援者としてありたい」と語る田中さんのお話を紹介します。

目次

シンポジウムは高知ギルバーグ発達神経精神医学センターの主催で、 2022 年 10 月 10 日にオンラインで開かれました。乳幼児の発達で気になる兆候を見極める視点「ESSENCE(エッセンス)」を提唱したクリストファー・ギルバーグ教授と、田中さんが講演。ディスカッションも行いました。

ギルバーグ教授の講演はこちら 乳幼児の発達で気になる兆候「ESSENCE」とは?提唱したクリストファー・ギルバーグ教授がオンラインで講演しました

田中さんは国立精神・神経センター精神保健研究所の児童期精神保健研究室室長、北海道大学大学院教授などを経て、現在は札幌市にある「こころとそだちのクリニック むすびめ」で院長を務めています。

発達障害の子どもたちを長く診察し、ギルバーグ教授の著書も翻訳・監修しています。

シンポジウムでは「発達が気になる子どもと“出会う・関わる・共に育つ”」と題し、講演しました。

「僕は聞き取り障害で、彼は構音障害」5歳の男の子との面談を、診療の基盤に置いています

田中さんは講演の冒頭で、5 歳の男の子との面談を振り返りました。

男の子には構音障害(言葉を正常に、はっきりと発音できない状態)がありました。部屋に入ってきた男の子が田中さんに話し掛けましたが、聞き取れたのは「あぅあー」などの言葉でした。

遅れて入ってきた母親が田中さんにこう伝えました。「『こんにちは』と言ったと思います」

「僕には彼の言葉が聞き取れないけれど、お母さんには聞き取れる。つまり、お母さんにとって男の子は構音障害ではないんですね」

面談では、母親が通訳となり、田中さんと男の子が話しました。

「これは単純に、僕が聞き取り障害なのではないかと。お母さんがバイリンガルであり、男の子の真の応援者であり、彼をサポートしている。お母さんにしてみたら、僕のような聞き取り障害こそ治してほしいのではないでしょうか」

20 年以上前というこの面談での経験が「僕の診療のベースにある」と田中さんは語りました。

発達障害とは?生活につまづきがあるがゆえに、自己評価が低くなってしまうことが問題です

「発達障害」という言葉は広く浸透していますが、言葉から受ける印象が誤った理解につながっている面もあります。

「発達障害とは、『発達がうまく進んでいない』というイメージからの言葉です。しかし、子どもたちは発達し続けています」

田中さんは、発達障害を「生活障害」だと説明しました。個人の発達特性が生活の中でうまく生かされていないため、生活につまづきが生じ、生きづらさを感じている、という捉え方です。

「生活につまづきがあるがゆえに、本人の自己評価を周りの人が落としていっている。それこそが問題です。発達の特性を小さくするのではなく、生活の中でプラスに持っていくことが支援の目標です」

初対面の人にプライベートを話せる?子どもとの関係づくりは焦らず、時間をかけて

子どもとの関係づくりでは、特性を手掛かりに、適切な距離を維持しながら、話をしていくそうです。

「子どもはそもそも相談する意欲に乏しいですし、自分の問題に気が付いていないこともあります。他者に対する警戒心、緊張感、不信感、自分が評価されることへの不安もあるでしょう。初めて会った人にプライベートなことを話していいのかという思いもあるし、話してどうなるのと感じているかもしれません」

例えば、子どもに「夢はある?」と尋ね、「あるけど、言いたくない」と返ってきました。無理に聞き出すのではなく、こう伝えるそうです。

「言いたくないのは、そりゃそうだよね。夢があるって聞けて、うれしいな」

子どもを一人の人間として尊重し、敬意を払い、ずかずか入り込むようなことは自重する。その子への興味、関心をきちんと伝えながら、分からないのに興味を持っているふりをするなど、変に迎合することはしない――。

「医療の場所に『来てよかった』とまでは思えなくても、『来るべきじゃなかった』とは思わせない。子どもとの関係構築は焦らず、時間をかけています」

24時間365日わが子と一緒にいる。親だとはいえ、すごいこと

子どもの発達のつまづきに対して、親や家族は次のような思いや状況にあると、田中さんは紹介しました。

- わが子への理解不足や関わり方に誤りがあったと、自分を責めている

- 子どもの思いと自分の思いが重ならないことにイライラしている

- 家庭内で孤立した雰囲気になっている。家族としてのまとまりがなく、ぎくしゃくしている

- 周囲から批判されていないか不安になっている

信頼に値する支援者に出会えず、途方に暮れているかもしれません。

「診察室で、僕がその子と関わるのは 10 分、20 分。親御さんは 1 日 24 時間、365 日で、僕だともたない。いくら親だとはいえ、これはすごいことなんです。すごいことだと伝えながら、その子の発達の特性を探り、どうすれば生きやすくなるかを応援する。生活障害を軽減する支援を探るのが僕の仕事です」

「主役は子どもですが、親や家族にも元気になってもらうことも大切」と田中さんは語りました。

強く求められる早期診断…戸惑いを感じながら

発達障害の子どもたちへの支援は早くから始めた方がいいと言われています。一方で、早期診断・対応を強く求められることへの戸惑いがずっと続いていると、田中さんは打ち明けました。

「『差異を重視しよう』と言いながら、発達障害か否かという二項対立を基盤にした早急な結論に縛られているように思います。そんな簡単に『こうだ』とは言えませんし、複雑な脳のタイプの人に『えいやっ』と診断するのは本意ではありません」

診断名が付くことで、その子の特性を関係者が共有できるという面はもちろんあります。「親のしつけの問題だ」「本人のやる気の問題だ」などと心ない言葉を言われることも防げますし、対応策を考えるきっかけと覚悟ができるという点でも「意義がある」と田中さんは語ります。

診断名が付く意義を踏まえながら、「診断名と生きづらさがぴたっとは重ならない」と感じています。

「当事者は、『自分の障害が今の生活の生きづらさにつながっている』と思うよりも、『自分に何かしら非がある』と理解しているように思います。自分が力を発揮できないこと、周囲から期待されていることがかなわないこと、自分でも何をどうしていいか分からないことに困っているのです」

「診断する=支援を始める」ではありません。

「本人や家族にとって、診断されることは人生の一大事です。その診断名が本人や家族に益あるものになっているでしょうか」

「診断は急がなくても、支援は急ぐべきです。診断基準のどれか一つに当てはめ、名称を特定することよりも、その子を複合的に理解した上で、発達支援、生活の応援、家族や関係者へのねぎらいと具体的対応を急ぐべきです」

子どもを複合的に理解する上で、ギルバーグ教授が提唱したESSENCEは「有益な概念になっている」と語りました。

人は必ず成長し、変化します

精神科医として、子どもと親、家族に出会い、関わっていくことについて、田中さんは丁寧に言葉を紡いでいきました。

講演の最後に挙げたのは「共に育つ」。発達障害と診断された、ある少女とのエピソードを紹介しました。

少女はもともと、優しい子どもでした。いじめられ、反撃していじめられる側から脱出した体験から、相手を力で統制していくようになりました。不注意や衝動性があり、頼まれると「いや」と言えない一面もあり、学校ではトラブルを抱える「問題児」と見られていました。

田中さんは少女に「バウムテスト」を行いました。紙に鉛筆で 1 本の木を描いてもらい、その人の内面を理解していく検査です。「実のなる木を 1 本描いてください」と伝え、少女が描いたのは切り株でした。田中さんは驚きながらも、切り株から芽が一つ出ていたことに希望を持ちました。

後に再会した少女は、自分の特性を理解し、夢に向かって歩んでいました。「時間がたって、あの芽が大きくなったんだな」と田中さんは感じました。

「どのような課題を抱えていても、人は必ず成長し、変化するものです。人の可能性は信じてよいということを、彼女との再会から学びました」と振り返った田中さん。最後にこう語り掛けました。

「人は人の生活にどれほど介入できるのか、人の心にどれほど近づけるのか。僕は年を経るほどに、自信を失っています。それでも、医学的判断を下し、医学的対応を行う役割に身を置き続けながら、生活の応援者でありたいと願っています。精神科臨床とは、その人の生活を大切にすることから生まれたものだからです」

この記事の著者

子育て

子育て