「呼んでも聞いてくれない」「姿勢が崩れる」「パニックやかんしゃく」「偏食が多い」…子どもの「状況にそぐわない行動」への対応は?|発達障害について高知リハビリテーション専門職大学の青木俊仁さんが講演しました

発達障害の子どもにどう向き合えばいい?高知リハビリテーション専門職大学の公開講座からご紹介します

「発達障害」をテーマにした高知リハビリテーション専門職大学の公開講座が 2025 年 6 月、高知市追手筋 2 丁目のオーテピアで 3 回開かれました。

発達障害のある子どもへの向き合い方、対応の仕方は、発達障害のある・なしに関わらず、子育てのヒントになるものばかり。 各講座をココハレでレポートします。

第 1 回の講師は言語聴覚学専攻の准教授・青木俊仁さん。「呼んでも聞いてくれない」「姿勢が崩れる」「パニックやかんしゃくを起こす」「偏食が多い」など、状況にそぐわない子どもの行動への対応について紹介しました。

目次

高知リハビリテーション専門職大学は土佐市高岡町乙にあり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を養成しています。

発達障害をテーマにした公開講座は 6 月に 3 回開かれました。

- 6 月 1 日…「発達障害の子どもの見方と対応の仕方」

- 6 月 15 日…「おもちゃで発達支援」

- 6 月 22 日…「運動がぶきっちょだったり苦手だったりするのはどうして?」

第 1 回の「発達障害の子どもの見方と対応の仕方」の講師は准教授の青木俊仁さん。子どもの声や読み書き、言葉の発達の遅れ、特別支援学校での摂食・嚥下指導などを専門に研究しています。

「見通しのない状況」とは?「そわそわ」「イライラ」を体験しました

講座の冒頭、青木さんは突然、講師席に無言で着席しました。会場前に映されたパソコンの資料は切り替わらず、「処理中」を示す丸いマークがぐるぐると回るばかり。

受講者は青木さんの様子をそっとうかがったり、手元の資料をめくってみたり。ココハレ編集部員は最初、「パソコンの不具合?大丈夫かな」と心配し、だんだん「ちゃんと理由を教えてくれたらいいのに…」という気持ちになりました。

会場がそわそわ、イライラしてきたところで、青木さんが「見通しのない状況を強制的につくってみました」と“ネタばらし”。会場は「なーんだ、そうだったのか」という雰囲気となりました。

見通しのない状況というのはストレスになります。大人は「理由は分からないけれど、講座が始まらない」という状況にストレスを感じながらも、適切な行動を取って静かに待てます。

「子どもは『この状況、環境でやっていいこと』を判断できないので、自分の好きなことをします。見通しを持たせるとちょっと楽になることを知ってください」

「発達障害」は診断名ではありません

講座が無事始まったところで、青木さんはまず、発達障害について解説しました。

発達障害は脳の機能の障害に伴って生じるもので、主に次の三つです。知的な遅れを伴う場合もあります。

- 自閉症スペクトラム(自閉スペクトラム症、ASD)…「社会性の障害」「コミュニケーションの障害」「想像力の障害」を併せ持っているが、それぞれの障害の重症度はまちまちで、さまざまなバリエーションがある

- 注意欠如・多動性障害(注意欠如・多動症、ADHD)…「不注意」「多動性」「衝動性」の三つの特徴を併せ持っている人もいれば、「不注意だけ」「多動性と衝動性だけ」という人もいる

- 学習障害(LD)…全般的な知的発達に遅れはないが、学習に必要な「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する(算数)」「推論する」の一部に困難さがある

「発達障害」は実は行政用語で、医学的な診断名ではありません。医学的診断名は「神経発達症群」や「神経発達障害群」となり、定義も同じではないそうです。

例えば、知的障害(知的発達症)は「神経発達症群」には含まれますが、行政が定義する「発達障害」には含まれません。これは、知的障害のある人への対応が知的障害者福祉法に基づいて行われるためです。

医療と教育や行政とで発達障害の定義が異なる場合もあります。医療での学習障害の定義は「読む」「書く」「計算する(算数)」の三つのみ。「同じ学習障害のことを話しているつもりが、異なる概念で話している可能性がある」そうです。

発達障害の診断は必要?子どもの行動を「発達障害のせい」にしないで

例えば、インフルエンザの診断では検査キットを使い、結果が「陽性」と出たら診断されます。しかし、発達障害は明確に「ある」か「ない」かというものではありません。

「発達障害は、その障害を持った人によく見られる症状や行動などが一定の割合以上認められ、かつそれが一定の期間以上持続している場合に診断されます」

例に挙げたのがADHDの診断基準の一部です。「不注意」がこちら。

- 細部を見過ごしたり、見逃してしまう。作業が不正確。

- 講義、会話、または長時間の読書に集中し続けることが困難。

- 話しかけられた時に、聞いていないように見える。

- 課題を始めるが、すぐに集中できなくなる。容易に脱線する。

「自分にも当てはまるという方もいるのでは?」との問いかけに、受講者の皆さんもうなずいていました。

発達障害の「よく見られる症状や行動」とは、「その障害を持っていれば必ず見られるもの」ではなく、「その障害を持っていなければ見られないもの」でもありません。つまり、「割と誰にでも認められる行動です」と青木さん。

診断が必要だと判断される場合は次の通りです。

- 行政や福祉のサービスを受けたい時

- 薬による治療が必要な時

- 子どもがなぜ困難さを抱えているのか、家族や本人が納得したい時

これらに当てはまらない時は「診断を受ける必要性は少ない」そうです。

「不必要に診断を受けると、子どもの行動や困難さを発達障害のせいにしてしまうかもしれません。発達障害だからその行動を起こしているわけではなく、発達障害でなくても起こります。診断をレッテル貼りにせず、子どもの特性を知ることが重要です」

「問題行動」とは「大人にとって都合が悪い行動」…「状況にそぐわない行動」と捉えて環境を変えましょう

「かんしゃくやパニックを起こす」「じっと座っていられない」など、発達障害の特性による子どもの行動は「問題行動」とも呼ばれます。青木さんはこの呼び方にも疑問を感じています。

「『問題行動』と呼ばれる行動の多くは、対応する大人にとって問題のある、都合の悪い行動です。つまり、その行動を起こす子どもに原因があると考えていることが多いんです」

行動分析学では「人の行動には必ず、環境的な要因がある」と考えます。子どもの「問題行動」ではなく、「状況にそぐわない行動」と捉えると、子ども自身でなく、その行動を起こさせる環境に焦点を当てられます。

「状況にそぐわない行動に対して、『叱る』『罰する』『頑張らせる』が不適切な行動 3 選です。子どもの特性は叱ったり、罰したり、頑張らせたりしても改善しません。子どもを変えさえるのではなく、環境を変えることで子どもは変わります」

環境を子どもに合わせるために、子どもの特性に環境がどう影響しているかを理解していきます。

例えば、教室で姿勢が悪く、じっと座っていられない子どもがいるとします。「姿勢が悪い。ちゃんと座りなさい」と叱っても、改善しません。

青木さんは考えられる要因を挙げました。

- いつまで座っていたらいいのか、見通しがなくて不安

- 教室の蛍光灯の光がまぶし過ぎる

- バランスが悪くて姿勢を保てない

- 勉強の方法が分からず、授業についていけない

「大人は子どもに『こういうふうになってほしい』と積極的に働きかけがちですが、受け身が基本です。状況にそぐわない行動を観察し、その理由を推定し、対応をします。そして行動の変化を観察し、改善していない場合や別の行動が出現した場合は、また観察して理由を考えてください」

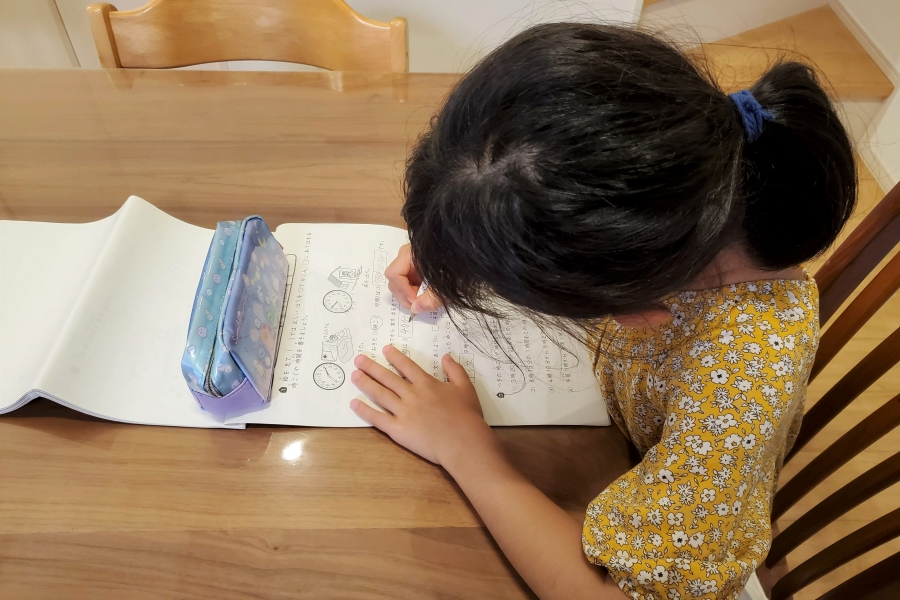

「ちょうどいい課題」で成功体験を積み重ねてください

発達障害のある子どもには、子どもの行動を理解しながらの対応が必要となります。

環境調整として、部屋に仕切りを設けたり、見通しが持てるように時間の長さやスケジュールを絵で伝えたりといった「構造化」があります。

また、「ちゃんとしなさい」という曖昧な指示ではなく、「③の問題をノートに写しましょう」と具体的な指示をしたりということも行われています。

日々の子育てに取り入れたいと感じたのが「成功体験の積み重ね」。ポイントは「課題の難易度」です。

「大人はしばしば、『できない』を『できる』に変えることを目指して、子どもに繰り返し練習させます。ですが、課題が難しいと、失敗体験が増えてしまいます」

高い目標を目指すのではなく、「仲間と一緒に取り組んだり、大人の支援があればできる」というレベルがちょうどいい課題だそうで、「発達の最近接領域」と呼ばれています。

「大人が支援しながらできるようにすると、成功体験となり、1 人でできる領域が広がります。その子の発達の最近接領域に合った課題を積極的に手伝ってあげてください」

状況にそぐわない行動への対応は?ポイントをご紹介

青木さんは最後に、「状況にそぐわない行動」を六つ挙げ、対応を紹介しました。「発達障害があるから起こす行動」ではなく、「誰もがやっている行動」です。

①絵本を読んでいるのに聞いてくれない

子どもが読み聞かせをちゃんと聞いてくれない理由の多くがこちら。

- 話が理解できない、興味がない

- 話がいつ終わるか分からない

目標を「絵本を聞いてもらうこと」とせず、「読み聞かせの習慣化」とします。

「いつ始まっていつ終わるか」という見通しが立ちやすくなると、「分からない」という状況でも我慢できるようになるそうです。「時間を決めて読み聞かせをする」「最初は短い本を選び、子どもが聞いていなくても最後まで読む」などの対応を取ってみてください。

②パニックやかんしゃくを起こす

パニックやかんしゃくは思い通りにならないこと、理解できないこと、不安や恐怖を強く感じることなどが生じた際に、対処が全くできない状態に陥ることです。

「人は言葉が役に立たなくなると、行動に移ります。その場から離れたり、物を投げたり、大声や奇声を上げたり。その最たるものがパニック、かんしゃくです」

パニックやかんしゃくは起きると止められなくなるので、子どもの気持ちを代弁したり、クールダウンできる場所を設けたりして予防します。

実際に起きたら、けがをしないように注意しながら見守ります。泣き方など雰囲気が変化したら、気持ちを切り替えられるように声がけをします。「すごく体力を使うので、そのまま寝ちゃうこともあります」

ちなみに、子どもに周囲を気にしているそぶりがある場合は「パニックやかんしゃくではない」そう。見極めのポイントがこちら。

- 声がけをすると泣き方が激しくなる

- 大声で泣きじゃくっているが、ちらちらこちらの様子をうかがっている

「子どもは大人の出方を冷静に見ているので、対応すると“思うつぼ”。けがに注意して、気づかれないように様子を見ながら、落ち着くまで無視しましょう」

③呼んでも聞いていない

「呼んでも聞いてくれない」の具体例がこちら。

- 名前を呼んでも返事をせず、黙々と遊び続ける

- 指示をしてもやろうとしない

- いくつか指示をすると、できても最初のひとつだけ

「おかしいな」と思ったら、まずは難聴がないかを確認します。軽度の難聴が見逃されていたケースや、滲出(しんしゅつ)性中耳炎で聴力が低下しているケースがあるそうです。

聞こえに問題がない場合は、脳の処理容量を考えます。おもちゃで遊んでいる時に「お風呂に入りなさい」と声をかけても無視される場合は、頭の中がおもちゃでいっぱいになり、他の情報を入れる容量がないのかもしれません。

そんな時は子どもに近づき注意を向けさせると、頭の中のおもちゃの割合がぐっと下がります。

脳の処理容量は夢中になっている時や焦っている時、思い悩んでいる時にいっぱいになりがちだそうです。

④姿勢が崩れる

姿勢が悪いと、やる気がないように見えますが、「姿勢が悪い子どもは、やる気がなく怠惰なだけでしょうか」と青木さん。

体幹が弱くて姿勢の維持が難しい場合も、脳の処理容量が関係している可能性があります。

「勉強に集中すると、姿勢を保つことに意識が向きません。『姿勢をよくしなさい』と指示すると、今度は姿勢を保つことで頭の容量がいっぱいになり、結果として勉強に意識が向きにくくなります。だらしなく見えてもやるべきことはやっている時は『頑張ってるんだな』と見守ってあげましょう」

体幹の弱さがあまり感じられない場合は、次の理由が考えられます。

- 勉強の難易度が高く、ついていけない

- 勉強に興味がない

- 能力が高過ぎて勉強がつまらない

だらしなく見えて、やるべきこともやれていない時は勉強の難易度を調整しましょう。

⑤予定の変更があると、ひどく怒る

「人は見通しの立たない環境では不安になる」という体験は講座の冒頭でできました。急なスケジュール変更が苦手な子どもには「予定が変更になることがあると前もって知らせる」ことが大事です。

さらに、変更の仕方を決めておき、変更があれば、スケジュールボードで『予定』と『変更する予定』を視覚的に知らせます。

「学校では『その子 1 人のために対応することは難しい』と言われることがありますが、道路の案内標識のように視覚的に見通しを立てる手段は、みんなが使っています。その子のために行っていることがみんなのためになると知ってください」

⑥偏食が多い

好き嫌いへの対応は子育ての悩みの一つ。「同じものしか口にしてくれない」「バランス良く食べてくれない」と困っている方も多いのでは。

「皆さん、自分の嫌いな食べ物を料理して出しますか?」と青木さん。子どもの偏食を心配しながら、大人は都合よく避ける…なんてことも。

偏食には「特定の食べ物の感触が苦手」といった感覚異常が要因となってることもあります。偏食が多い場合は、栄養バランスよりも摂取カロリーを考えていきます。

「枝豆とフライドポテトしか食べない子どもがいましたが、健康に問題はありませんでした。摂取カロリーが維持できていて、健康上の問題がなければ、好きな物をしっかり食べさせてください」

健康上の問題がある場合は、必要な栄養素が摂取できる食べ物を検討していきましょう。

青木さんは最後に、「発達障害を特別視しないでほしい」と呼びかけました。

「状況にそぐわない行動は、適切でない環境が要因で生じますし、発達障害の子どもだけでなく、みんなやっていることです」

「発達障害は状況にそぐわない行動を他の人より出やすくしているに過ぎません。子どもの行動と子どもを取り巻く環境をよく観察し、評価し、理解して、その子に合った対応を見いだしていってください 」

この記事の著者

子育て

子育て