「友達に手を上げる」「勉強しない」「うそをつく」…子どもの“困った行動”への関わり方|全ての「学びの土台」となるものは?鳴門教育大学教授の久我直人さんが講演しました

子どもが小学校に入ると、「勉強についていけてる?」「友達とうまく付き合えてる?」というふうに親の気がかりは変化します。子どものクラスの様子も気になりますよね。

「友達にすぐ手を上げる」「勉強をしない」「うそをつく」など、子どものいわゆる“困った行動”に、大人はどう対応すればいいでしょうか。

鳴門教育大学教授の久我直人さんは元小学校の先生。「全ての学びの土台になるのが、自分に対する信頼」と語っています。

「自分に対する信頼」は子どもの中でどう育まれるのでしょうか。家庭でも取り入れたい親子の関わりを紹介します。

目次

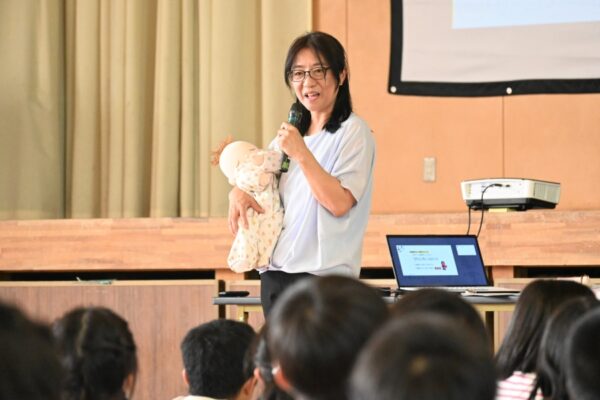

久我直人さんは鳴門教育大学の高度学校教育実践専攻長で、学校づくりマネジメントコースの教授。学校経営や学級経営の実践をテーマに研究しています。

公立学校教諭として小学校や教育委員会などで勤務した経験も生かし、学校に出向いて先生たちの悩み相談に乗ったり、指導のアドバイスを行ったりもしています。

今回の講演会は 2025 年 10 月 10 日、高知市横浜新町 5 丁目の横浜新町小学校で、PTA人権講演会として開かれました。

友達に暴力を振るう…「どうせ俺なんか」が口癖だったA君

講演で久我さんは、小学校教諭時代に出会ったA君のエピソードを紹介しました。A君は体が大きく、友達にすぐ手を上げる男の子でした。「やんちゃ」「先生の言うことを全く聞かない子」とされ、4 年生で久我さんが担任を務めました。

久我さんは初日、A君と目を合わせることから始めました。「1 年間よろしくね」「うん」という短いやり取りでしたが、「かわいい目をしていた。これは大丈夫だと思いました」。

A君の口癖は「どうせ俺なんか」でした。久我さんはA君に「クラスのみんなの教科書を教室まで運んでほしい」とお願いしました。

「体が大きくて力もあるから、教科書の束を二つ持ってくれました。教室に着くと、引き出しからはさみを持ってきて、教科書の表紙を傷つけないようにひもを切ってくれました」

これまで「暴力」として表れていたA君の強さが、いい形で発揮されました。久我さんは「力があるね」「優しいね」と声をかけました。

その後、A君は久我さんが荷物を持っていると、代わってくれるようになりました。体育の時間に久我さんの到着が遅れた際には、「準備運動をしよう」「先生がサッカーするって言ってたから、コーンを出しとこう」と率先して動いてくれました。

5 月に入ったある日、休み時間に久我さんが丸付けをしていると、A君がそばに立っていました。いつもと目が違っていました。「どうした?」「言うとすっきりするよ」と声をかけると、A君は答えました。

「ゆうべ、母ちゃんにぶん殴られた」

前日の夜、A君はお母さんがスーパーで買ってきたポテトサラダをトレーからお皿に移しました。それを見た母親に「皿を汚すんじゃないよ。仕事が増えるだろ」と怒られ、殴られたそうです。

A君の口癖「どうせ俺なんか」には理由がありました。「何をしても怒られ、たたかれ、傷ついてきたから、『どうせ俺なんか』。何か嫌なことがあると、手や足が出ていたんですね」

久我さんはその後も、A君にお手伝いを頼み、声をかけました。「A君と同じクラスになりたくない」と話していた同級生は「A君、優しくなったね」と見方を変えました。

「人にはエネルギーがあり、心には善と悪が存在する」と久我さんは語ります。「暴力」として表れていたA君のエネルギーは、人に認められ、人を信じられた経験で「優しさ」に代わりました。

「『この子は将来どうなる?』と言われていたA君ですが、ちゃんと大人になりました。高校の時に送ってくれた年賀状にプリクラが貼ってあって、『彼女ができた』『嫌われもんじゃなくなった』と書いてあったのを覚えています」

「勉強しなくて大丈夫。俺、天才だから」…やる気がわかず、成績不振だったB君

久我さんが続いて紹介したのは、中学生のB君のエピソード。久我さんの友人が担任を務めていました。

B君は学習へのやる気が全く見られませんでした。週に 3 日は学校に遅刻。担任の先生に「勉強しろ」と声をかけられると、「大丈夫。俺、天才だから」と返す子でした。

2 年生の 1 学期のテストは「 200 人中 200 番」。それでも「やればできる」と意に介さないB君を見かねて、担任の先生はあえて厳しい言葉をかけました。

「『やればできる』と言ってやらないやつは、能力がないと同じ。悔しかったらやってみろ」

先生の言葉にB君は怒り、スイッチが入りました。猛勉強を始め、3 学期にはなんと、学年最高点を取りました。

B君のエピソードを聞いた久我さんは「人間って何なのか」と考えました。

「どの子も素晴らしいものを持っていますが、磨かないと光らない。磨くのは親でも先生でもなく、自分なんですね」

子どもたちにはこんな話をするそうです。

「君たちの中には『優しい自分』もいるし、『優しくなれない自分』もいる。『頑張る自分』もいるし、『怠け者の自分』も『自分勝手な自分』もいる。どれも持ってていいけど、どれを表に出すかで、本当は来るはずの幸せが逃げちゃうかもしれないよ」

子どもにとって大切な「学び」。全ての学びの土台になるのは「自分に対する信頼」だそうです。

「自分に対する信頼」は保護者からの愛情や、周囲の人から認められていることで育まれます。

「自分を信じられると、他人を信じられるようになります。保護者から愛情を持って育てられ、先生や友達に認められる。愛着形成が人間にとって大きな力になります」

「親の愛情」とは?ミカンの皮をむいてあげる?あげない?

「親の愛情」について、久我さんはある高校生のエピソードを紹介しました。成績は優秀でしたが、生徒同士のトラブルで退学しました。

高校生の親はわが子が小学 1 年生の頃から、子ども同士のトラブルがあると、「あの子とは合わない」「クラスを替えてほしい」と学校に訴えていたそうです。

「学校での子ども同士のトラブルや葛藤は人間関係の調整や気持ちを伝え合うことを学べるチャンスなんですが、この子は親に摘まれてしまった。わが子への愛情と甘やかしがまざってしまったんです」

「愛情」と「甘やかし」の違いは?久我さんはこんな問いかけをしました。

「あなたは 5 歳の子どもの親です。こたつの上にミカンがあり、子どもが『食べたい』と言いました。あなたはミカンの皮をむいてあげますか?それとも、子どもにむかせますか?」

5 歳だとまだまだむいてあげたい年頃ですが、久我さんは「むいちゃダメ」と語りました。

「親の愛情とは、子どもの自立支援です。親が死んだ後も子どもが幸せに生きられるようにするにはどうすればいいか。教え過ぎると、何でも『教えて』となります。親が手を出すところと、手を出しちゃいけないところを峻別(しゅんべつ)してください」

うそをつき、物を盗っていたC君…愛着形成は挽回できます

「自分に対する信頼」を子どもに育んでいくのが「愛着(アタッチメント)」。「特定の対象との情緒的な絆」とも説明されます。

子どもが危機に直面したり、恐れや不安を抱いた時に、特定の対象に近づき、安心感を得ようとする行動が「アタッチメント行動」です。乳幼児期は成長とともに養育者の元を離れて遊びます。不安になると養育者の元に帰って安心し、また離れていき…ということを繰り返します。

愛着は乳幼児期に形成されますが、「年齢を問わず、挽回できる」と久我さん。担任を受け持った小学 5 年生のC君とのエピソードを紹介しました。

C君には「うそをつく」「物を盗る」という問題行動がありました。万引も繰り返しました。生育歴をひもとくと、母親は生活も精神的にも大変な状況で、C君の安全基地になれていないことが分かりました。

C君が問題を起こすたび、久我さんは一緒に謝りました。「いろいろあるけど、先生はC君の味方になるよ」と伝え、C君は落ち着きました。

しかし、先生には限界があります。進級して担任を外れると、これまで通り関わることはできなくなります。久我さんは「やはりお母さんが安全基地にならなければ」と考え、こう依頼しました。

「お母さん、1 週間に 10 分だけ、C君に時間をあげてほしい」

お母さんは日曜日になると、C君を膝枕し、耳掃除をするようにしました。10 分というわずかな時間でしたが、C君は月曜日、いい表情で登校したそうです。

「今は共働き社会です。わが子にどうしても時間がかけられないという親御さんも多いでしょう。短時間でも、子どもが『自分は親に愛されている』という確信が持てれば十分。人間の心はとてもしなやかなので、愛着形成は何歳になっても挽回できます」

子どもが成長すると、子どもの気持ちが分からなくなったり、親子ですれ違ったりということが起こります。「ちゃんと愛情をかけてあげられていなかったのでは」と不安になることもあります。

久我さんは「愛着の再形成は、実は難しくない」と語りました。

「スキンシップは喜びを倍増させ、悲しみを半減させてくれます。コミュニケーションを取る時は笑顔で、子どもと目を合わせてみてください。痛かった時に『痛かったね』、おいしい時に『おいしいね』と感情を共有することも大切です」

A君のエピソードで紹介されたように、子どもにお手伝いをお願いするのもいいそうです。

「どんどん仕事を頼んで、『ありがとう。助かったよ』と伝えてください。子どもは『愛されている』と感じ、『役に立った』という確信が持てます」

「愛着は薄い紙が積み重なっていくように形成されますから、ポジティブな言葉かけを続けてみてください。親ですから、子どもに腹の立つこともあるでしょう。そんな時は『腹が立つ』と言っても大丈夫。でも、最後には『あなたのことが大好きだよ』と必ず伝えてあげてください」

この記事の著者

門田朋三

関連記事[子育て]

関連記事[思春期]

-

子どもの不登校、子育てに悩んだ時は?|高知市の「はまゆう教育相談所」に相談できます

-

子どもの気持ちが分からなくなった時に取り入れたい「どうしたの?」「どうしたいの?」「何をしてほしいの?」|「言葉にならない言葉」を聴くために必要なことは?はまゆう教育相談所の横田隆さんが語りました

-

中高生の「親と話したくない」「急にイライラする」「人の目が気になる」は正常です!|思春期を乗り越えるために大人がかけてあげたい言葉とは?東京医療保健大学の渡會睦子さんの授業から考えました

-

「みんなと同じでなくていい」「できないのも個性」…決めるのは子ども自身です|認知機能強化トレーニング「コグトレ」とは?「ケーキの切れない非行少年たち」の著者・宮口幸治さんが語りました

子育て

子育て