運動が苦手、不器用…「発達性協調運動症(DCD)」かもしれません|子どもの「運動嫌い」「体育嫌い」を防ぐには?高知リハビリテーション専門職大学の重島晃史さんが講演しました

発達障害の子どもにどう向き合えばいい?高知リハビリテーション専門職大学の公開講座からご紹介します

「発達障害」をテーマにした高知リハビリテーション専門職大学の公開講座が 2025 年 6 月、高知市追手筋 2 丁目のオーテピアで 3 回開かれました。

発達障害のある子どもへの向き合い方、対応の仕方は、発達障害のある・なしに関わらず、子育てのヒントになるものばかり。 各講座をココハレでレポートします。

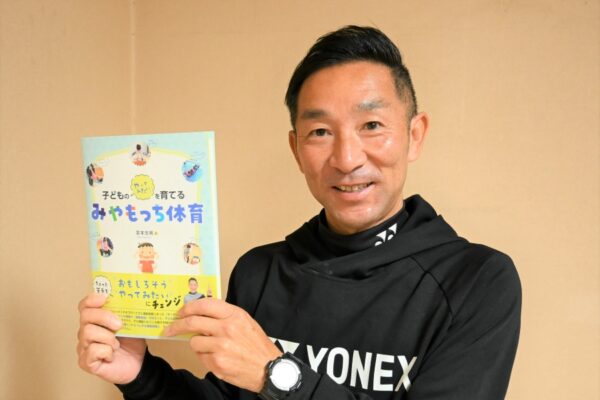

第 3 回の講師は理学療法学専攻の教授・重島晃史さん。運動が苦手な子どもは「やる気がない」「練習不足」と思われがちですが、「発達性協調運動症(DCD)」の可能性も考えられるそう。子どもの「運動嫌い」「体育嫌い」を防ぐポイントを紹介しました。

目次

高知リハビリテーション専門職大学は土佐市高岡町乙にあり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を養成しています。

発達障害をテーマにした公開講座は 6 月に 3 回開かれました。

- 6 月 1 日…「発達障害の子どもの見方と対応の仕方」

- 6 月 15 日…「おもちゃで発達支援」

- 6 月 22 日…「運動がぶきっちょだったり苦手だったりするのはどうして?」

第 3 回の「運動がぶきっちょだったり苦手だったりするのはどうして?」の講師は教授の重島晃史さん。

乳幼児健診で行われる発達検査から一人歩きや遊び、言語の発達を予測する研究や、児童生徒の運動器障害の実態調査と予防に関する研究などに取り組んでいます。

運動が苦手、うまくできない…「根性論」「練習の繰り返し」では解決しません

重島さんははじめに、音楽クリエーター・ヒャダインさんのエピソードを紹介しました。

ヒャダインさんは体育の授業が大嫌いだったそう。「体育科教育」という体育専門誌に寄せたエッセーでは「なぜあなた達体育教師は僕達にクラスメイトの前で恥をかかせようとするのでしょう?」「体育で惨めな目にあうことでスポーツまで嫌いになります」とつづり、話題となりました。

体育の授業では、跳び箱や鉄棒など、みんなが見ている前で運動をする場面があります。

「みんなと同じようにできず、羞恥心が積み重なった結果、体育の授業が嫌いになる子がいます」と重島さん。「それぞれ得手、不得手があります。苦手意識をポジティブに変換できるようにする必要があります」と語りました。

その上で、運動が苦手な理由として「発達性協調運動症(DCD)」の可能性も考えられると説明しました。

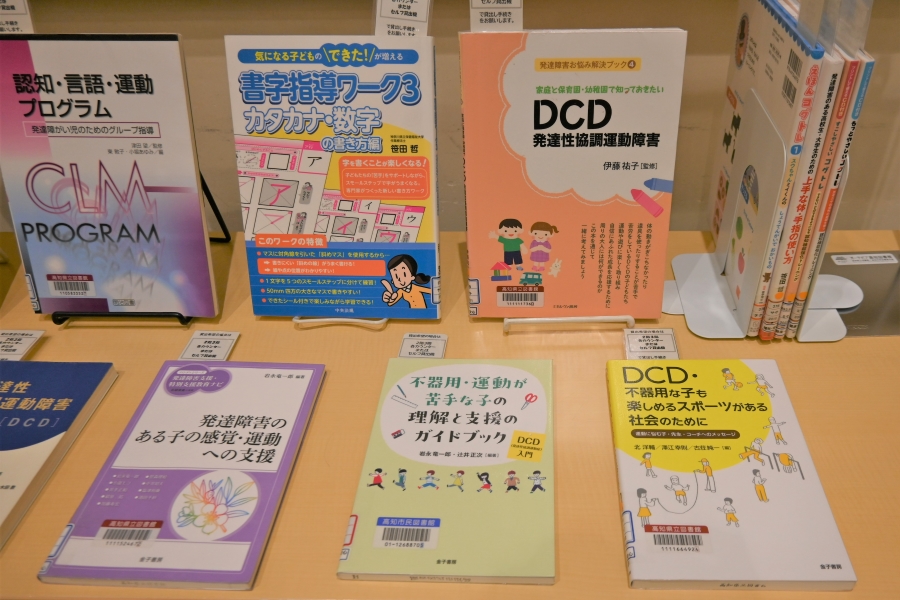

DCDは発達障害の一つですが、特性への理解はまだ進んでいないそうです。

「運動が苦手なのは単にやる気がないからでしょうか。練習不足だからでしょうか。運動ができないことを根性論や練習の繰り返しだけで解決し、子どもたちの自尊心を傷つけ、運動嫌いを助長している可能性があります」

【発達性協調運動症とは】気づくきっかけは年齢相応の運動が「できない」「遅い」「不正確」

発達障害の医学的な診断名は「神経発達症」です。DCDは自閉スペクトラム症(ASD)、ADHD(注意欠如多動症)、限局性学習症(SLD、学習障害のこと)と同じように神経発達症に含まれています。

重島さんは診断基準を易しく解説しました。実際は診断基準を基に、専門医が判断します。

- 協調運動技能の獲得や遂行が年齢相応にうまくできない…「物を落とす」「物にぶつかる」などの不器用さや、「物をつかむ」「はさみや刃物を使う」「自転車に乗る」などの運動技能の遅さ、不正確さで明らかになります

- 運動技能の欠如が学業や学校生活、仕事、遊びなどの日常生活を持続的に妨げる…少し練習すればできるようになる場合はDCDとは診断されません

- DCDの症状が発達段階の早期に始まる

- 運動機能の欠如がほかの障害や疾患によるものではない

定義の言葉は難しいですが、「その年齢でできるであろう運動ができなかったり、できていたとしても他の人と比べて遅かったり、雑だったりする」「運動ができないことで日常生活で困っている」といった場合に気づくそうです。

重島さんは国内外の研究を基に、さらに詳しく説明していきました。

DCDの有病率はアメリカの 5~11 歳で 5~8 %。男の子に多く、男女比は 2:1~7:1 と幅があります。

日本では小学校の 1 クラス 30 人当たり、1~2 人程度は存在すると推測されています。また、DCDの子どもの 50~70 %は協調運動の問題が青年期になっても続く可能性があるそうです。

重島さんは「不器用さが生涯影響していく可能性があるので、できるだけ早い支援が必要」と語りました。

DCDの原因は明確には明らかになっていませんが、最近の研究では「脳内の神経ネットワークが弱く、運動の制御と運動の学習を担う脳のシステムに問題があるのでは」と言われています。

つまり、「DCDは親のしつけや本人の努力不足によるものではない」とのこと。「『もっと練習しないといけない』でもありません」と重島さんは強調しました。

【どんなことに困ってる?】「姿勢が崩れやすい」「ボールをうまくキャッチできない」「動きがぎこちない」

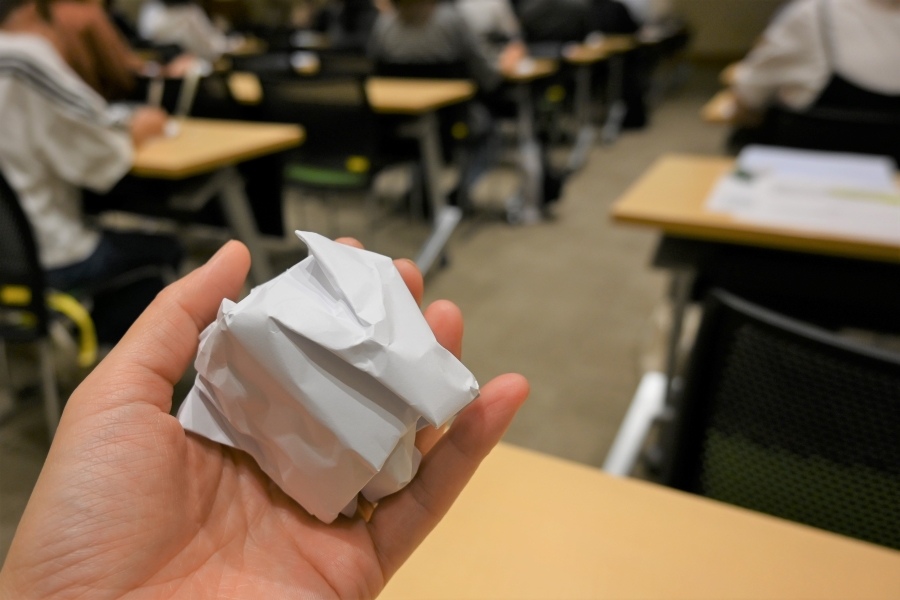

DCDの名称にも入っている「協調運動」とはどんな運動でしょうか。講座では参加者が体験しました。

まず、紙を小さく丸めて手に持ちます。そして、そのまま上に投げてキャッチすることを繰り返します。

最初は高く投げ過ぎたり、方向がそれたりして机や床に落す人がいましたが、何度か繰り返すと、皆さん安定しました。

この一連の動きが「協調」という脳の機能によるものだそうです。人は運動する際、感覚の入力をまとめ、運動計画を立て、運動を出力します。その結果をフィードバックし、また感覚から運動計画を立て…という脳の動きを特に意識せず行っています。

- 感覚…目で見たり、触ったりして、丸めた紙のサイズや重さを確認する

- 運動計画…「丸めた落とさないように上にそっと投げる」と決める

- 運動出力…実際に投げてキャッチする

- フィードバック…落ちてしまったら、「今度は真上にそっと投げてみよう」と動きを修正する

DCDの子どもは、同年代の子どもと同じように運動したり、活動したりすることが苦手です。友達が難なくできているのに自分はできなかったら…。

「『みんなの目があるから運動したくない』『ドッジボールですぐ当てられるから嫌だ』から、『体育が嫌い』『運動が嫌い』『外で遊ぶことが嫌い』になっていきます」

DCDでは 2 次的な問題も指摘されています。体力の低下や肥満を招くだけでなく、親から「なんでできないの!」と叱責されたり、遊びに参加しないことで集団から孤立したり。

自尊心や自己肯定感、自分の力を信じる「自己効力感」などが低下していくと、社会参加の減少やうつ病、不安障害を招く恐れもあるそうです。

重島さんは小学校に通う学童期の運動面の困りごととして、以下を挙げました。

【学童期の運動面での困りごと】

- 姿勢が崩れやすい

- 長縄跳びでタイミングよく入れない

- ボールをうまくキャッチできない

- 動きがぎこちない

- 文字がマス目からはみ出る

- 文字の大きさのバランスが悪い

- プリントをきれいに折れない

※「発達性協調運動障害【DCD】不器用さのある子どもの理解と支援」(金子書房)より抜粋

【支援の方法は?】運動に必要な動作を細かく分けて、対応していきます

DCDの子どもの支援では、本人が運動発達のどの段階のどのステージにいるかを把握することが大切です。7 歳までは「基礎的な運動スキル」の段階。7 歳以降が「専門的な運動スキル」の段階になります。

「キックする」「ジャンプする」「キャッチする」といった複雑な動きができるようになるのは 6~7 歳。「熟練」のステージと呼ばれていて、全てのスポーツの基礎となります。

7~10 歳は「移行」のステージで、引き続きスポーツの基礎スキルを習得していきます。基礎スキルを応用し、専門的なスポーツに移行するのは 11~13 歳以降がいいそうです。

つまり、小学校の間は身体能力を養うことが大切。体育の授業は身体能力を養える唯一の教科ですが、身体能力の養成に重点を置き過ぎると、子どもの体育嫌いを助長してしまうかもしれません。

これは体育やスポーツの指導者にとって悩ましい問題だそう。重島さんは「運動面で不器用さがある子どもに対しては、全てを網羅するのではなく、どんなことができないのか、何を身につけるべきかを十分に配慮する必要があります」と呼びかけました。

DCDの子どもへの支援では「課題指向型アプローチ」が取り入れられています。

例えば「縄跳びが苦手だからうまくなりたい」というケース。縄跳びは縄を回しながら両足でタイミングよく、リズミカルに跳び続けるという実は複雑な運動です。

課題指向型アプローチでは、縄跳びに必要な動作を細かく分けていきます。

- 跳び方をチェックする…同じリズムで跳べている?同じ位置に着地できている?

- 腕の使い方をチェックする…肘を曲げたままキープできる?肩を使わず、手や肘で縄を回し続けられる?

- 複合的な動きをチェックする…腕と脚を協調して動かせる?体の左右が均等になるように姿勢をキープできる?腕や脚の力を調整できる?

運動の動作を細かく分けてチェックすると、その子が何を苦手としているかが分かります。同じリズムで跳べていない場合はトランポリンで連続跳びを練習する、肘を曲げて縄を回せない場合は片側ずつ回す練習をしてみるなど、苦手な動作に対応していきます。

課題指向型アプローチでは、子どもが動きを習った上で、問題解決の仕方を自分で考えて発見し、パフォーマンスの改善や技能の獲得を目指していきます。

重島さんは以前、跳び箱が苦手な子どもの支援に携わりました。その子は跳び箱で尻もちをついていましたが、支援を受けて跳べるようになりました。

ある時、別の子どもが失敗したのを見ました。重島さんが「どうしたら跳べるだろう?」と尋ねると、その子は「手を前の方につくと跳べるよ」と教えてくれました。

「その子の中で『こうしたらできる』というのが分かっていて、アウトプットしてくれました。問題解決方法を自分で発見できると、他の動作や運動スキルにも結び付きます」

運動に苦手意識がある場合は少人数、個別で対応を

発達障害のある子どもは、運動をイメージするのが苦手だったり、そもそも自分自身の身体イメージが十分に発達していなかったりするそうです。体の「右」「左」がすぐに出てこない場合もあります。

鏡を見ながら動く、動画で動きを振り返ることで、身体イメージや運動イメージが徐々にできていきます。

運動への苦手意識が既にある場合は、人に見られることを嫌がるかもしれません。少人数や個別で対応したり、運動のルールを変更して簡単にしたりしながら、心から楽しんで体を動かせる環境を整えていきます。

「小学校の体育の学習指導要領には『生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する』と記されています。単に運動技能を身につけることに執着しないでください」

「『できた』という達成感や『体を動したら気持ちがいい』という経験を通して、運動の楽しさを伝えたい。子どもの『お散歩が楽しい』『外遊びが楽しい』を大事にしていってください」

この記事の著者

子育て

子育て