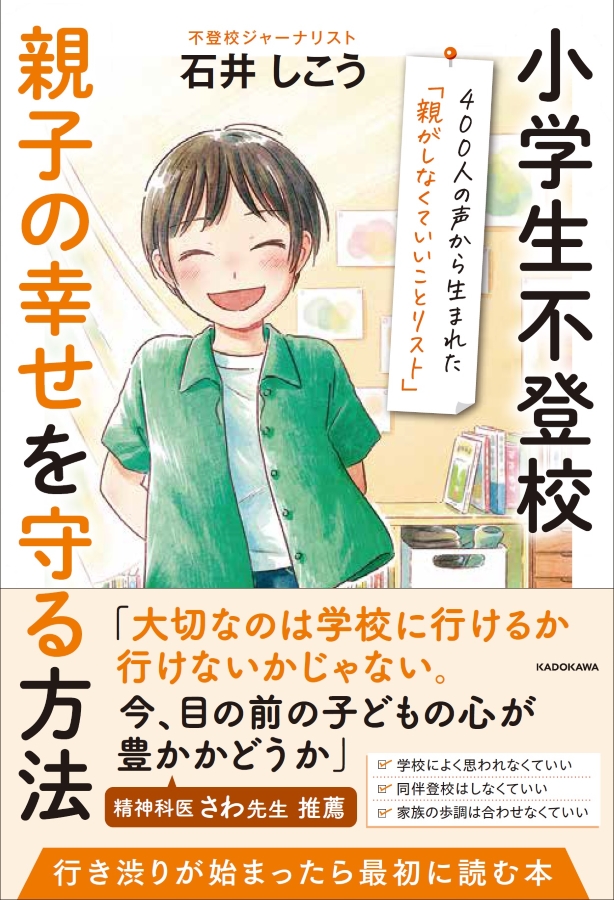

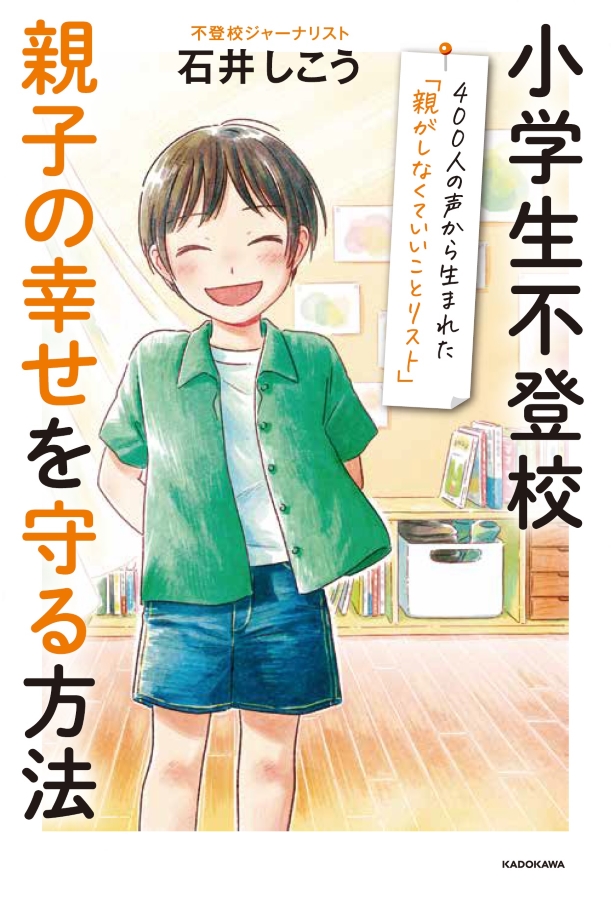

小学生の行き渋り、不登校…「親がしなくていいこと」とは?|不登校ジャーナリスト・石井しこうさんの新刊「小学生不登校 親子の幸せを守る方法」から紹介します

不登校が今、小学生で増えています。文部科学省の調査では 2014 年度は 2 万 5866 人で、2023 年度は 13 万 370 人。10 年で 5 倍となりました。

小学生の不登校は大人のサポートが不可欠。特に低学年で始まると、平日に預け先がなくなり、保護者が仕事を辞めざるを得ないといったケースが見られるそうです。

離職という選択を回避するため、何よりもわが子が笑顔で過ごすため、「親がしなくていいこと」を不登校ジャーナリストの石井しこうさんが提唱しています。

最新刊「小学生不登校 親子の幸せを守る方法」から紹介します。

目次

不登校の親が「しなくていいことリスト」は取材した400人の声から生まれました

不登校ジャーナリストとして活躍する石井さん。自身も中学受験を機に学校生活が徐々に合わなくなり、中学 2 年から不登校となりました。

フリースクールに入会し、19 歳からは「不登校新聞」のスタッフに。不登校の子どもや若者、保護者、著名人ら 400 人以上を取材してきました。

現在は講演や取材活動のほか、「不登校生動画甲子園」などのイベントも運営しています。

2025 年 5 月には「学校に行かなかった僕が、あのころの自分に今なら言えること」(大和書房)を出版。不登校の子どもたちからの質問や悩みに、20 年以上の取材を基に答えました。

そして 8 月に出版されたのが「小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400 人の声から生まれた『親がしなくていいことリスト』」(KADOKAWA)です。今回はわが子の不登校や行き渋りで悩む保護者に向けて執筆しました。

「学校によく思われたい」「同伴登校」「無理な自宅学習」…親が頑張らなくていいんです

小学生の不登校が増えた背景の一つに、「子どもの異変に大人が早くから気づけるようになったことが挙げられる」と石井さんは語ります。

「そもそも不登校って、その状態になるまでに長い時間がかかっていたんです。子どもがSOSを発しても周囲にそれを受け取るスキルがなく、『学校には行くものだ』という時代でした」

「学校に無理に行かせるのはよくない」「休ませてもいい」という考えが広まった一方で、「不登校になると、預け先がない」「小学生には公的な支援がまだまだ少ない」という実態があります。

小中学生を対象にしたオンラインフリースクール「SOZOWスクール小中等部」が 2024 年に行った調査では、不登校の子どもの保護者の 5 人に 1 人が離職していました。

「子どもの行き渋りが始まると、親は子どものために頑張ります。でも、実は頑張らなくていいんです」と石井さん。

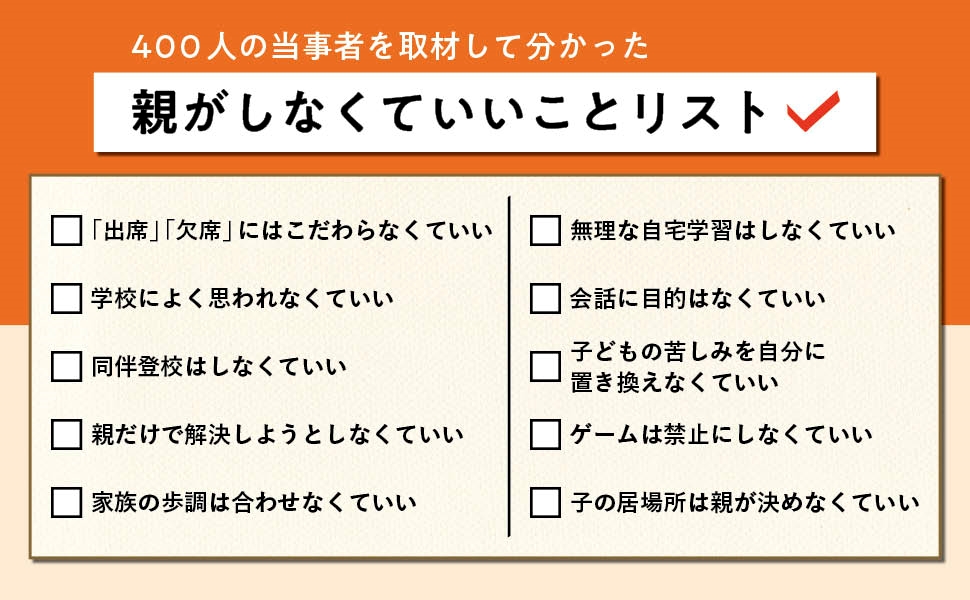

「親が子どもために良かれと思って行動した結果、子どもにプレッシャーがかかり、追い詰めてしまった」という悲劇を防ぐために作られたのが「親がしなくていいことリスト」です。

- 「出席」「欠席」にはこだわらなくていい

- 学校によく思われなくていい

- 同伴登校はしなくていい

- 親だけで解決しようとしなくていい

- 家族の歩調は合わせなくていい

- 無理な自宅学習はしなくていい

- 会話に目的はなくていい

- 子どもの苦しみを自分に置き換えなくていい

- ゲームは禁止にしなくていい

- 子の居場所は親が決めなくていい

親目線で読むと、「そうなの?」「親がちゃんとしていかなきゃいけないことでは…」という項目ばかり。そう感じてしまうのもまた、「親だから」なのだそうです。

石井さんは今回、一つ一つの項目について理由を記しました。例えば「同伴登校」は多くのお母さんたちの声から「修羅の道」とずばり。

「『行きたくない学校に無理やり連れて行く』のと同じで、親子共に追い詰められる」、空き教室での勉強は「『学校生活をふつうに送れない自分』に目が向いてしまい、自己否定感が強まる可能性がある」と伝えています。

「このリストは私が想像して作ったものではありません。たくさんのお母さんたちが失敗し、泣いてきた経験から得た『しなくていいこと』が詰め込まれています。不登校の実態に即した実践的なものなので、『子どもの行き渋りが始まった』『不登校が心配』という段階から取り入れていただきたいです」

子どもの不登校に直面したら?「子どもの笑顔を最優先してあげてください」

巻末には石井さんによる特別対談が掲載されています。対談の相手は鈴村結さん。中学 3 年の長男、1 年の長女、小学 4 年の次男の 3 児の母親です。

鈴村さんの子どもは全員、小学 1 年生から不登校となりました。共働き家庭で、「安全面だけを考えるなら学校に行かせるほうがラク」でしたが、不安定になった長男に笑顔を取り戻すことを優先。「登校のリスク」よりも「留守番のリスク」を選びました。

対談では「出かけるときは家に鍵をかける」「スマホを持ち歩く」など、親子で決めたルールを紹介。夫婦が離職せずに「小 1 不登校」を乗り越えた経験が詳しく語られています。

鈴村さん自身も不登校の経験者。対談で目を引いたのが、長男が「もう学校に行くのは無理だ」と打ち明けた際の気持ちです。

不登校の子どもの気持ちが分かるため、「そうだよね」と自然に受け止められた部分もありましたが、「子どもの将来に対する不安がじわじわと押し寄せてきた」そう。

毎日楽しく学校に通った夫との意見のすり合わせが一番しんどかったこと、最終的には子どもの幸せを最優先としたことなども赤裸々に語られています。

石井さんは「わが子が不登校になると、誰だって、不登校を経験した人だってみんなうろたえます」と語ります。その理由は「わが子の『普通の生き方』を予期せぬタイミングで降ろさなきゃいけないから」。

「親は子どもに『幸せになってほしい』と願っています。その『幸せ』とは、学校に行っていても行っていなくても、子どもと親が笑顔で過ごすことなんです。『普通』を目指して頑張らなきゃと思わなくていい。いい親になろうとして追い詰められなくてもいい。困った時、悩んだ時は目の前のお子さんの笑顔を最優先してあげてください」

「小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400 人の声から生まれた『親がしなくていいことリスト』」は単行本、電子書籍で販売されています。

- 発行:KADOKAWA

- 判型:四六判、224 ページ

- 価格:1650 円

- 公式サイト:https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001174/

ココハレでは高知県内の支援情報をまとめています。石井さんらが行った不登校の保護者への調査についても紹介しています。

子どもが不登校に…情報はどこでもらえる?どんな支援がある?|学校の対応、市町村教育支援センター、心の教育センター…高知県の情報をまとめました

この記事の著者

子育て

子育て